ぼくらが非情の大河をくだるとき2 [AtBL再録2]

つづき

2 暴力という河

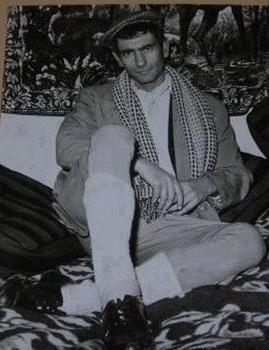

第一の問題に関しては、ギュネイを例にとることがもっともふさわしいだろう。

トルコの反体制派として長く獄中にあったアクション・スター、監督であるギュネイは自国でカリスマ的な人気をもつという。それは同時に、その国において映画がいかに大衆に密着した切実な娯楽の形態であるかの証左となっている。

しかしかれは異邦人としての死をパリで死なねばならなかった。『アントニオ・ダス・モルテス』のグラウベル・ローシャのように。

獄中のギュネイに会見することに成功したドイツ人によるインタビュー映画『獄中のギュネイ』におけるかれの素っ気なさと公式的な発言に終始する様子は印象的だった。この映画はまず、トルコでのギュネイの大衆的な人気を前面に提示し、映画というジャンルがいかに切実な娯楽として求められているかを報告する。

ここでみる限り、大衆はかれを革命家であると同時に映画スターであると受け入れているのである。そして獄中会見のフィルム、現われたギュネイは、沢山の移民労働者としてトルコの人々を移入させながらかれらを「見えない人間」として扱っているドイツの帝国主義本国人に対して頑なに心を開かず、公式政治声明めいた発言を繰り返す。

まるで、きみたちドイツ人はわれわれを救うことなどできない、事態は全く逆であり、希望はトルコ人のものだ、だからわれわれがきみたちにメッセージを与えよう、といった距離感を保持するかのように。

この本質的な距離感は、当然に、日本の観客に対するものでもある。

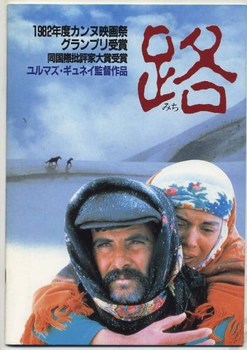

獄中のギュネイが友人たちに指示を送ってつくった作品『路』が、かれの日本初公開(一九八四年の暮、日本で公開された二本目のトルコ映画らしい)である。いわば現場に不在の監督としてかれが関わったこの作品は、百パーセントのギュネイ映画であると共に全くのところかれの友人たちの映画であるようだ。

数日間の牢獄からの外出を許された服役者五名の様々な形の猶予された日々を描くこの映画の、空を飛ぶ白い鳥をとらえたショットがあまりにも輝いてみえるのは、たんにわたしたちの感傷的な予断によっているだろう。

自分自身をすら救けられないわたしたちが、かれに対して救助の感傷をもつことは、それは傲慢な仕儀にすぎない。かれが無念の異邦人の死をパリに死んだあと、わたしたちはこの作品に接し、暗い抑圧感に閉じこめられた祈りにも似た苦悶にうたれたのだから――。

たぶん感動を、それ自体として、否定することは正しくなかろう。しかし観る環境をも相対化する視点なしには、感動は、退廃し続けるほかない、というのがこの小文の立場である。

続けて『エレジー』と『希望』が公開される。『エレジー』におけるギュネイ作品の裸の暴力の突出は圧倒的である。数度にわたる山岳地帯での密輸団と憲兵隊との銃撃戦、そしてそれに重なる激しい落石シーンは、たんにスペクタクルとして優れた場面というにとどまらず、人間的暴力が自然の狂猛な暴力によって淘汰されてゆく構図を示して衝撃的だった。

最初はぱらぱらと間をおいて小石が二、三個転ってくるだけである。それが前兆で、つぶてが飛来するような果断ない落下が始まり、そこに、いくつかの大石がかすかにゆらぎ、ゆっくりとすべり、そしてみるみるうちに加速度をつけて襲いかかってくる。

下方では虫のようにみえる人間たちの銃撃戦が展開されているのである。こうした構図にギュネイの普遍的な闘争心がみられるだろう。

『エレジー』は、密輸団(国家経済の破綻がこうした義賊による人民的ルートを必要としたということか)が、長年の山岳での逃亡生活のうちに大衆から遊離し、密告者や仲間の裏切りも重なるなかで一人生き残った頭目(ギュネイの自演)も懸賞金目当ての一般人に射ち倒されるという筋立てになっている。

そのように提示された革命家と大衆(もしくは革命組織内部)の関係は、よほどに悲観的なものに終始している。しかしそれはそれほど重要なものではない。ギュネイの肉体もしくは生理が必然とするものは当然のことながら先の構図に従っている。

顕わに突き出されてくる暴力、それはすでに日本映画が全きの腐蝕において失速させていったものだった。

『エレジー』はまた、愛の極度に抑圧された交通形態をも、一瞬に定着してくる。

官憲との銃撃戦(落石の中での)において仲間をすべて喪った頭目が、深夜、秘かに恋する女に別れを告げにくるシーンなどに、逆に日本映画が失った渇望の全景がみえるような気がする。かれ(ギュネイ)は全身をかけていう、――別れを告げにきたのは、あなたのかぐわしの黒髪と瞳にむけてではない、あなたがこの俺を人間として扱ってくれた唯一の人だったからそのお礼のためになのだ、と。

ところでこれは、わたしたちがかつてのやくざ映画であまりにも見慣れれた場面であり科白であり関係構造ではなかったか。「人間らしくしてもらったことは始めでた」と涙をかむことは、プログラム・ピクチュアの好んで多用する科白であった。

例えば『緋牡丹博徒・花札勝負』だったか、傘をさしだしてくれた藤純子に高倉健は同様のセリフを口にし、更に、傘の柄に残った温もりに「オフクロの手の暖かさを想い出しやした」、と目礼する。そうだった。

たぶんギュネイがこの見得をきったとき現地の映画館は圧倒的な感動の怒号に湧きかえったに違いないのだ。六〇年代末の日本の映画館もまたそうであったはずなのである。

こうした暴力表現のレベルに比較しうる水準は、断言できるが、現今の日本映画が失速させてしまったものである。暴力から疎外された空虚な暴力の外貌がやたら騒々しくどぎつく通過し、ただ空疎にからまわりするのみなのではないか。

つづく

コメント 0