略奪された映画のために ミッドナイトテイク1 [AtBL再録2]

《一つの良い映画を、暗い映画館で他の人々と一緒に見るというすばらしい経験は、なにごとにも代えがたいものだ》――ホルヘ・サンヒネス

映画は映画であり、これは限りなく単純なことだ。と書いてから五年たった。

五年たって、これを訂正しなければならない。そのことは個人的に苦痛であるばかりでなく,狼狽に価する事柄である。ある意味では、と限定をつけるにしろ、このわずか五年の間に、映画はすでに映画でなくなりつつある。

映画は、週末の(別に週末でなくてもよいのだが)ある日、レンタル・ショップで借りて来て、プライヴェイトな空間にいったん置いた上で、娯しむことのできるジャンルヘと変貌しつつある。映像体験は、こうした私的空間において享受することを可能にして、いわば読書に近い私的恣意の時空間に属する経験に変わりつつあるのかもしれない。

ヴィデオ環境は映画を一変させた。映画産業を回生させたことは事実の一面であるだろう。しかし、この変容に関して本質的な議論がなされているとはいいがたいのである。

映像体験の変質とは大まか、次の二点に集約されるだろう。

映画を教養とみなす土台が更に決定的に環境化したことが一つ。

二つに、レンタルというシステムによって、作品そのものをいったん私有できるという形が現前化したこと。

このことに帰されて、映画は、今日、映画でなくなりつつある。

だれもが本を読むようにも映画を「読み」始めているのだ。むしろ、そうしないことが困難なほどに、システムが一変してしまったのだ。映画館の暗闇という共同体的な環境は、過去のものになりつつあるとまではいえないにしても、映画にとって本質的な背景ではなくなってしまっている。

映画はかつて、多情な女のように暗闇に大きく身を投げ出して誘惑するものだった。今も、少しばかりはそうである。どこまでも淫猥に貪欲に身を投げ出してくる映画を、われわれは、理解するすべもなくそのまま荒々しく犯されるようにも観てきたし、また逆に激しく犯しつくすようにも観てきたし、またいくらかは手練手管を学び取って口説きおとすようにも観てきた。

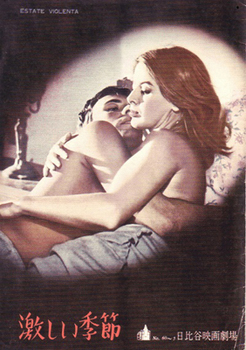

ズルリーニの『激しい季節』は映画という青春のさなかに産された作品であるばかりでなく、ファシズム戦争下のブルジョア青年のパーティ場面に流れる「テンプテイション」の旋律によっても、最も映画へのノスタルジックな追憶にふさわしいようにも思える。

"You came I was alone"

まさしくその通り、映画とは暗闇の中にそのように身を投げ出していたものである。

あるいは映画とは、自堕落な娼婦のように、退屈な変哲のない日常と共にあった。もしそうであるとしたら、それは、まだしも買うという行為に規定されたものだといえるのである。映画館に入る切符を買うこと。娼婦を買う(フェミニズムが怒髪天をつく表現をあえて選ぶが)ということは、少なくともその肉体がある場所へその主体が行くことを前提に成り立つ行為であるだろう。

映画を観に行くという主体的な行為は多少ともそうした類推に属しているようだった。先ず自身の肉体を映画があるところ(つまり映画館だ)に運ぶ。そのために自分の時間をあてることを厭わない。映画を観ることは、どちらにしても、こうした浪費に属する行為であった。そうする以外に映画を観る方法はなかった。

映画は退屈きわまりない営みのように、暗闇に身を投げ出していたが、それをもてあそぶすべはなかった。もてあそばれるために出かけてゆく他ないのだった。買うという行為は、自己の金銭の浪費であるだけでなく、自己の時間の蕩尽でもあるわけだった。払い戻しのきかない非合理性がそこには付随しているのだった。映画は、どんなに想像を絶する怪異な娼婦であってすら、対面したとたんに脱兎の如く逃げ出そうとも、そのための金銭と時間とを供出させていた。そのことなしに映画を観ることはできなかった。

状況は全く変わってしまったのである。

娼婦は借りられるものになった。レンタルの女。

こうしたイメージには慣れることができない。慣れることはできないが、所詮、買うといっても時間決めの契約であった以上、その契約をレンタルと解釈し直すことが資本側の合理にかなっているということだろう。わたしは状況が一変する局面を見逃したように覚えている。わたしに関しては、浦島太郎的に、ちょうどレコード店にいったらCDしかなかったので仰天したようにも、時代は変わったのだったが、それを五年単位とは認めたくない気持ちが確かにあった。

レンタルでもち帰ることが可能になることによって、映画が絶対的にもっていた観客への専制は、解除されてしまった。

この点を考えてみよう。

フィルムはヴィデオ・テープという形でプライヴェイトな時間空間を往還するものとなった。この私的空間に映画作品をもちこむことが可能になったという局面、それ自体において、映画は映画でなくなりつつある。更にいえば、私的な時空間とは映画の時間への不可逆的な支配だという点で、映画作品はその特権的なヘゲモニーを喪う、ということである。

作品の構成時間が、ヴィデオという形でなら、私的な操作によって改変させうるからである。

映画館で、映写途上で用足しにいくことはできても、フィルムは回ったままだ。止めることはできない。席をあけていた時間も映画は進行しているのだ。

ヴィデオは違う。自分の恣意によって作品を中途で止めることができる。その中断時間に私的な日常生活が、食事なり、入浴なり、散歩なりが、勝手気ままに営まれうる。

結局は、ヴィデオに関してよくいわれる、映画の大画面を家庭用受信機に縮少して鑑賞することの差異は、全く本質的な問題ではないと思える。その点の議論はわかれるだろうが、ここでは展開できない。

本質的なことは、私的な恣意によって作品を中断することができるという点だ。

鑑賞者によって作品の特権的時間のヘゲモニーが手をつけられるという点だ。ヴィデオは作品の自律性をバラバラに解体するのである。それがいつでも可能な形式なのだといえよう。これはヴィデオ観客のだれしもが体験的に識っていることだ。映画館では、こうした作品の特権的時間に外から手を加えることは、どんな意味でも不可能だ。想像もつかないことだった。

老巧化したフィルムがきれたり、とんだりしてブーイングが起る場末の映画館の想い出は郷愁にみちた体験であるばかりなのだろう。

ヴィデオ機器に付いている、巻き戻し、早送り、ストップ・モーション、コマ送り、スロー・モーションなどの機能を、一度でも作品に対して行使しなかった者がいるだろうか。

それらのものがフィルムのつくり手においては重要な文体の要素だったとしても。

つまり、それらの勝手な行使が作品への侵犯であり、映画作家への侮辱ですらあったとしても。

ヴィデオ鑑賞者の淫靡な特権は手放すことができない。リモコンのボタン操作のみで一つの作品の構成時間を好きなように配列し直せるのだから。

作品の自律的な構成は全くのところつくり手の専制から離れるのである。

ある者は好きな場面だけを繰り返し繰り返し繰り返し観ることができる。レーザーディスクなら場面から場面への飛躍はもっと簡単だし、自然の用法となるだろう。ある者は感動の場面だけを永遠にストップ・モーションで観ていることができるし、それをコピー印刷することも可能になってきているのだ。ある者はコマ落しやリールバックで作品の影に隠れていた意外な部分を覗き込むことができるという発見にすっかり魅せられてしまうかもしれない。

要するにこういうことだ。

作品の自律性はヴィデオという形態をとる限り、作家の側には保証されない。と認めるだけでは充分ではない。のみならず一人の不特定な私的な観客によって作品が外側からつくり変えられる事態が普通となる。

作品とはこの場合、最低の局面において、鑑賞者に与えられた構成のための素材でしかないともいいうる。作品の自律的時間は受け手によって解体され再構成される。

ヴィデオを観ながら別の音楽を聴くことはいつでも可能だ。つまり映画作品用の音楽を自分なりに私的にアレンジすることができるということだ。これはすでに、作品の私的なコーディネイト、要するに一つの作品を素材にしてそれを解体し、別の、全く別の、個人用の、プライヴェイト・フィルムを再構成しているという局面にあるとも想えるのだ。

鑑賞がこうしてある種の〈創造性〉を帯びるということは結構なことなのだろうか。

いずれにしてもこうした局面は、新らたな資本戦略のターゲットにはなるだろう。ダイナミックで個性的なCD・ヴィデオの臨場体験、とかいって……。それを予測することは暗澹とした気持ちにさせる。

わたしはこうした局面の積極性など何ら想像することもできない。全く逆である。少なくとも観るとはその作品との格闘である以上、それを受け手の恣意で解除できるとは、単に観客が作品の時間と交感する根気を最初からもたないで済むということである。創造性や再構成の意志とほど遠いからこそ、ヴィデオ鑑賞者は、作品をバラバラにしてしまう自由を行使することがままあるのである。

映画館であればそこからとび出せばいいのだが、観るに耐えない作品を前にしたヴィデオ観客は、停止ボタンを押すだけでは飽き足らない。それを早送りにし、また巻き戻し、と気ままに遊び始める。そしてやがては、観るに耐えない作品は、どのようにしても観るに耐えない作品だと気付くのかもしれない。

こうした遊びは習慣化する。好みに合わない作品は遊びの素材と化すだろう。作品と付き合うのは鑑賞者の主体の緊張なのだが、ヴィデオという形式は、容易にそれを弛緩させてしまうのである。

娼婦を買いに出かけるという行為は、今では、レンタルのダッチワイフをもち帰ってきて弄ぶ自由に変質したのかもしれない。

映画は映画でなくなりつつある。

ある映画を劇場で観ることとヴィデオで観ることとは、本質的に別の体験なのだろうか。

然り、全く別の体験なのだ。と断言しうる。

だが証明はむずかしい。逆に、ある映画を劇場で観てもヴィデオで観ても、大ざっぱにいえば、あまり変わらないことは体験的にしばしば起りうるのである。例えば、ロング・ショットの鮮明さなどを最初からあきらめてかかるとするなら、であるが。

証明はむずかしい。

それにまた、別の例もある。ニコラス・ローグの『錆びた黄金』のように未公開作がヴィデオでリリースされるケース。こうしたものは選択の余地はない。

ある映画をヴィデオで観ることによって、しかし、劇場の臨場感を想像力的に再構成することはできない。こうした体験の落差は歴然としたものがある。

だがそれだけでは、映画とヴィデオが明らかに別のジャンルに属するものだと証明するに充分ではない。こうした議論は長々しくやればやるほど不毛なのかもしれない。

つづく

コメント 0