略奪された映画のために アフターヌーンテイク4 [AtBL再録2]

つづき 略奪された映画のために アフターヌーンテイク4 オーストラリア映画『グランドゼロ』

例えば『グランドゼロ』、1988年、オーストラリア映画。マイケル・パティンソン、ブルース・マイルス監督、マック・グッジョン、ジャン・サルディ脚本。

これほどまでに喪われた映画を奪い返えすためのマニフェストにみちた映画はあっただろうか。喪われたフィルムを探すための旅が迷宮に入り込み、遂に空白に至る。

そこで映画が終るかと思わせ、ラストの数カットで全く別の物語が始まってしまうような戦慄を与える。このような精緻な仕掛けを可能にしたものは、現実に、映画がテーマにするところの原子力支配社会に他ならないのである。

これは幻の反核映画をめぐる反核メッセージ映画であると要約できよう。しかしこれは何も意味しない。何も意味しないばかりか、メッセージ映画の嫌いな気弱な観客の拒絶反応を剌激してしまう伝達しか果さないだろう。幻のフィルムをめぐる話でなかったらまさしくそういう直線状の作品で終ったかもしれないが、これはその種の映画ではない。

数十年前のイギリスの核実験は南オーストラリアに多数の被爆者を出した。アボリジニー、軍人を中心として。

その実態は明らかにされているとはいいがたい。民主的な政体と原子力社会とは両立しない。「原子力帝国」の支配システムには、真相を闇に葬るという至上命令があるから。

イギリスもオーストラリアも政府はそれらを公表しようとはしない。

事実を調査するための公聴会が聞かれている現在、原子力産業はなおもそれを隠蔽しつくそうとしている。証言の数は少く、真相は更に遠去かっていくようでもあった。これは一応、映画の背景に置かれている。

主人公はカメラマン、全くこうした動きとは無縁の日常をもっている。かれの父親もカメラマンだった。父親の撮ったホーム・ムーヴィはかれの貴重な財産だ。かれの仕事場兼住居は、コレクションの倉庫であり、劇場だ。父親が遺したホーム・ムーヴィがいつも回されている個人シアター。これはこの映画にとっての重要なキーを示している。

ここに何者かが侵入してフィルムを盗み取っていく。その理由は全くわからない。わからないところからかれは決定的に事件の渦中にまきこまれていくのだ。先ず明らかにされるのは父親の死の謎についてである。殺されたのだ。なぜ殺されたのか。それを探るうちに、父親が撮影して残したはずの幻のフィルムが存在することがわかる。

ここには何か映されているのか。そしてフィルムは果たして現存するのか。という二重の問いが主人公をとらえる。映像フリークのようなこの男、政治にまきこまれるというよりもむしろ、映像という迷宮へと迷い込むのである。

どうやら、かれの父親は、被爆兵士の死体が安置された部屋を盗み撮りしたらしい。

軍の資料室に忍び込んで、尨大な数のフィルムを調べても、問題の部分は残されていないのだ。

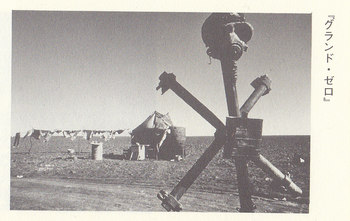

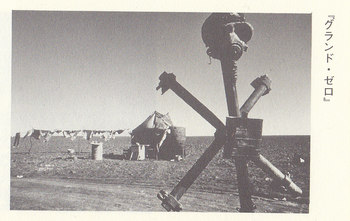

かれは結局、かつての実験地に探索の足を向けることになる。映画を探す旅は大陸の広大な荒野を縦断する旅に重なる。落日の荒野の地平線を、一台の車が燃え上がるシルエットのように、のろのろと移動していくシーンは過酷な旅の見事な序曲となっている。

これこそがオーストラリア映画のもつ独得の荒廃した風景である。

目的地に達して、かれは父の友人だった画家(ドナルド・プレザンス)に出会う。原子力帝国の辺境最深部、見い出されるのは、〈核〉がえぐりとった悲惨な現実である。

フィルムをもち帰り、かれは閉会直前の公聴会に提出して公開を迫る。だが重要な軍事機密であるフィルムの閲覧は許されない。二人の責任者だけがそれを見る。そして結論は証拠能力なしだった。いったいどういうことなのか、と問い詰める主人公に、フィルムは放射能で感光していた、という答えが帰ってくる。

全くこれは核時代の究極の喪われたフィルムの物語かもしれない。どこまでも迷宮だ。

ゼロになった映画。ここで終るとしても作品は見事に転結をそなえている。

しかし映画の結末は、主人公が再びホーム・ムーヴィを回す個人シアターに戻ってくる。

幾度もリール・バックされてきたかれの家族のフィルムが回り出し……。若い父親、幼年の主人公。見慣れたフィルムが回り、そしてフィルムがなおも回るのだ。

終らない。

そこにビニールに包まれ、認識番号をくくりつけ安置された死体のフィルムが。

幻のフィルムが。

突然に接続されてくるのだ。

これは幻覚か。

追い求めた既視感のつくった幻視か。

それとも現実か。

ここで映画はぷっつりと途切れる。

答えは観る者の中で再び始まってくるしかない。戦慄も。

そしてもう一度この映画の反核メッセージが再度観る者の中で喚起されてくるのだ。

ゼロになった映画が再び始まるのである。

このように、限りなく単純に映画であることのできる映画について語ることは、今だに可能である。

可能であるばかりか、これもまた限りなく単純な欲求なのである。

しかし。

映画について語ることは一種の袋小路に入って終る。映画について語るときだけ人が無防備になるのはなぜなのか。例えば恋が始ったときのように、同じことだが恋の終ったときのように。

なぜなのか。

批評とは一つのミッシング・リンクを捜すための砂を噛むような作業であるのかもしれない。

また書き終ったときまた新らたな環が浮び上ってくる。

喪われたものを求める作業はやはり喪われてゆく他はない。

映像や音や視覚や人物の現存を言葉に移すこと。それは最終的に虚しく崩れ去る作業であるのかもしれない。

異次元にあるものを言葉に平面化してしまうこと、それはわたしの不遜とわたしの貧困とを露呈するだろう。

映画について語ることは、いつもいくらかの痛みと自己憐潤を含んでいる。

1990.10 『アクロス・ザ・ボーダーライン』書き下ろし

例えば『グランドゼロ』、1988年、オーストラリア映画。マイケル・パティンソン、ブルース・マイルス監督、マック・グッジョン、ジャン・サルディ脚本。

これほどまでに喪われた映画を奪い返えすためのマニフェストにみちた映画はあっただろうか。喪われたフィルムを探すための旅が迷宮に入り込み、遂に空白に至る。

そこで映画が終るかと思わせ、ラストの数カットで全く別の物語が始まってしまうような戦慄を与える。このような精緻な仕掛けを可能にしたものは、現実に、映画がテーマにするところの原子力支配社会に他ならないのである。

これは幻の反核映画をめぐる反核メッセージ映画であると要約できよう。しかしこれは何も意味しない。何も意味しないばかりか、メッセージ映画の嫌いな気弱な観客の拒絶反応を剌激してしまう伝達しか果さないだろう。幻のフィルムをめぐる話でなかったらまさしくそういう直線状の作品で終ったかもしれないが、これはその種の映画ではない。

数十年前のイギリスの核実験は南オーストラリアに多数の被爆者を出した。アボリジニー、軍人を中心として。

その実態は明らかにされているとはいいがたい。民主的な政体と原子力社会とは両立しない。「原子力帝国」の支配システムには、真相を闇に葬るという至上命令があるから。

イギリスもオーストラリアも政府はそれらを公表しようとはしない。

事実を調査するための公聴会が聞かれている現在、原子力産業はなおもそれを隠蔽しつくそうとしている。証言の数は少く、真相は更に遠去かっていくようでもあった。これは一応、映画の背景に置かれている。

主人公はカメラマン、全くこうした動きとは無縁の日常をもっている。かれの父親もカメラマンだった。父親の撮ったホーム・ムーヴィはかれの貴重な財産だ。かれの仕事場兼住居は、コレクションの倉庫であり、劇場だ。父親が遺したホーム・ムーヴィがいつも回されている個人シアター。これはこの映画にとっての重要なキーを示している。

ここに何者かが侵入してフィルムを盗み取っていく。その理由は全くわからない。わからないところからかれは決定的に事件の渦中にまきこまれていくのだ。先ず明らかにされるのは父親の死の謎についてである。殺されたのだ。なぜ殺されたのか。それを探るうちに、父親が撮影して残したはずの幻のフィルムが存在することがわかる。

ここには何か映されているのか。そしてフィルムは果たして現存するのか。という二重の問いが主人公をとらえる。映像フリークのようなこの男、政治にまきこまれるというよりもむしろ、映像という迷宮へと迷い込むのである。

どうやら、かれの父親は、被爆兵士の死体が安置された部屋を盗み撮りしたらしい。

軍の資料室に忍び込んで、尨大な数のフィルムを調べても、問題の部分は残されていないのだ。

かれは結局、かつての実験地に探索の足を向けることになる。映画を探す旅は大陸の広大な荒野を縦断する旅に重なる。落日の荒野の地平線を、一台の車が燃え上がるシルエットのように、のろのろと移動していくシーンは過酷な旅の見事な序曲となっている。

これこそがオーストラリア映画のもつ独得の荒廃した風景である。

目的地に達して、かれは父の友人だった画家(ドナルド・プレザンス)に出会う。原子力帝国の辺境最深部、見い出されるのは、〈核〉がえぐりとった悲惨な現実である。

フィルムをもち帰り、かれは閉会直前の公聴会に提出して公開を迫る。だが重要な軍事機密であるフィルムの閲覧は許されない。二人の責任者だけがそれを見る。そして結論は証拠能力なしだった。いったいどういうことなのか、と問い詰める主人公に、フィルムは放射能で感光していた、という答えが帰ってくる。

全くこれは核時代の究極の喪われたフィルムの物語かもしれない。どこまでも迷宮だ。

ゼロになった映画。ここで終るとしても作品は見事に転結をそなえている。

しかし映画の結末は、主人公が再びホーム・ムーヴィを回す個人シアターに戻ってくる。

幾度もリール・バックされてきたかれの家族のフィルムが回り出し……。若い父親、幼年の主人公。見慣れたフィルムが回り、そしてフィルムがなおも回るのだ。

終らない。

そこにビニールに包まれ、認識番号をくくりつけ安置された死体のフィルムが。

幻のフィルムが。

突然に接続されてくるのだ。

これは幻覚か。

追い求めた既視感のつくった幻視か。

それとも現実か。

ここで映画はぷっつりと途切れる。

答えは観る者の中で再び始まってくるしかない。戦慄も。

そしてもう一度この映画の反核メッセージが再度観る者の中で喚起されてくるのだ。

ゼロになった映画が再び始まるのである。

このように、限りなく単純に映画であることのできる映画について語ることは、今だに可能である。

可能であるばかりか、これもまた限りなく単純な欲求なのである。

しかし。

映画について語ることは一種の袋小路に入って終る。映画について語るときだけ人が無防備になるのはなぜなのか。例えば恋が始ったときのように、同じことだが恋の終ったときのように。

なぜなのか。

批評とは一つのミッシング・リンクを捜すための砂を噛むような作業であるのかもしれない。

また書き終ったときまた新らたな環が浮び上ってくる。

喪われたものを求める作業はやはり喪われてゆく他はない。

映像や音や視覚や人物の現存を言葉に移すこと。それは最終的に虚しく崩れ去る作業であるのかもしれない。

異次元にあるものを言葉に平面化してしまうこと、それはわたしの不遜とわたしの貧困とを露呈するだろう。

映画について語ることは、いつもいくらかの痛みと自己憐潤を含んでいる。

1990.10 『アクロス・ザ・ボーダーライン』書き下ろし

コメント 0