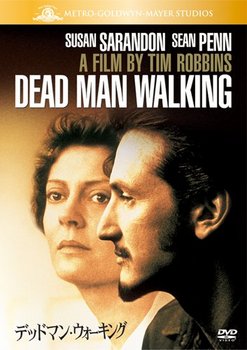

『デッドマン・ウォーキング』ティム・ロビンス監督 [afterAtBL]

使いたくない言葉だが、アメリカン・デモクラシー。そうしたものの容量の深さを再認識させられる。原作をさきに読んでいたので、この映画の与えるだろう感動やドラマの構造は、すべてだいたいどういうものであるかは予測がついていた。

その意味では、観終わっても、期待通りの出来映えに過不足ないと思わせるところがある。

意外な発見というものはない。元も子もない言い方になるけれど、この作品は、原作を選び主演の二人の俳優を決めた時点ですでに成功を約束されていたのではないだろうか。

背景には死刑制度に関する広範な世論の高まり(賛否両論をまきこんで)がある。これは、アメリカに限らずほぼ全世界に共通するテーマといっても、それほど外れていないだろう。

偶然のきっかけから死刑囚の「精神的介護者」を務めることになった孤独で信仰心の篤いシスター。凶悪な犯罪を犯しながらも死刑執行からは逃れたいと念じた囚人。

かれらのうちに芽生える「ラヴ・ストーリー」とくれば、いかにもハリウッド・システムに相応しいドラマの枠組みではないだろうか。しかもこれは実話なのだ。

スーザン・サランドンもショーン・ペンも、かれらなしにはこの作品は不可能だったと感じさせるほどに適役を演じている。ともすれば舞台劇の様式になりかねない構成を映像に定着したティム・ロビンスもいい仕事をしたといえる。ブルース・スプリングスティーンのタイトル曲もぴったりと決まっている。「期待通り」とはそういうことだ。

映画ではじっさいよりも時間を駆け足にまたいでドラマを濃密に凝縮しようと試みている。その分、二人の関係が深まっていくプロセスとシスターが被害者の家族と交流を待つ内実とが、かなり説明不足に残った。

この点はまあ、映画と原作とを比較してしまうとすぐわかることにすぎない。しかし刑執行(注射による薬殺に変えられている)を正面から描いたラストには疑問が残る。必要かどうかでいえば、描写過剰(いかにもアメリカ映画!)だ。

アメリカの良心がこうしたテーマをも大衆的娯楽作品のなかに盛り込んでくる。それには敬意を表すべきだろう。その意図をくんで様々な論議を呼び起こす映画であることは否定できない。

デッドマン・ウォーキング、やはりこれはアメリカの話だ。よかれあしかれ、こうした作品が可能であるとはデモクラシーが機能している社会を証拠立てているのだろう。

われわれの生きる国とは違って……。

『ミュージックマガジン』1996.9

コメント 0