あるいは映画を観ることの彼方に 4 [afterAtBL]

映画とは別の仕方で、あるいは映画を観ることの彼方に ドゥシャン・マカヴェイエフ論4

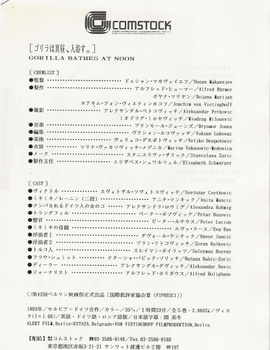

長編全作品は、前記シネマテークで上映されている。ヴィデオ化もほとんどされている。『人間は鳥ではない』『保護なき純潔』には、マカヴェイエフ自身による自作解説インタヴューが付けられている。

長編第一作はまだ行儀よく作られている。辺境の銅山町の工場に技術指導のために着任した党のエリート技術者と町の娘とのつかのまの恋。それをヌーヴェル・ヴァーグ調に描いたものと観れなくもない。ノルマ至上平義に走る工場官僚の姿が、例の紋切り型で批判的に描かれるわけでもない。

愛の不毛をテーマとする限り、過不足なく鑑賞できるだろう。冒頭に、セックス・コミッサールと呼ばれた酒場の歌手が酔いどれに殺されるエピソードが置かれている以外、それほど激しい挿話は入ってこない。技術者は工場ラインの能率化を成功させ、表賞を受けることになる。一方、ラインから外れサボタージュする労働者、銅線を身体にまきつけて盗用する者も、いくらか義務的に描かれている。

ラストに、鉱山町にサーカス芸人たちがやってくる。この部分の異化効果に、マカヴェイエフの本領が発揮されている。アクロバット師、蛇女……流浪の芸人たちも一時滞在者でしかない。人間は鳥ではないにしても、鳥のような人間たちの映像は唐突な効果をもっている。

明らかにこれは、ラインにつながれた労働者とは違った視点において描かれているのだ。生産力主義の軛に圧殺されるプロレタリートと「自由芸人」とを対比させ、体制批判を暗示したと観るのはあまりにも図式的だとしても、それほど外れてはいないだろう。

『愛の調書』は、ずっとマカヴェイエフらしい作品となっているが、暗さと閉塞状況の色濃さが気になる。ドキュメンタリー・タッチでありながら、話は煽情的な殺人事件である。井戸から引き上げられた女の死体、性科学者、犯罪学者のレクチャー、ニューズ・リールを織りまぜ、電話交換手と衛生検査官の愛の生活とその破錠を描く。力点は様々のエピソードのモンタージュにあるのだろう。

オリジナルの『保護なき純潔』は、ナチス占領下でつくられたセルビア初のトーキー映画だった。

抵抗映画であって愛のドラマだ。貧乏な青年が、継母にいじめられ金持ちの男の意のままになろうとする薄幸の美女を救い出す、という典型的なハリウッド風メロドラマだ。セルビア愛国主義の所産でもあるだろう。

製作監督主演はアクロバット師ドラゴリューブ・アレクシッチ、全くのワンマンーショー映画。鋼鉄の男として知られ、鎖を噛みきり、引きちぎり、高所の綱渡りの見世物を得意とした。占領下になって見世物を禁止され、かれは映画製作を想い立つ。撮影監督はドイツと人脈があり、フィルムを確保できた。しかし作品は公開禁止。フィルムは地中に埋められ解放後の発掘を待つことになった。

しかし、あとに製作者は対独協力者として告発されかけ、作品は映画史から消された。

マカヴェイエフ版『保護なき純潔』は、このテキスト(埋もれたフィルム)の文字通り名誉回復である。綱渡りの男アレクシッチは、少年時のマカヴェイエフのヒーローでもあった(そのことは、『A Hole in the Soul』冒頭の回想にも明らかにされていた)。そしてかれはこの埋もれた映画の再現を試みる。

この占領下につくられたメロドラマのタッチに、ゴダールらヌーヴル・ヴァーグの手法と共通のものを見い出す、とマカヴェイエフが語るとき、かれは自身の出立点をも確認していたのだろう。

再現はマカヴェイエフ一流の方法で貫かれる。「テキスト」、映画そのもの(埋もれたフィルム)の「引用」はもちろん。当時のスタッフ、出演者への四半世紀後のインタヴューが、「テキスト」の輪郭を明らかにする。これだけなら、当節の「メイキング・オブ……」の方法と同じである。

ここにプラスされ、当時のニューズ・リール、アレクシッチの現在がモンタージュされてくる。五十八歳の肉体とパワーは衰えをみせず、無邪気なばかりのマッチョ・マンの誇示が画面にあらわれる。

そればかりでなく、「テキスト」そのものも手を加えられるのだ。どんなふうにか――。

部分的に着色されるのだ。それはクライマックスになって、まるで幼児のいたずらのように画面を訪れてくる。

例えば、ヒロインの不安の表情のアップ・ショットで唇だけが鮮やかに赤く塗られているというふうに。ついに金持ち男は実力行使でヒロインを自分のものにしてしまおうとする。不安におののく女の表情、その一点だけが赤くふるえている。

ヒーローは屋上から綱を渡して、窓をうちやぶって救出にやってくる。男たちが格闘する室内、絨毯のタペストリが赤に青に輝いている。そしてやがて悪役の顔も――。傷のあざは青く、流れる血は赤く、グロテスクに輝いてくるのだった。

驚くべき異化効果だ。傍若無人のリミックスと注釈。これがマカヴェイエフの本領だ。全く手垢のついた紋切り型のラヴ・ロマンスを発掘してきて、ここで再現されているのは他ならぬマカヴェイエフのフィルムなのだ。それ以外ではなかった。

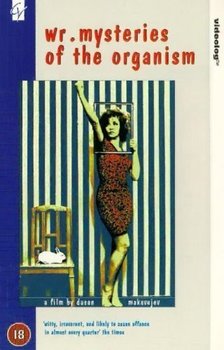

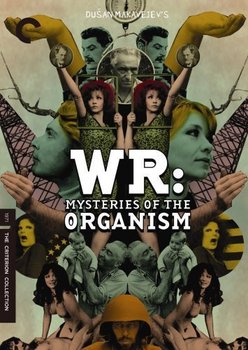

『WR オルガニズムの神秘』は、マカヴェイェフの名を世界に知らしめた。禁じられた思想家ウィルヘルム・ライヒの生涯と活動をたどるドキュメントに加えて、性と政治をめぐるおびただしいエピソードとメッセージを満載し、スキャンダラスな話題をさらった作品。

フロイトとマルクスのアンファン・テリブル、ライヒの名が六〇年代末の革命的状況に高く輝いたことは記憶に新しい。

マカヴェイエフがこの異端の思想家に接近遭遇することはいわば必然だった。〈性-政治〉の革命は、六〇年代叛乱にとっては不可欠の旗印だったろう。それを語りかけるためにマカヴェイエフの方法ほどふさわしいものはなかった、というわけだ。

しかしそのことによってかれは、今度は自分自身が禁じられた映画作家になってしまったという事実に気付かねばならなかった。作品そのものではなく、作品の外縁に伸びたスキャンダルが伝説化してしまったのである。

ユーゴスラヴィア当局は、作品を上映禁止にするばかりか、作家を投獄しようとすらした。祖国を追われた作家マカヴェイエフの誕生である。故国がこの映画を上映するまであと十六年待たねばならなかった。

しかしそうした情勢を或る種の高みから論評する〈自由〉ほどいかがわしいものはあるまい。一つの国家では政治体制もしくは政治思想の頑迷さが『WR――OM』を拒絶したのだとすれば、他の国家では性思想の体制的頑迷さがこの作品を拒絶し続けたという動かせない事実があるのである。

幻のフィルムと呼ばれていたこの作品が日本で公開されたのは一九八九年、〈国王〉の死の直後だった。ユーゴスラヴィアより二年遅かった。

禁じられた十数年が『オルガニズムの神秘』にとって如何にとりかえしのつかない歳月だったか想像に難くないだろう。〈性‐政治〉の解放が望ましい方向には微動だはしなかったとしても、性そのもののではなく、性的刺激物の「解放」は破天荒な速度で進行したのである。伝説のヴェールを脱いだ作品は、或る種の期待に応えるほどには刺激にみちていなかったはずなのだ。

スキャンダラスな作品の主張は、しごく真面目なものだったといえるのではないか。作家の内部においては、軽業師に捧げるオマージュも異端思想家に捧げるオマージュも同列であったかもしれない。

しかし対象によって引用の質が異なるのは当然のことだ。ライヒとの共闘は不可避に、やはり、映画の中に書物の痕跡を残してしまったような気がしてならない。だから余計に、伝説をつくったほどには「あまり刺激的でないセックス・シーン」を含むこの映画が、幾分、教科書的に観られてしまったことが残念なのである。

語るに落ちることではあるけれど、マカヴェイエフの性描写はいっぱんに、それほど過激でもなんでもない。裸体にしても、いうところの行為のからみにしても、強いて好んで場面化する性癖はない。ただ、モノが少し見えようが丸見えになろうが頓着せず、おおらかにフレームを決めてしまうから結果として当該部分が映ってしまう。その回数が多いだけなのだ。

因みに、最初の三作品には、当該部分はおろか、裸体すらも出てこない。あるところにはあるのだから見えるものは見えるのだ、というのはふつうの性思想だ。それをいちいち消したりボカしたりしなければ公けにしないというわれわれの性思想が異常なのだ。とことん異常なのだ。

最近は妙な風潮で、オケケを見せる見せないもボーダーレス時代とかになっているわが国であるようだ。きわめて興行成績の良かったという「初ヘヤー解禁映画」も、見せることを許す角度、見せることを許さない角度とフレームという選別に、この体制側の性思想の現在点が透けて見えてきて、何か物哀しくなったのだ。

――閑話休題。

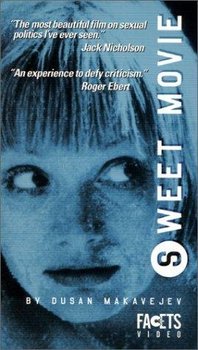

『スウィート・ムービー』でマカヴェイエフの越境が始まる。これが最高傑作である。

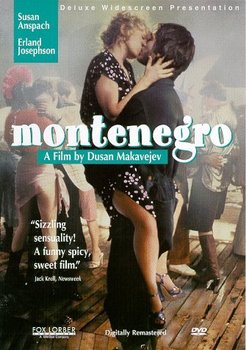

『モンテネグロ』は前作のリメイクのような作品である。タイトルは祖国の一共和国どは全く関係がない。スタイルの確率と衝撃の中和化。

前作が、フランス、カナダ、西ドイツ制作。今回は、スウェーデン、イギリス製作である。越境が映画製作を困難にすることは当然だった。

カンヌ映画祭で騒然たる話題をさらった『スウィート・ムービー』が興行的にどれほど成功したかは、ほとんど明らかにされていない。しかし次作までの七年間のブランクを考えれば、今さらそんなこと追及するまでもないだろう。

ブニュエルにおけるメキシコ時代のような環境もかれにはなかったし、ハリウッドにはかれを招くような野蛮なプロデューサーはいなかったのだ。いや、F・F・コッポラがコンラッドの『闇の奥』映画化をかれに押しつけようとした事実はあったらしいのだが。

『モンテネグロ』は「ソフィスティケイテッド・コメディ」の線の依頼だったという。むしろより悪趣味になったと想えるが、大衆受けに徹するという資本の論理は、かれを自由にしなかっただろう。

『WR――』から十年、この時期の作品の少なさが、どこまでも残念だ。

『コカコーラ・キッド』はオーストラリア映画。コカコーラ販売作戦ををめぐる一大喜劇。これがマカヴェイエフ映画の日本初公開作となった。20-20Filme20Completo20Legendado.avi_000053869-35b6f.jpg)

『マニフェスト』はユーゴスラヴィア制作のアメリカ映画。エミール・ゾラ原作を使用した片田舎の艶笑喜劇といったところ。だがこれは祖国に戻った作家のクレージーなマニフェストだ。それを読み取らずに観ることができない。『WR――』は発禁を解かれ、作家自身も帰還することができた。

しかし解体前夜の祖国にかれは何を見、何を訴えようとしたか。

そして現在、次の作品は――。

『マニフェスト』のヴィデオは、ポルノそのままのパッケージだった。下品なのはいいが、節操のなさというのは許容しがたい。政治色濃厚なエロ映画だから、宣伝コピーに間違いはないが、つくづくこの作家が不幸であることにあらためて想い致った。

映画の紹介ほど言葉にとって優等的なものはない。それらは映画を観た通りに書くものだ。観た通りに書けるものだろうか。もしその関門を通過しても言葉は満足することができない。映画という現実の豊饒さに比べて、言葉はどれほど貧しいものなのか。言葉は少なくとも観たことに奉仕しなければならない。ところが観たものとは、観なかったものの反対証明にしかすぎない。観ることの彼方につきぬけねばならない。言葉の彼方に言葉を見つけねばならない。

20aka2020Rupa20u20duEFBE85EFBDA1i.avi_000005174.jpg)

20aka2020Rupa20u20duEFBE85EFBDA1i.avi_000007745-1641e.jpg)

20aka2020Rupa20u20duEFBE85EFBDA1i.avi_000710906-88278.jpg)

だからここではもう、『スウィート・ムービー』についてだけ語ろう。

つづく

コメント 0