風船爆弾と戦後 [afterAtBL]

以前、風船爆弾について調べたさい感じたことは、「これは間に合わない戦略兵器だった」という素朴な感想だった。兵器としてのイメージは、七〇年近く経ったいまもなお清新だ。――などと勝手なことをいえるのは、後代ゆえの気楽さだろう。イメージは古びずに清新ではあっても、「ふ号作戦」が現実的にどの程度の効果をあげたかについては、これといった卓説にお目にかかったことがない。風船爆弾は、戦局を大日本帝国の側に好転させる役にも立たなかったし、また、戦争の終結を早めることにも寄与しなかった。

「間に合わない」と感じたのは、もう一点あって、充分な証言を残しておく時機を逸しつつあるという想いだった。語り伝える生存者が退場しつつある。素朴にいって、資料を整備していく作業が「間に合わない」のだ。

今回、観る機会のあった楠山忠之監督『陸軍登戸研究所』は、二〇〇六年から撮影をスタートしたという。とりわけ、生存者を探し当て、証言を再録していくという基礎作業からして困難をきわめた。それは、作品のなかでもたびたび言及される。寝たきり状態で、意思疎通もなかなか難しい相手とのインタビュー場面などは、その雄弁な記録だろう。完成に要した時間が長いので、そのあいだに鬼籍に入った証言者も何人かいる。死が「彼ら」を連れ去る前に、記録を採取せねばならなかった。作品の外側にあるドラマも鮮烈なのだ。

この映画が範とした斎藤充功『謀略戦 陸軍登戸研究所』の初刊は、昭和の末期だが、そこでも難問としてあったのは、当事者たちを探すことだった。取材対象は六〇代が主で、探し当てる前に物故していたというケースはないにしても、とにかく「口を開かない」のだ。「秘密は墓のなかまで抱いていく」といった見本のような人たちばかりが登場する。具体的な関わりについては、何も語らないのだ。そうした証言拒絶の光景は、この映画にもしっかりと一人物の表情のクローズ・アップとして定着されている。

よって、この映画の主要モチーフは、語り伝えるという陽の一面とともに、語れない(語らない)とは何かという蔭の側面に迫ることにもある、と納得した。

陸軍登戸研究所に関しては、現在、資料館も開設されているし、何冊かの研究書もたやすく読むことが出来る。また、技師将校として人体実験に関わった伴繁雄による遺著『陸軍登戸研究所の真実』も公刊されている。歴史の闇に隠れたおどろおどろしい「謎」ととらえるのは少しばかり無理がある。だとすれば、なぜ今、陸軍登戸研究所をテーマにドキュメンタリー・フィルムがつくられねばならないか、という疑問は作品についてまわるだろう。

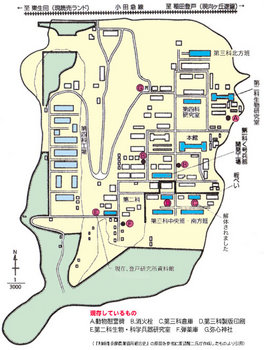

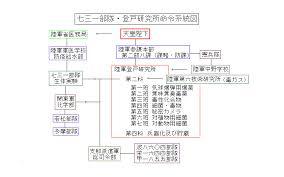

陸軍登戸研究所による、風船爆弾作戦、細菌兵器開発、偽札印刷による中国撹乱作戦の沿革は、だいたい歴史的事実として明らかになっている。風船爆弾の約一割(多めの見積もり)しかアメリカ本土攻撃に成功していないこと、偽札の製造・流布に要した莫大な経費が戦果を上げたのかどうか不明なことなど、致命的な戦略的誤謬もふくめて、すでに定説は出ていると思う。それらが「起こらなかった」と主張する歴史修正主義者はいるだろうが、そのような人たちの蒙を啓くために陸軍登戸研究所資料館は存るはずだ。

細かくいえば、「風船爆弾は細菌兵器だった」と断定しうるかどうかの解釈の差異はある。わたしの素人考えでは、作戦段階で細菌を搭載する計画があったことと、それが結果的に実用化できなかったこととは、区別したほうがいい。実際に搭載されたのは、爆弾と焼夷弾だった。この事実からみれば、風船爆弾は細菌兵器ではなかった、ということになる。

軍の上層部がアメリカの報復を恐れるあまり作戦を断念した、という説が定着しているようだが、これはどうも疑わしい。「非人道的な武器」にたいして天皇の示した不快感が決定的だった、という怪しげな説と同様の説得力しかないのではないか。「報復」どころか、米軍は「紙と竹と木の家屋」から成る日本の主要都市を徹底的に炎上・殲滅し、のみならず「新型爆弾」によって複数の都市を破壊する戦略を、莫大な予算と長期にわたる開発研究によって実現化しつつあった。帝国軍隊の中枢部は、敵国の戦略にたいして「無知」だったのだろうか。

第二次大戦段階のアメリカは、細菌兵器の部門に関しては、まったくの「後進国」だったといっていい。その事実が、戦後直後の石井部隊の戦争犯罪免責と「技術提携」とに向かったことは、周知の事柄だ。報復を恐れて細菌兵器作戦を採らなかった、というのは、体裁を取りつくろった建前論のように思える。実際は、気球に搭載して実効の見こめる段階まで開発が進まなかっただけなのではないか。この点に関しても致命的に「間に合わなかった」のだ。

細菌兵器の研究においては、ある程度の年月の蓄積があった。しかし、風船爆弾の開発は急遽とられた「戦術」にすぎない。二つの異部門を、かぎられた短い期間で統合し、現実化するパワーが戦争末期の帝国軍隊にあったとは思えない。

映画は、ある意味、時間との闘いだったと感じさせる。風化のための時間なら、二巡も三巡もめぐってしまった。肝腎なのは、かつての当事者をまだ存命のあいだに探し当て、カメラの前で証言させることだった。語られる事実は、この問題を少しでも調べた者にとっては、さして目新しいものではない。語られる歴史は「闇に葬られた新事実」といった衝撃度をそなえてはいない。だから、この映画をとおして確認できることは、ごく単純な原理だ。陸軍登戸研究所の真実は、戦時下においてあったのみならず、戦後史の長い過程のなかでも見え隠れしている、と。

その大枠は明らかになっているといっていい。だが、そこに関わった個人のなかでは、それほど泰然とは区分けできないだろう。謀略も鎮魂も、それほど深いものとは思えないのだが、語らない者は頑として語らない。インタビューを受けた高齢者の一人は、「あるスパイへの墓碑銘」というにふさわしいじつに陰惨な眼光をすえて、カメラをにらみつけてきた。彼は無邪気な観客を恫喝するために、取材に応じたのだろうか。

戦勝国によってリクルートされたと確認されているのは、細菌兵器の技術者と文書偽造の技術者たちだ。彼らの戦後は、一般の日本人くらべて明るかったのか暗かったのか。斎藤の著書には、日本人たることを捨てた何人かの人物が紹介されている。かつての「戦友」への気遣いから語らない者が多数だが、個人として語らないことを選ぶ者も少なくはない。いかにも謀略というキーワードにふさわしい構図だ。しかし、「彼らの沈黙」の理由をいちがいに、戦争犯罪者の恥と結びつけるのは、図式的にすぎるような気もする。

映画は、告白記の遺著を書き終わった伴繁雄が晴ればれとした安らぎの顔つきになった、という未亡人の証言をラストに置いている。これは、「語れない」ということを語って、カメラをにらみつけた文書偽造チームの一人の、苦しみの重圧にゆがんだ(と見えなくもない)表情の対極に置かれていた。

『映画芸術』 2013.8

コメント 0