アルメニア映画『アヴェティック』 [afterAtBL]

ディアスポラ(本国を追われた流民)の時代を予感させる厳しい映像だ。すでに亡命者とは浪漫的な観念にすぎないのかもしれない。

ここに登場するアヴェティックというベルリン在住のアルメニア人とは何者なのか。線路に隣接していて電車が通るたびに轟音と振動とが起こるアパートに住んでいる。とても住めないような劣悪な住宅。表に出たかれはアスファルトの道路の真ん中にばったりと倒れる。大地にひれふすのではない。そんな地表はどこにもない。車が走り交うベルリンの道路だ。

倒れ伏したかれが夢見るのはもう戻れないかもしれない故郷のこと。その心象と回想をつなげながら映画は進行していく。極めて静謐な画面には一ヶ所だけパラジャーノフを想起させるような流れが見つけられたが、手法的な面での影響があるにしろ、偶然の相似はわずかにすぎない。

この映画にはどんな象徴的意図もこめられていないと語る作者ではあるが、といって何も読み取らないで過ぎることは出来ない。アルメニアの負った歴史、二つのジェノサイド――ボリシェヴィキ革命直前のものとペレストロイカ以降のもの。

そして大地震、いまだにあれはロシア人による軍事的陰謀だと信じている者も多いという。それらの民族の物語が排除されるわけもない。どれだけかれが自分を映画国の市民と主張するとしても。

子供時代の回想。

フィルムを燃やして遊ぶ子供たち。クロサワとアントニオーニの映画の一部だという。炎は特権的なイメージとして作品を横断している。

虐殺の炎、アパートの部屋で布をベッド・カバーを燃やす炎。炎上する古いフィルムを映すのは現代の作家の証言でもある。室内でちろちろと舌なめずりする炎は、通過する電車の衝撃で不安そうに揺らぐ。

ベルリンはこうした映画的ディアスポラのセンターなのだろうか。故郷の大地、雪に覆われた山並み。そこにはいつも欲望を秘めた裸女たちが誘惑の手をさしのべている。炎と共に繰り返し出てくるのは数多の神聖なるふるさとの女たちだ。失われてしまった記憶、失われてしまった土地の霊。破壊され廃墟と化した村を逃げ延びていく家族の足下を消え残りの炎が舐める。かれらの背には十字架と本の一頁が……。

美しすぎる映像の詩もバルカン的な引き裂かれた世界像に規定されないでは成立しえなかった。

『ミュージックマガジン』1995.4

マカヴェイエフ『ゴリラは真昼、入浴す』 [afterAtBL]

マカヴェイエフよ、どこにいる。これは、あの東欧崩壊のドミノ崩し状況のうち最も悲惨なユーゴスラヴィアのバルカン化現象の報道を目にするたびに胸をよぎる問いだった。

ところがここに、そんな問いなどハナから馬鹿にするような哄笑的新作が送り届けられてきた。この哄笑はしかし、あまりにも慎ましくかつあまりにも教科書的だった。過大な期待をはぐらかすように、これはまあ、ベルリンの壁崩壊に関するささやかなラフ・スケッチというべきものだろう。

マカ氏の作品誌でいえば『保護なき純潔』あたりに一番よく似ている。基調はノスタルジア。もの哀しくコミカルでまさに小品。口に手をあててオホホと取り澄ましている哄笑で、マカ作品すべての熱烈な支持者には薄気味悪くなる摩訶不思議な上品さだ。

草むらで小休止のピクニックを楽しんでいるような作品であり、ゴリラがむらむらと欲情しているような作品ではない。

これを観る前に或る小説を読んでいた。冷戦下のスパイ小説のパロディだが、舞台は北海道。ソ連支配の独立共和国で、その首都札幌が東西に分割されているという設定。結構、面白かったのだが、歴史はある都市では、現在、とてつもない不均衡のスピードで動いているのだろう。

この映画に現われるベルリンは、ヴェンダースのそれほどではないにしても、すでに色褪せたセピア色の記念写真のように見えてならなかった。あるいはマカ氏は今回は「東欧民主化」の小春日和をライト・アップしたかっただけかもしれない。

45年前のスターリン映画『ベルリン陥落』の着色版をぬけぬけとコラージュし、そこに現在のレーニン像撤去のニュースをパラレルにサンプリングしてくる。

こんな技法一つとっても常識的にいうなら、かなりにハズレタ作家といってよい。しかしどんな不穏当な形で語られようとも、ここに流れるのは社会主義体制崩壊からの無邪気な開放感の一色でしかない。社会主義圏の終焉が一つの予定調和的ユートピアと思い描けるほどに磐石の状況にわれわれは生きているのではないのだが……。

とにかく、しかしマカヴェイエフは、またしても祖国からではなく異国において健在を発信してきた。

ブニュエル以降、ヨーロッパの生んだ最高の怪物が真っ昼間から湯あみしているような作品を歓迎したいわけではないにしても、これはともかく嬉しい作品である。

鈴木志郎康『映画素志 自主ドキュメンタリー映画私見』 [afterAtBL]

鈴木志郎康『映画素志 自主ドキュメンタリー映画私見』 現代書館 4635円

志の本だ。ついつい野田真吉の『日本ドキュメンタリー映画全史』と較べてみたくなるが、こちらは体系的なものではなく、あくまで私見でつなげられた系譜だ。

私見といっても、並べられたドキュメンタリ・フィルムの内容を辿るだけでも、否応なく立ち現れてくる風景は、ある。それは戦後の、壊死していく無念の、無念の戦後の風景だ。

きわめて雑然と戦後ドキュメンタリ映画を見ていくだけの作業によっても、このものは追認できる。それを結果として浮かび上がらせたのは、この本の功績だと思う。

わたしはここに取り上げられた作品はほとんど見ているし(取り上げられるべきだった作品リストも即座に順に浮かぶが)、いくつかは自主上映に関わった思い出と不可分になっているものもある。だからまた、別の映画史が語られるべきだという欲求を重ね合わせないでは、本文を読み進むことが出来なかった。

しかし、なにより著者の志を貫いているものは、そしてこの本の基調となって

いるのは、一つの作品をあたう限り丁寧に読みこんでいく姿勢だろう。

作品論・作家論としては手ごたえがあるが、状況論からの要請には慎ましいアプローチしかない。

この点は著者の資質を超えるのかもしれないが、一本にまとめるにあたっての、一貫した構想を望みたかった。貴重な、だれにもなしえない作業だと思えるので、それがなんとも残念だという気がする。著者は自主製作ドキュメンタリ映画を、市民生活の日常に埋没した怠惰な精神を痛撃するイメージである、と捉えて

いる。

この姿勢そのものには、講壇の上の教師からいわれるようで、異論のあるわけはないにしても、これでは全く不充分のようにも思える。

戦後50年にして、すでに戦後を他の日本近代史の流れから隔絶させていた社会要素は、ことごとく圧殺され均質化され尽くしてきている。

ドキュメンタリ映画の作品史がそうし

た圧殺された側の抵抗を記録した映像的証言であることは、ここで強調するまでもあるまい。

証言であると同時に映像である。

この具体性はやはり、かけがえのない〈戦後という時代〉の遺産であるに違いない。そうした作品の諸相を言葉によって置換し解析しようとした本書の試みは、類を見ないものだ。これもまた別様の証言として評価されるべきだろう。

『ミュージックマガジン』1994.12

石井聰亙『エンジェル・ダスト』 [afterAtBL]

臨死体験の暗闇のトンネルをくぐっていくような物憂い映像だ。流れるのではない。あちらこちら漂っていくような。トンネルをぬけるとそこはもちろんトンネルなのだ。疑いもなくそうなのだ。

山手線の満員電車を降りると山奥の森の奥の死体の埋まった穴のある山道に出るのだ。この映画はそんなふうにつくってある。

生きているのか死んでいるのかわからないようなシティ浮遊感覚にはぴったりくるんだろうな。深夜のコンビニエンス・ストアで雑誌などをめくっていて、ふとオモテを見ると、ふっと漂ってくるようなゾッとする風景。

この映画の多くの部分はそういうシーンで成り立っている。といっては褒めすぎか。いずれにせよこんな風景は、もうすでにそれと気付かないくらいに見慣れた月並みなランドスケープなので、わざわざ映像にしてもらわないと置き忘れていってしまうようなものなのだ。

現実のほうがウルトラ・スピードでぶっとんでいく時代、人びとは、これをとらえそこなうことに、もうなんの反省心ももちあわせていないだろう。

石井聰亙で覚えているのはその疾走感だ。まさかあの若さがそのまま持続してはいまいかと心配しながら観はじめた。しかし映画が始まって、物憂い夜の都市の死んで死にきれない表情が移動でゆっくりときりとられてくる映像を観てその心配は晴れた。

ここにあるのはまぎれもなく現在のわれわれの姿だ。『爆裂都市』のスピード感はきっちりと拭い去られている。オープニングをつい比較したくなったが、替わりにあるのはだるいようなシーンのゆったりとした移動だ。

身をまかせて観ていると陶酔感に包まれてねむたくなってくる。

注文をいわせてもらえば、サイコ・サスペンスとメロドラマの部分、少し面倒だった。映像が物語を消化しようとするところで、どうしても説明的かつ冗長になってしまう。シーンの飛躍でつなぐ手法で一貫してもよかったのではないか。

どちらにしても、のみこみにくいお話で、説明があれば了解できるという質でもないようなのだから。

ラブ・ロマンスはもう一人のイシイにまかせておいてもよかったのではないか。死体の埋まった穴のイメージが後半に途切れてしまうのが惜しい。

しかしラストのタイトル・バックにゾンビーズの「タイム・オブ・ザ・シーズン」が流れたのにはまいったな。

『ミュージックマガジン』1994.10

スピルバーグ『シンドラーのリスト』 [afterAtBL]

ユダヤ人入植者の街ヘブロンで多くのパレスチナ人が殺傷されたというニュースもなまなましいとき、満員の映画館でスピルバーグ工房の大評判ヒューマニズム反戦映画『シンドラーのリスト』を観ることは、なんとも居心地の悪い体験だ。

何も言葉が浮かんでこない。

またしてもハリウッド映画の勝利か。涙のカタルシスを劇場スクリーンいっぱいから発信する職人芸だ。

半世紀は微妙な差異だ。現代史として遠ざけるにはまだ鮮烈すぎるが、記録としてとどめられるにはずいぶん薄ぼけた〈歴史〉がここにある。

なかば光りをさえぎられたモノトーンの抑制された画面。そこに、ホロコーストの恐怖とそれへの絶望的な身ぶりとが、計算しつくされた効果をもって次第に高まってくる。静かに、だがみなぎる力で。

銃声は最初に一発、乾いたエコー。押さえに押さえられていた画面に一発の銃声が不吉に衝撃的に響くと、あとはもうとめどなくばらばらと乱射が続いていく。

これはユダヤの民衆を襲う集団的受難だ。と作者は訴える。そう、かれらは一貫して集団として描かれる。カメラ・アイは客観性のおごそかな高みにすえられている。

もちろんスピルバーグは、いつものかれの陽気なスタイル〈映画=戦争〉を周到にひっこめている。

もちろん虐殺は、シンドラーが丘の上からユダヤ人街区の掃討をながめるシーンその他のように、ロング・ショットで一望にとらえられもする。

単調な技法と声高な主張で観客を怒鳴りつける作法はこの作家のよくするところではない。変化はある。にもかかわらず映画を規定しているのは静的な構図だ。

これは戦争ではない、作者は明言する。戦争ではなく、戦争が人間を最高に醜悪にするという意味での異様な過ぎ去った時代の悪夢の出来事だ、と。

『スター・ウォーズ』や『ジョーズ』が戦争であるようには、この映画は戦争そのものではない。というだけでは充分ではない。

戦争を描くことを回避すらしている。狂気にとりつかれた兵士と無力に蹂躙される民族の集団、その対比に感動の質が限定される。そしてこれが〈歴史〉なのだ、と。

主人公は矛盾にみちた男だ。ナチ党員の砲弾製作業者。戦争で大儲けし、ユダヤ人を安い賃金で使ってまたしても成功した。その蓄積こそがかれの「ユダヤ人救済」の資金だった。

千人のユダヤ人を刑死から救った戦争商人。

かれのヒロイズムの物語がこれだ。

『ミュージックマガジン』1994.4

トルコ映画『鉄の大地 銅の空』 [afterAtBL]

制作ヴィム・ヴェンダース、撮影ユルゲン・ユルゲスとドイツ人の協力を得てつくられたトルコ映画。

ズルフュ・リヴァネリの第1作である。ユルゲスはモロッコ人移民労働者と初老のドイツ女とのデスペレートな純愛を描いたライナー・ファスビンダー作品『不安と魂』のカメラマン。

リヴァネリはユルマズ・ギュネイの『群れ』『路』などの音楽で知られていた。

ギュネイ作品を紹介しながら獄中にあったギュネイに取材したドイツ映画『獄中のギュネイ』を観た限りでは、ドイツとトルコの映画的交流は冷たいものだった。しかし本作にこめられた協同にはその先入観を打ち破るものがある。これもギュネイという稀有の蒼ざめた才能がまいた系譜の一つなのだろうか。

豪雪に閉ざされたトルコの寒村。酷薄な自然の中にも〈中枢-従属〉の搾取構造は顕である。貧困は更に過酷な収奪をもたらすというサイクルに組み込まれている。

ドラマはすべて、この白一色の雪におおわれたせ界で進行する。夜の闇でさえ白くほの明るいにしても、一切の希望はない。その中でしばしばともされる火が恩寵の証しのようにも強烈なイメージとして焼きついてくる。

繰り返し繰り返し現われるかがり火、そして破局の後の静謐なラスト・シーンを彩どる松明の火。

残酷な自然とは人間に与えられた永遠の美の風景でもある。

物語はこの脱出できない環境に置かれた人間の普遍的寓話に近付く。寓話であっても20世紀終末近くの歴史の一駒に他ならない。

翼さえあったなら。

雪一色の世界を疾駆する白馬の群れ。

息をのむばかりに美しいシーンである。

別の村をめざして逃げた男女は、狼に襲われることを恐れながらも吹雪の高原の只中に力尽きて、白く凍りついた姿に果てていく。

村人たちはこの酷薄な従属システムにあっていつしか救世主を求めるようになる。村のアウトサイダーがその役割に祭り上げられる。そして村の権力者がそのことに脅威をおぼえる。こうした不合理な人間精神のメカニズムについてはすでに手垢のついた寓話だ。

外部からの収奪者、メシア、内部の裏切り者。図式はすでに明快だ。村人の〈共同幻想〉がつくった救世主は村長の密告によって捕えられる。殉教によってドラマは終わる。

そのあと雪の村の全景にともっていく灯りの美しさ。これが覚醒へのメッセージであるラスト・シーン。

美しすぎることに届く言葉がない。

『ミュージックマガジン』1993.12

ジミー・クリフ『ボンゴ・マン』 [afterAtBL]

ドイツ人がつくったジャマイカ映画。

自ら出演した『ハーダー・ゼイ・カム』のポスターを背に、こちらをにらんでいるジミー・クリフがいる。

《もし、ジャマイカへ来たら――人の家や身なりをみただけで――人を判断しないでくれ

みんなの 心をみてほしい レゲエは心だ わかるかい?

ジャマイカ 太陽の島 1980年 秋 島全体が熱く燃えている

レゲエは現実だ 銃声は いたるところで鳴り響き 人々を すべてを 熱くする》

オーライ、わかった。レゲエは現実だ。だった。

燃えさかる油田。1100万ドル分の石油が爆発し蕩尽されていく。クリフの「ウォンテッド・マン」の唄声が重なってくる。そう、レゲエはそこに立っている。

いた。それを観ねばならない10年後の落差、この日本で。

この10年ごとの浪費。例えば、このところわたしは、毎朝、マルコムXのスピーチをCDで聴いて目覚めることにしている。こんなゼイタク(他の言葉でどういっていいかわからない)を何というべきだろうか。

歴史のとてつもない復讐がエレクトロニクスの革命グッズとして与えられてくる。

映画はジミー・クリフの生まれ故郷サマートンでのフリー・コンサートの記録から始まる。

そしてレゲエは転戦する。執拗に追われるこの転戦の模様は、単なるコンサート・フィルムで、この映画がないこと、を主張してあまりある。

南アフリカ、ソウェトでの7万人のコンサート。レゲエは黒人の「ワンネス&ギャザーネス」を訴える。

かつてのマルコムXのアフロ・アメリカンのメッセージのように。

しかしこれは、「アイ・アム・ザ・リヴィング」「ヴェトナム」「ノー・ウーマン・ノー・クライ」「ハーダー・ゼイ・カム」などを含むライヴ・フィルムとしても充分にたのしめてしまう作品だ。

すでにそのようにしか観ることができないかもしれない。メッセージは明らかだが、すでに「時は準宝石の螺旋のように」互いに他から隔たりすぎているように思える。

『ハーダー・ゼイ・カム』のラスト・シーンが挿入され、死んだ映画の主人公の代りにその役を演じたクリフが立ち上がる。わたしが観るのは幻影なのか。激しく来る奴こそ激しく倒れるさ(ハーダー・ゼイ・カム、ハーダー・ゼイ・フォール)。

10年単位だな、そうじゃないか? そうでもないのか?

『ミュージックマガジン』1993.1

石井隆『死んでもいい』 [afterAtBL]

ラスト・シーンがすべてだ。

いや、これはシーンですらない。一つのポートレート、静止画だ。映画の最終出口だ。

煙草をくゆらせながら一筋涙を流す女、大竹しのぶのストップ・モーション。これで映画は終る。このワンカットを追いつめてくるために映画のすべてはあった。

ああ、これで充分だと納得した。

ここに至るまでの映画の全時間は要するにおまけだった。だがまさしくここまで追いあげてくる映像の運動は運動としてあったのだろう。

このカットだけでも石井隆、健在ナリといってやりたい気がした。まさしくこれは映画的感動なのだろう。

西村望原作による石井脚本監督映画ときては、観る前からさぞかし薄暗いネトネトした執念深い話だろうなと、うっとうしかった。

大竹しのぶが土屋名美という名の女を演じるのはミス・キャストではないか、と観ながらもずっと思っていた。雨、出会い、強姦…。と、一応、石井ドラマの定石はそろってくる。だけどどうやってこの人妻が「土屋名美」になりおおせるのか、合点がいかなかった。

話はどういじくっても三角関係、不倫ドラマでしかない。若い間男(永瀬正敏)は石井劇画の強姦男のイメージには少し可愛すぎるし、夫役の室田日出男はやはり芸達者すぎて、不倫ドラマの被害者役をいかにもうまく四畳半ドラマの枠組みで演じきってしまうのだった。

大してこんなものは、わたしは観たくないのだ、と思いつつ、芸達者によって仕方なく観せられるという進行。最初の関係は、モデル・ハウスの屋内。一度やってみたいな、という市民的欲望をくすぐるようにも、この強姦シーンはほとんど合意的和姦。

暴力的局面なんてものではない。逃げようとして開けた窓のそばに押し倒されて、吹きこんでくる雨に濡れる床面が、唯一のそれらしい書き割り。

起き上がると髪の毛からびちゃーと水がたれて、もう一発は二階でしっぽりやろうと女がさそうところでドラマはもう「火曜サスペンス劇場」不倫篇に移行してしまうみたいだ。

女性主導の第二ラウンド、週刊誌が書きたてるほど激しくはないベッド・シーン、さて終わって一服していると亭主が早速「現場」にふみこんでくるという展開。要するにどうしようもなく日常的なのだ。

大方こういう、とくに観たくもない進行で、――ラスト・シーンになってやっと救われた。

『ミュージックマガジン』 1992.11

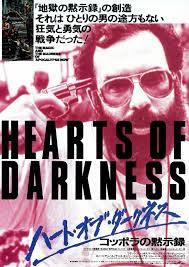

『ハート・オブ・ダークネス コッポラの黙示録』 [afterAtBL]

今世紀最後の独裁者は映画監督だ、とはコッポラの弁。その通り、この映画は独裁者の映画製作にまつわる我執と苦悩と愚挙と、そしてそれら一切の浪費の記録である。

妻エレノアの『ノーツ/コッポラと私の黙示録』は読んでいたが、要するにPR文書にすぎなかった。メイキング・フィルムが存在することは知らず、15年後にこれを観ることは複雑な感情に運ばれる。

当時、4歳だった娘ソフィアは『ゴッドファーザー・パートⅢ』の主演女優となり、少年兵の役を演じたラリー・フィッシュバーンは『ボーイズン・ザ・フッド』で父親役をこなしていた。

コッポラが『闇の奥』の映画化を旧ユーゴスラヴィアの名付けようもない作家ドゥシャン・マカヴェイエフに依頼したのは、『WR:オルガニズムの神秘』が公開されたあとあたりだろうか。

そういえばコッポラ家のパーティのフィルムには若き日のヴィム・ヴェンダースの後ろ姿(!)がワン・カットだけ映されていた。

映画の基調はやはり芸術的苦悩をショーにしてみせる方向である。ただ図体が大きいだけの苦悩が結局は凡庸なものだったことを、フィルムのほうが残酷に暴露してしまうのだろう。妻がまわすヴィデオにむかって「イデア・オデッセイ」と繰り返しつばを吐く独裁者の像は滑稽であると共に物哀しいものだった。

コッポラのオデッセイアが、内面的には、主演男優を決定したとき、貧しいものに限定されてしまったこと。更にその限定が巨額の契約金で招いたでくのぼうマーロン・ブランドが登場するに及んで絶対的なものになってしまったこと。それをこの映画はさらし尽くした。

ブランドはオデッセイの結末に演技を提供することを拒否した。最低限の演技すら、かれはしなかったのだ。かれは金が欲しかったのでなければ、自分の少数民族好みを満足させたかっただけなのだろう。

ハーヴェイ・カイテルが出た部分のラッシュが観られるかと期待したが、外れた。その替わり、クリスチャン・マルカンが出たフランス人植民者農園の幻のシーンを観ることができた。

『地獄の黙示録』は、すべてを金に変えるアメリカン・ドリームの最後の大がかりな記念碑だ。戦争が映画であり、映画が戦争であるとすれば、これは明確に侵略〈戦争=映画〉なのだ。それは『闇の奥』が、はらわたのよじれるような興奮をもたらす侵略小説であった以上、必然の逃れようもない結末なのだ。

『ミュージックマガジン』1992.8

(後注)ソフィア・コッポラは監督としての才能を開花させ、ラリー(ローレンス)・フィッシュバーンはブラックシネマの第一線スターの位置にあった。『マトリックス』シリーズ以降は、肥満体になる一方だが……。

Ice T. & Ice Cube 『トレスパス』 [afterAtBL]

Tとキューブが、銃を乱射しながらラップするMTVを前に観たことがあって、ちょっと興奮した。この映画は少しその興奮が劣る。何故だかわからないけれど。

どうせコマーシャル・ラインにのってしまったブラック・コンテンポラリーだから、何の違いがあろうか、といってしまえば元も子もない。

どうせウォルター・ヒルがロバート・ゼメキスと組んで、おまけにライ・クーダーの音楽だ。これじゃバック・トゥ・ザ・ボーダーラインのけったいな映画になるんだろうな。

その通り、白んぼ野郎が撮った黒んぼ映画。白人がつくったブラック・シネマだ。

この感触の違いというか、臭いの違いは何なのだろう。よくわからないのだ。

ラップ界の二大アイスが主役を張って、Tは『リコシェ』よりも精彩がない。計算違いだ。キューブはもうけ役だが、それを充分に生かしきれない。

ラストのタイトルバックにかれらのラップがかぶさってきてやっと安心した。観ていてこの居心地の悪さは何だろう。

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

廃工場に隠された黄金の秘宝を探しにきた白人二人。黒人ギャングの抗争にまきこまれて脱出不能になってしまう。人質をとってたてこもるが、敵は圧倒的火器で迫ってくる。こういう「極限状況」アクション、何か似た映画があった。

そう、村川透の『野獣都市・天使の囁き』だった。爆薬の物量とか銃弾の規模でははるかに上回っても、アクションのキレは村川の作品に一歩ゆずると想い出す。

視点は白人の側。これはそのまま映画の思想だ。観客は、善玉でもないのにこいつらが脱出できるかどうかの進行で観なければならない。思い入れはできない。あるとすれば、こいつらが敗ければ映画が終ってしまう、という心配だけ。

またこれはウォルター・ヒルの変形西部劇なのだ。しかし随分な図式性ではないか。襲撃する黒人はアホで虚勢ばかり張り、無策で、最後は仲間割れ……という物哀しさ。

アクション映画であると同時に、結果は、悪相の映画となった。クロンボの悪漢面の映画。これがどいつもこいつもすばらしいワル面だ。

表情のアップだけが生きている。それに較べて白々しいのは二人きりの白人の顔。だが白々しさが映画の視点なのだ。

これだけのアクション映画を撮れる職人がブラック・シネマにはいない現状なのだろう。

『ミュージックマガジン』 1993.6

『地獄の警備員』 [afterAtBL]

クロサワ版『マニアック・コップ』だな。マニアック・ガードマンの映画か。しばらくぶりに映画評で、筆がすでにサビついてしまっている気もするが、何とか。

必ずしもホラーでもないし、必ずしもパロディでもないし。わりと行儀よく作ってあるけれど、恐くても笑えないし、当たり前のことに、笑えても恐くはない。様々な映画からの引用があって、それがマニアックに面白くあるのだろうが、情無いことにその味合いを楽しめない。

ラストの洞口依子が出てくるワン・シーンは何なのか。ただちにこう反応できないのだな。『ダイ・ハード』のパロディのようで、それにしては左奥の階段を登って行くヒロインは何なのだ。そんな具合いに、色々の仕掛けがどうも、観るそばから視野の外へこぼれ出していく。

映画評論家廃業だな、これではもう。

マニアック警備員のセリフは、村八分の歌「あッ!!」そのままで少しまいった。

《俺の事わかる奴 よく聞け

わかる奴聞け 俺の事を》。

これが元相撲取りの殺人鬼のいい草。一目ぼれした女のために殺しまくる。彼女が落としたイヤリングを片耳に付けて。この男のことなどわかる奴はいないから殺しまくる。けれど殺せば殺すほどマンガになる。こんなに管理システムのルーズな企業ビルなんて現実にはないから。雑居ビルだってこんなにいいかげんではあるまい。と思ってしまうが、このへんの作り手の計算はどうなのか。常識を適用しにくい。

それにホラーのノリも、それほど圧倒的ではなく。芸のない殺人鬼なのだ。愛嬌もない。ただただ力まかせに警棒で殴りまくる非能率さ。そのぶん観ていてくたびれて気の毒になる。『帝都物語』のカイジンに似ているだけ印象が薄くなった。

これでは『マニアック・ガードマン2』はないだろうな。

一つだけ、相手をロッカーに押し込めて、ぶちかましをかけて、つぶし殺してしまう、あのバカっぽいシーンは面白かった。それでも、ロッカーのすきまから血がダラ~ッ、では結局月並みすぎる。特殊効果がマンガ路線をぶっとんでいないのだな。そこが不満ののこるところ。

マニアック・ガードマンが倒されて、その血の海に落ちたイアリング。あのラストに近いシーンは、あれは何の引用だったか。マニアック・クロサワのオマージュの源泉、それすらわからん、ああ情無い。

『ミュージックマガジン』 1992.6

『僕の無事を祈ってくれ』 [afterAtBL]

ロックとドラッグのソヴィエト映画ニュー・ウェイヴ。

主人公が首都アルマ・アタに戻ってくる。かれの居場所はない。デスペレートな心情をきざみつけるリズムのロック。継ぎはぎだらけの布団のような街――。歩いてきたかれが煙草に火をつけると、街は一瞬、かれの背後で黄金色に輝く。ファースト・シーンが印象的だ。

カザフスタン映画として知られるだろうこの作品は、旧ソ連邦から現CISへの混沌に宙吊りにされている。宇宙基地バイコヌール、核実験場セミパラチンスクを含み、スターリン時代の民族強制移住政策により多民族混交地域となった旧連邦における周縁(ペリフェリー)カザフスタン共和国。

監督はアルマ・アタ出身のラシド・ヌグマノフ。主演は朝鮮系ロシア人、ヴィクトル・ツォイ(崔)。ブルース・リーの憂愁を気取り、ジェームス・ディーンの夭折の美学を身にまとった人気ロック・ボーカリスト。朝鮮人の父とロシア人の母との間にレニングラードで生まれ、映画出演から間もなく交通事故死した。

暗部を果敢に描くことはすでにペレストロイカが〈歴史〉となってしまった旧連邦映画の常識だ。この作品で麻薬コネクションに関わる外科医を演じるピョートル・マモーノフ(これもロック歌手)が次に『タクシー・ブルース』で見事に狂騒的な演技を見せたように――。

それはすでに一般的な(旧ソ連)ロシア映画の現在であるだろう。

しかしこの作品に突き刺さっているのはカザフスタンの地政と歴史とだ。ドラッグ中毒の恋人を救けようと街を逃れるが、逃避行の果てに、干上がってひび割れた湖のあとの荒地に取り残された汽船を見つける。国内植民地の最も雄弁なシーンがここにある。出口なしの歴史。救いようのない風景。

ラスト・シーンは、再び主人公が煙草に火をつける場面。しかしかれの背後には「白い雪と灰色の氷、ひびわれた大地」があるだけ。火を借りるふりをして近付いた組織の殺し屋に刺されてしまうのだ。再び甘いロック・バラードが流れてきて映画は終わる。

《安らぎを銃声が壊す

星は僕を戦場へと誘う

軍服には血液型と認識番号

僕の無事を祈ってくれ》

作品はひどく前衛的な手法と俗悪なドラマと稚拙なほどの志との奇妙な混乱に仕上っている。だがメッセージはあまりに明快であり、同時にあまりに過渡的である。

『ミュージック・マガジン』1993.2

映画芸術の時代 [afterAtBL]

最初は読者として、終焉は筆者として。

これは、ひとつの幸福な「かたち」であった、といえるのだろう。

70年代の前期、日活ロマンポルノへの肩入れに惹かれた。後期は、「実録・花田清輝の生涯」を追いかけて読みふけった。

80年代に入り、刊行のインターバルは開いたが、だいたい執筆者として並べていただいた。小川さんはいつも深夜の電話で、声は元気でも、身体のほうは幽明の彼方に飛び去って久しいのではないかと思わせる不気味な余韻があった。こちらが、深夜に寝にもどるしか帰宅していないような暮らしをしていた所為でもあったが、この不気味さは忘れがたい。

まだ原稿用紙で受け渡しする時代。小川徹がこだわったのは、「直接の受け渡し」である。体調の悪い時(けっこう、それが多かった)には、代理人に頼むのだ。この「小川方式」のおかげで、その都度べつのメッセンジャーと喫茶店で会った。怪人板坂剛と今はなき第九茶房で会ったのも、原稿を渡すためだった。

稿料はもらった。ところが、独特のアバウトさで、何時の分なのか、明細がよくわからないような振込だった。

ゲラの状態をチェックした記憶はない。FAXは一般化しつつあったが、原稿郵送というかたちを原則的に認めない人だから、使わなかったろう。だから、ゲラの著者校正というプロセスはなしに、誌面で初めて自分の文章に対面するのが通常だった。

誌面の割り付けは、小川さんのあの独特の「悪文」を彷彿させるような個性があった。自分の文章がそのように「活字化」されるのを見るのは、スリリングな体験だった。

最期の依頼電話は、小川徹論を書けというものだった。生前に追悼文を書くように、それも本人から要請されたものだと了解した。もう座った姿勢でも編集作業をする体力がなくなっている、ということだった。「斬り死にだな」と思った。本人が死出のミヤゲに追悼文を読ませろと頼んでくる。イヒヒという味わい深い笑いを響かせて……。

わたしは、ひそかに、電話口で瞑目した。言葉には出さず、手前勝手に訣れを告げた。

雑誌(1989年秋号)ができあがって、巻末に「映画芸術と小川徹」として種村季弘とわたしの文が並んでいるのを見て、なんとなく腑におちた思いがした。なるほど、小川さんのなかでは、こういう見取図だったのか、と。

もしも『赤い収穫』を映画化するなら5 [afterAtBL]

架空キャスティング つづき

IWWのビル・クイントにはボブ・ホスキンズ。

ウィルソン未亡人にはショーン・ヤング。『ブレードランナー』のお人形仕様がぴったり。

コンチネンタル探偵社のおやじにはマーロン・ブランド。最近のグロテスクに肥満した姿で。(と書いてあるのだが……。やっぱり、ロバート・ミッチャムにもどしておく)。

ディック・フォーリーには『さらば愛しき女よ』のセリフのない刑事役ハリー・ディーン・スタントン。

ミッキー・ラインハンには『マニアック・コップ』のロバート・ダビ。

決まっていない役には、『ハメット』に出た頃の、まだ太っていないフレデリック・フォレストを当てよう。

これで資金調達して――シナリオはもちろんオレが書くぞ。さてカメラマンは?

「ミステリマガジン」2001.11

もしも『赤い収穫』を映画化するなら4 [afterAtBL]

ダイナ・ブランドには『シー・オブ・ラヴ』あたりのエレン・バーキン。

リーノ・スターキーにはジョン・マルコヴィッチ。『コン・エアー』のような単純に粗暴な悪役のつくりで。

ウィスパー・タイラーには『ステート・オブ・グレース』あたりのショーン・ペン。

肺病やみのダン・ロルフには『インディアン・ランナー』が最高だったヴィーゴ・モーテンセン。

ヌーナン署長にはジーン・ハックマン。『アンダー・ファイア』で道端で犬ころのように射殺される「醜いアメリカ人」役のイメージ。

ピート・ザ・フィンにはロバート・デュヴァル。

老エリヒューにはサミュエル・フラー。ゴダール映画で「映画は戦場だ」と啖呵をきったあの呼吸だ。

つづく

もしも『赤い収穫』を映画化するなら3 [afterAtBL]

もしも『赤い収穫』を映画化するなら2 [afterAtBL]

なフィルムである。

観たい。狂おしいほど観たい。

しかしわたしたちに与えられたのは『赤い収穫』の黒沢的翻案『用心棒』をリメイクしたと称するウォルター・ヒルのアホ映画『ラストマン・スタンディング』みたいなものばかり。

むむ、かくなる上はやはり、自分でつくるしかないか。

まず始めになすべきは、監督に、地獄の辺土からサム・ペキンパーを連れ出してくることだ。この際だから、死人を蘇らせる魔法やらタイムマシンやら勝手気ままに駆使して、スタア集めをやってみよう。

コンチネンタル・オプには四十年前のロッド・スタイガー。『暗黒の大統領カポネ』で「おれの名はカポネじゃない、カポーンだ」と凄んでみせた頃の――。(スタイガーは2002年に故人となった。『ハリウッド・ゲーム』が遺作ではないけれど、最後のすがたとなる。バート・レイノルズ、トム・ベレンジャーとコンビを組んで、過去の

栄光を忘れられない老スターという泣かせる役を演じた。)

――と、ここまでが、架空キャスティングの書き出し。

なんて書いてしまったのだけどね。

いや、やっぱり、オプは、ハーヴェイ・カイテルか、ダニー・アイエロだろ

。

。

つづく

もしも『赤い収穫』を映画化するなら1 [afterAtBL]

アンケート項目は――

作品ベスト3

『皆殺しの天使』ルイス・ブニュエル

『気狂いピエロ』ジャン=リュック・ゴダール

『スウィート・スウィートバック』メルヴィン・ヴァン・ピーブルズ

監督ベスト3

『フリークス』のトッド・ブラウニング

『ゾンビ』のジョージ・A・ロメロ

『スウィート・スウィートバック』のメルヴィン・ヴァン・ピーブルズ

俳優ベスト3

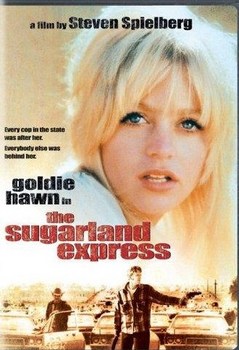

『続・激突! カージャック』のゴールディ・ホーン

『カリフォルニア 狂気の銃弾』のジュリエット・ルイス

『野良猫ロック セックスハンター』の梶芽衣子

未訳原作ベスト3(あの名画の原作を読んでみたい)

『めまい』ボワロー&ナルスジャック

(ここでずっこけている。たんに自分が読んでいなかっただけの勘違い)

『刑事マディガン』リチャード・ドハティ

『ふるえて眠れ』ヘンリー・ファレル

リメイクしたい作品ベスト3(原作に比べて映画がひどすぎる)

『もどり川』――神代映画の汚点だから。

『汚れた英雄』――角川映画ワースト。

『クラッシュ』――そもそも映画化するべきではないかも。

映画化したいミステリベスト3

『赤い収穫』 ハーヴェイ・カイテルのオプ、ショーン・ペンのウィスパー、ジョン・マルコヴィッチのリーノ……という配役で。

『フラッド』 思いきり俗悪でポップな香港映画タッチで。バーク役はだれでもいいけれど、ヒロインはアンジェリーナ・ジョリーか藤原紀香。

『流れよわが涙、と警官は言った』 アンドロ羊の『ブレードランナー』だけではない。

最後の項目の『赤い収穫』が、映画化したい作品のベスト5にランクされたので、架空キャスティングをつくることになった。

じつは同種の企画は、ハメット生誕百年記念のとき、同じ雑誌の特集号(1994.7 p12-13)でもやっている。それを少し修正したプランが『北米探偵小説論 増補決定版』(p187-188)にもある。

三度目の正直といったところだが、内容には大差ない。アンケートの時点でハーヴェイ・カイテルの名前を出しているのは、『ユリシーズの瞳』を観たあとだったからかもしれない。

最近になって、小鷹信光+逢坂剛『ハードボイルド徹底考証読本』で、この架空キャスティングが引き合いに出されていた。まあ、弁明のために書いておくと、この配役は、1990年を中心にしたあたりのイメージで決定しているので、時代色は濃厚だった。

この人はだれ?

そして、キャストの中味は?

次回に。