アクロス・ザ・ボーダーライン マスター・テイク [AtBL再録2]

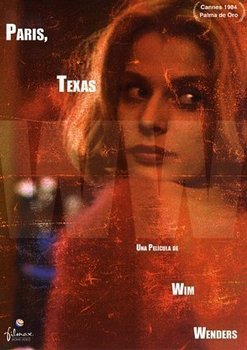

ヴェンダース・フィルムのナタ・キンは一瞬、ハワード・ホークスの「駅馬車の女」だった。優雅にでもなく華麗にでもなくゆっくりと振り向いた彼女の表情は、『リオ・ブラボー』のフェザース(アンジー・ディキンスン)のものだった。

ホークスが創造したスリム(ローレン・バコール)のリメイクであり、故にいつまでもリメイクされ続ける、ハリウッドがつくった永遠の女の像であった。

ヴェンダース・フィルムがかつてのハリウッド映画への限りないオマージュであるように、ナスターシャ・キンスキーの登場の一瞬は、ホークスが描いた女へのあやうくゆらめくオマージュのワン・ショットだった。

彼女はどこにもいない女――「パリーテキサス」の女である。

ことほどさように、ヴィム・ヴェンダース『パリ、テキサス』は、何気ない一カット一カットがヴェンダースの偏執的な世界に成立しているのである。

映画それ自体は、半分がところサム・シェパード脚本による陳腐なホームドラマを軸にしてできあがっているにもかかわらず、である。

開巻からあのモニュメント・ヴァレイの風景がロビー・ミューラーのカメラによって貪欲にさえ捉えられてくるとき、なぜ、この映画がこの場面から始まらねばならぬのか、どうしても問われてくるのだ。そして更に、そこにライ・クーダーによるボトル・ネック・ギターが重なってくるとき、またどうしてもこの映画をヴェンダースにもシェパードにもミューラーにも帰すことのできない不確定な要素にゆきあたらざるをえないようなのである。

それは何か。それは何かと問えば、簡単には、ボーダーに立たされた人間がもつアモルフな条件だ、とさしあたっては規定できる。

それは、『パリ、テキサス』という充分に挑発的なタイトルにもよっているし、プロットの上で四年間の失踪を空白期としてもった主人公がメキシコにいたと設定されていることにもよっているし、ヴェンダース自身の故郷喪失的な個的な状況にもよっているし、ライ・クーダーが前に手がけた映画音楽がメキシコからの密入国者〈ウェット・バック〉を題材にした『ボーダー』だったことにもよっているのだろう。

あるいはこれらすべての錯綜に――。

要するに、わたしは『パリ、テキサス』を「パリーテキサス」として観たわけだし、この引き裂かれた「ー」に惹かれることなしには観れなかったわけだ。

ところで、そうであるなら、この映画での脚本の要素とは何なのだろうか。ある種の映画ではドラマだけがすべてといった仕上りになるのだが、ここではどうだろうか。サム・シェパードは、ただ、できれば自分が演じたいようなおめおめした弱いアメリカ男を主役に、崩壊したホームドラマの愛の復活を展開したかっただけなのだろう。

こうしたハリウッド製の紋切り型ドラマを与えられたヴェンダースの憤激は、おそらく、前作『ハメツト』のときを上回っていたことだろう。ストーリーとは映画にとって死だ、ストーリーのない映画こそ映画なのだというヴェンダースの明快な主張に、またしても相いいれない人気作家のシナリオがあてられたのだから。

ヴェンダースの撮り方は、徹底して映画からストーリーを排除する方向に向ったのだろう。だがこの作品の三時間近い長尺は主としてシナリオを消化することによっていることは否定できない。そしてそこに作家の譲歩をみると否にかかわらず、ストーリーが与える感動の質は確かに在るわけだし、それを映画的感動の豊さと指定しないで済ますこともできないのである。

最初に戻ろう。

序曲は、モニュメント・ヴァレイ(そのように見誤ったから、それで通す)である。くりかえすが(何度、くりかえしてもよい)ロビー・ミューラのカメラとライ・クーダーのギターが重なる。これが『パリ、テキサス』という映画のすべてだとも断言できるほどに豊かなファースト・シーンである。

ヴェンダースは、ミューラーのカメラにもクーダーの音楽にも、百パーセントの満足を表明している。ということは、これは、百パーセント、ヴェンダースの場面ではない、ということになる。

これは当然のことに、ハリウッド古典西部劇に数限りなく現われたモニュメント・ヴァレイではない。恋人を残して荒野にやってきた孤独で勇敢な男たちが登場する場所ではすでにない。ミューラーのカメラとクーダーのギターによって、ここは、ボーダーに立たされた男が横切る死に絶えた記念碑である。

ボーダーとは端的にいって、国境である。

男の中で、国境がゆらめくのである。激しくではない、悲劇的にでもない。ただ、そう、ギターの弦が一本、ふるえるように――。そして外界は男をそのまま突き放してしまう。男は静止するのではない、それは許されていない。いっそう明確な意味のほうへ踏み込んでゆかねばならない。かれの中で国境のゆらめきは消える。

かれは四年間、失踪していた男として弟と再会することになる。少なくとも始めには、かれの内面は謎のままである。かれの中にゆらめいていたボーダーの衝撃が何であったかを持続させるものはない。弟はかたくなに沈黙する兄を自分の家まで連れ帰ろうとする。

移動方法は、これはぜひとも自動車でなければならない。そうである、この部分で、ヴェンダース=ミューラーによるロード・ムーヴィ『さすらい』のリメイクが試みられているのである。ヴェンダースはかつて、『さすらい』について、シナリオのない映画をつくりたかったのだと語っていた。

ただストーリーのない、移動し移動するだけのオン・ザ・ロード映画ということだろう。そのように、ハリー・ディーン・スタントンとディーン・ストックウェル(おお、なつかしの、そしてかつての美貌の見るかげもないディーン)の兄弟によるさすらいの路上映画のこの部分は手練れた進行である。

この部分はまた、次のようにも解釈しうる。ひたすら沈黙する兄とそれを喋らそうと試みる弟とが演じる不条理な喜劇――あのマルクス・ブラザースのけたたましい世界が巧みに引用されているのだ、と。

兄はグルーチョの顔をしたハーポの役を演じているのであり、弟はチコの役に徹しているのである。むろんすぐに崩れてくる部分的な役どころなのであるけれど。このロード・ムーヴィの部分は、素晴らしい序曲と俗悪千万なドラマをつなぐ高価なハイウェイを走っていくようなものだ、といえるかもしれない。

兄は何の脈絡もなく「パリ、テキサス」について語る。これはだんだんと、テキサス州パリという名の土地に、かれが買った地所を指示していることが、明らかにされてくる。

これは幾度も、かれという像を説明するためのキー・ワードとして使われるが、その都度、不明瞭な像しか伝えてはこない。じじつは、かれが「パリ、テキサス」に属する人間なのではなく、「パリーテキサス」のその境界に属する人間である、と語っているにすぎない。

パリとテキサスの境界に宙吊りされているのだ。

そんな境界というものは存在しないのだが、そういう存在しない場所に立ち尽している人間が呈示されてくるのである。

これはヴェンダース自身の、パリにおいてテキサスを撮した映画を尨大に観たといったような、距離感の個別性にたんに帰せられるものではない。序曲の余韻が最大限にここまでひきずられて、ボーダーに立ち尽した人間が語られているのである。

しかしながら、残念なことに、このロード・ムーヴィの部分は短く打ち切られる。待ちかまえているのはおぞましいばかりの通俗家庭ドラマだ、とまではいうまい。かれの息子と弟夫婦の住むロスに着くと、これまでの部分のイントロとして本篇が始まる、といったテンポになる。

あるいは、二本立ての、別の作品が連続して始まってくる、といえなくもない。

目的地に到着する直前の、夜のドライヴウェイを捉える画面の美しさは無類であり、ここでわれわれは、ロビー・ミューラーが撮るよりも美しくは、かつて道路の夜景をこの眼で捉えたことがない、という不幸に慄然とせざるをえないのだ。

ジャン・ルノワールの映画についてジョナス・メカスがいったように、《劇場を出るとき、わたしは街路をみたいと思わなかった》という至福(?)の体験に襲われるのだ。

この彩りはラスト・シーンにもう一度出てくる以外に、この映画には戻ってこない。

……中間には……。

帰ってきた父親は一人息子と再会する。母親もいない。子供をドラマの軸にして、かれを捨てて失踪したが戻ってきた父親(母親は失踪したままだ)とかれをその間育てた弟夫婦との憐愍にみちた葛藤、という基本的な設定が前面に出てくる。子供は、かれの置かれた不条理な状況からすれば、驚くばかりに聡明、ほとんど怪物的に聡明なのである。両親に比較しても奇跡的に聡明なのである。

かれの大人たちに対するものわかりの良さは、ほとんど完璧にそういう役割りをこなすことのできる子供が存在するかのような、ハリウッド映画がつくる幻惑的なフィクションの枠内にある。

だがこうした虚構は、安定してヒューマンな感動を保障する効果をもち続けてきているのだ。ドラマの軸にしやすいという便宜性から、子供たちは全く現実離れした像をアメリカ映画の中に結んでいる、といってよい。『E.T.』によるまでもなく、子供とは、最も聡明でインテリジェンスにあふれた種属として幻想されているのである。それ自体、ほとんどETに近い存在としてハリウッド映画に登場してくる。

その登場の度が過ぎるほど、それは現実の逆比例する反映であると想わざるをえないのであるが。つまり大人のエゴイズムによる幻想が、ハリウッド映画を通して像を結ぶと、ものわかりのよい子供として登場してくるということだ。父親からも母親からも捨てられた子供がどう育つか想像することはむずかしいけれど、そうした逆境によってこそ子供は成長するという当為は、これは全くの親のエゴからの願望そのものだろう。

子供自身のドラマは排除されてしまう。それを軸にするとドラマ自体が今のところ成立しないからである。そうしたものもまたアメリカ映画時代の切実なテーマなのである。

八三年に来日したさいのインタヴューで、ヴェンダースは《次の作品では映画の問題だとか、痛みだとかは全く語るつもりはありません。正攻法で行くつもりです》と答え、『パリ、テキサス』が、ヨーロッパとアメリカの中間にいる作家の自己表明なのかという問いをきっぱり否定している。

《いえ、違います。全くのアメリカ映画的手法でアメリカそのものを描いたものといえそうです》と。

しかしアメリカのホームドラマをかれは本当に撮りたかったのか。『ハメット』のようなハードボイルドが不快だったと同様に、家庭崩壊ドラマのストーリーを押し付けられることも、映画作家としての傷にはならなかったか。

とにかく、少し長く、父と息子の再会、育ての男親と女親との確執などのアメリカ方式のドラマに、映画の時間は費される。

すでに、短い映画なら終ってしまうほどの時刻をすぎても、ナタ・キンが出てこないことに観客は苛立ち始めている。ようやく、「家族」が一緒に撮った八ミリ・フィルムが追憶的に回されるという形で、子供を捨て失踪した妻の役が彼女のものであることがわかる。

そして夫と息子は、彼女を捜しに旅に出るのである。かれらは再会し、和解し、許し合い(息子が父親を寛容に許してやるだけなのだが)、そして旅に出発する。

出発しよう。

いつ?

今!

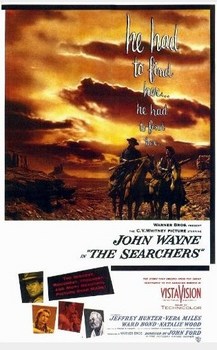

この会話によって、これは捜索者の映画となる。『ことの次第』で、痛みをもって引用されたジョン・フォードの『捜索者』がこの映画で再びリメイクされる。もう一度、ロード・ムーヴィに戻ろうとしたのだが、ET相手のドラマはここでは成り立ってこないのだ。相棒のいない旅に終始してしまうようなのである。

だから親子は、当然に、かなり簡単に、ナスターシャ・キンスキーを見つけることになる。飾り窓の指名を待つ女たちの一人。これが四年の別離の後、かれらが再会する場所である。またしてもおぞましいばかりの紋切り型だ。

かれらは出会うのか。出会うことができないのだ。出会わないのだ。この出会わない仕方の表現の方法において、ヴェンダースの映画が何であるのか誤解のしようもなく確認させられるのである。ようやく捜しあてた妻の働く場所で、間違った部屋に迷い込んでいく夫。

その歩いていく方向に、後ろ姿の妻が画面に入ってくる。そして同じシーンで、夫は「入り口は向うだ」という従業員の指示に、くるりと方向を変えて、階下に降りてゆくのである。この距離感、隔絶感といってもいいが、これがヴェンダース・フィルムの本質的に原初的なシーンである。

カメラがそこから流れると、振り向いたナタ・キンのアップになるのだ。

ここで画面は疑いもなく、ジュルス・ファーズマンが書き、ハワード・ホークスが創造した「駅馬車の女」へのオマージュとなる。ここでの彼女は、あとで明らかになるシナリオの前提がどうであれ、手ひどく男を捨てて流れてゆく女で、一瞬(あるいは永遠に)ある。

このワン・ショットだけで彼女は、充分に、『パリ、テキサス』の主演女優である。

人と人との間にある距離感、その具体的な離れ方を画面に捉えるヴェンダースの方法は、そのあと、更に決定的に試される。これには再会を言葉で埋めるためのつまらない科白が必要とされたようだが、かれはそれをストーリーとしてそのまま生かしつつ、なお全く無化してしまうような偏執的な方法を取るのである。

シナリオは、何の変哲もない崩壊夫婦の一つの結末を言葉に追ってゆく。面面がそれに忠実でないわけではないのだ。しかしここでもストーリーは外化されて、すでに外側にある。愛する者たちの別離はべつだん珍らしい出来事ではない。かれらが同様に息子を捨て、空費した歳月と、にもかかわらず変わらない愛と執着を語り合うとき、ただそこには、子供よりよほどに愚劣な像が浮び上ってしまうだけなのである。

シナリオの欲求は、こうしたアメリカ的ドラマの造型、それ以上にあるわけではない。それを面面が追認することに映画的感動を求めるのが、散々にヴェンダースを苦しめたハリウッド方式というものである。

ヴェンダースは、このドラマの最高の局面において、それを無化する方法を選んだ。かれの方法は二人を、マジック・ミラーで仕切られた二つの部屋に入れることで、言葉そのものには大した意味がないような効果をつくった。指名された女はそこで一方的に覗き見られ、電話という回路を通して語りかけられるのみなのである。

ここで二人は会うのではない。語り合うのではない。そうしたことはあらかじめ不可能なのだ。女がいる場処が指定する通り、互いのエゴイズムを発信しあうだけなのである。じつに多くの言葉が語られ、覗き部屋の女は、自分には見えない隣室から、さかんに弁明を試みている男が夫であることに、やっと気付く。

シナリオは、かれらが許し合い、譲歩し合い、再出発するという予定調和に向けて構成されている。もちろん、かれらは互いに許しを乞うことはするが、子供に向って許してくれということはない。

子供はあまりに聡明なので、あらかじめ許してくれているはずだから――。画面は、そういうシナリオの言葉に属する当為を、まるきり裏切るふうにも展開されてゆく。

たぶん、ここではトロッタの『鉛の時代』の一場面が想い出されてくるかもしれない。刑務所の面会室で窓ガラス越しにマイクを使って語り合う姉と妹。これは抑圧がテーマであり、このような交感しか許さない暴力への告発を含みながら、つくり手の意識は、明確に二人が「出会っている」のだという点に置かれていた。

ところが『パリ、テキサス』のこの場面では、ここでは二人は出会っているのではない、と作者は明確に主張しているのである。こちら側の照明を消せばあなたの姿が見えるだろう、と叫ぶ女の姿を画面は定着させているのだが、ミラーごしに見える彼女の顔には、ガラスに映った男の顔が二重化されてくるだけなのだ。

何という救いのない審判だろうか。鏡と透視という形によって、二人の関係は決定的に蹂躙されているのである。あらかじめそれが決定的である場所しかかれらにはなかったかのように。

これがヴェンダースの方法である。人と人との問の距離をとらえること、それが映画なのだと信じるかれの方法である。

きみに会うことはできない。と、この長い「再会」の部分で、唯一の確乎とした言葉を目にする。

じっさいに会うことはできないのだ。マジック・ミラーに隔てられてしか、過去の許しを乞えなかったのだから、会った、ともいえないのだ。

ボーダーに吊り下げられた男と「駅馬車の女」とが、出会う場所などない。もしあるとしたら……。

男はそこを離れる。いずれどこかへ。

そして目にやきつくロビー・ミューラーの夜のドライヴ・ウェイが、もう一度、何かを予感させるようにも……。

未発表、1985年6月

Viagra Delivered Overnight Tadalafil 20 Mg Softgel <a href=http://cialibuy.com>cialis for sale</a> Dutasteride 0.5mg In Internet Cialis Im Ausland <a href=http://zgdkdz.com>online pharmacy</a> Viagra Pillen Nebenwirkungen Acheter Du Viagra Sur Generic Real Stendra Sale Cheapeast Amex Free Shipping Lanarkshire Clomid By Mail <a href=http://etrobax.com>п»їcialis</a> Cialis X20g Cialis Trial Offer Buy Cheap Propecia Kamagra Shop Zithromax Shelf Life <a href=http://tadalaffbuy.com>buy generic cialis online</a> Want To Buy Generic Viagra Pills Lioresal Vidal Propecia With Testosterone

by Jeatals (2019-01-31 03:48)