『アクロス・ザ・ボーダーライン』あとがき [AtBL再録2]

テレビドラマとしてつくられた『ダブル・パニック90 ロス警察大捜査線!』(十月十四日放送)を観ながら、複雑な感慨にとらわれずにはおれなかった。ここにはアクション・ドラマの普通の水準(本文でふれたVオリ作品と同じく)が展開されていた。

わたしがすでに劇場用の日本映画からは見切りをつけてしまった水準が、である。

脚本は佐藤純弥、監督は深作欣二、共にいい仕事をしている。共にわたしがここ数年来、観ることを忌避してきた作家たちだ。しかしこれはやはりテレビドラマであり、出てくる俳優たちはほとんどがタレントだったのだが。

テーマは、ロスの日本企業をまきこむヴィヴィットな犯罪をとりあげ、今日、国際社会の孤児として全世界に無防備に散らばっている、日本人ゲストたちの危険さを訴えているようでもある。

こうした作品に映画館で出会うことはもはやできないのか。

尨大な予算、尨大な広告費投入というシステムによる大作主義路線においてはつくりえない企画なのだろうか。観る前から下らなさの見当が大抵ついてしまう大作には背をむければよい。

大作主義がつくらなければ、何らかの形で、切実なテーマは担われていくに違いない。しかし、わたしにはテレビドラマを観る習慣がほとんど絶無なので、こうした傾向をフォローしていくことは、まあ無理だろう。

いずれにせよ、くりかえしいってきたように、映画幼年期の終りははるか昔に完了したのだから、退行のできない歴史環境にからめとられているのみなのだ。作品の断片、断片的な作品、という水準なら、高度に発達した映画先進国は誇るべきものばかりに恵まれているだろう。

発現がもしCFジャンルにばかりみられるという状態であっても。

つい最近だったか、わたしは個人映画という領域に全く興味を喪って久しいことに気付き、愕然としたのだった。ただ、完全な映画作品という形では、映画先進国においてはもはや人の心に訴えるものをつくりえないシステムが現前化してきているのではないか、ますますその確信を強くする。

たまたまこれは、わたしの最初の評論集であり、映画論集である。寄せ集めてみると、以上の分量と相なった。機会を与えられて書いたものばかりである。書き下ろしの分については幸運にも、現在公開申のものを対象にすることができた。機会を与えて頂いた諸氏に感謝する。

とりわけ『日本読書新聞』と小川徹氏の『映画芸術』に、その終幕に立ち会わせていただいたことも含め、感謝する。

――などと書いたのが昨年の十月二十一日だ。

とにかく公開(ではない)、刊行が遅れた。あいすまぬ。写真をいれたサービスの分だけ制作が大変だった。

『桑の葉』はヴィデオ・リリース、『ダブル・八二ック90』は知らないうちにレンタルが始まっている。なんというか、しばらく前の臨場感のあとがきだが、そのまま残し、少し書き足そう。「日本人ゲスト」という用語などすでにもうわからない。湾岸戦争前夜において日本人が人質になっていた状態の、その人質をさした。

戦争は始まってしまった。現在は戦時である。期せずして戦前の空気を伝える文章を残した。

わたしは最後までアメリカの開戦に懐疑的だったが、そのことは別にして、アメリカの開戦が日本の開戦であるにもかかわらず、現在という戦時に認識的にも感覚的に慣れることができない。

1991・01・16の空爆は情報戦としての最大の効果をもったかもしれない。

だが結局のところ、廃棄処分にするべき爆弾の投棄場所がたまたま〈気狂いフセイン〉のイラクに特定されただけではないのか、という疑問が「観客」の胸にわいてくるまで一週間もかかっていない。一週間(それ以上も)無為にアメリカは戦略爆撃を行ったのだが、それは軍産複合体にとっては絶対の必要だったのだろう。

われわれが支払うことを強制されている戦費は「ゴミ投棄」のためのものなのか? それにしても何という奇妙な戦争なのだ。何という奇妙な戦争に加担してしまっているのだ。

ただただ天文学的にふくれあがるハイテク兵機の戦費支払いを迫まられるだけの戦争。そして更に、この戦争はかつてのアジアの局地戦がそうだったようには経済特需をもたらさないことが明瞭であるらしい。

まぎれもなくわれわれの戦争であるにもかかわらず、われわれはこれを闘うことはないのだ。

すでに平和も戦争もその自明の意味を喪って久しいにしろ、この不条理感のみが戦時の意識であるとは、何たる日本帝国主義の現段階なのだ。

1991年4月 『アクロス・ザ・ボーダーライン』あとがき

1989&1990ベストテン&ワーストテン [AtBL再録2]

一九八九年度ベストテン&ワーストテン

今日も黒い雨が〈世界映画ベストテン〉

①U2・魂の叫び(フィル・ジョアノウ)

②バード(クリント・イーストウッド)

③スウィート・ムービー(ドゥシャン・マカヴェイエフ)

④モンテネグロ(マカヴェイエフ)

⑤WR : オルガニズムの神秘(マカヴェイエフ)

⑥胡同模様(従連文〈ツォン・リェンウェン〉)

⑦一人と八人(張軍釗〈チャン・チョンチャオ〉)

⑧暗闇の子供たち(李長鎬〈イ・チャンホ〉)

⑨北京的西瓜(大林宣彦)

〈ワースト〉

①黒い雨(今村昌平)

今平は「楢山参り」で死んだと思っていたら、作家精神は商売根性にスライドしてたくましく生きているようであった。何を今さら反戦反核映画、それもモノクロだからまいるよ。いっそそれなら色彩面面にボタボタ落ちてくる黒い雨粒を効果的に映像化して欲しかったのだが。

テーマを失った巨匠が二昔前の平和祈願エゴの無着色映画に戻ったこともそれなりの計算なのだろう。全く馬鹿にした話だ。それで「世界」を相手取ろうというのだから。

わたしに関しては、日本映画もただの外国映画だから、垣根を取り払うことにする。そうしないと日本映画だけを各国映画に較べてキビしく選定する結果になるだろうから。公平にみてもやはり、ベストは選外、ワーストは一番、とそういう判断となる。この国の映画レベルでのみいえば、という特殊領域化で許し合うことは、もうやめよう。

必要以上に、日本映画を(プラスにしろマイナスにしろ)重大視する理由は何もないのだ。

一九九〇年度ベストテン&ワーストテン

〈映画ベストテン〉

①略奪の大地(リュドミル・スタイコフ)

②ドゥ・ザ・ライト・シング(スパイク・リー)

③グランドゼロ(パティソン&マイルズ)

④ホワイト・ドッグ(サミュエル・フラー)

⑤ニューシネマ・パラダイス(ジュゼッペ・トルナトーレ)

⑥風の輝く朝に(梁普智)

⑦菊豆(張芸謀)

⑧オープニング・ナイト(ジョン・カサヴェテス)

⑨地下の民(ホルヘ・サンヒネス)

⑩裏切りの明日(工藤栄一)

〈ワースト〉

①グッド・フェローズ(マーチン・スコセッシ)

『ワイズガイ』の映画化は期待したものだった。結果は、スコセッシも深作欣二の『仁義なき戦い』のような路線映画をつくってゆくのかという失望に終わった。『グッド・フェローズ』のドキュメンタリー・タッチは、たんに原作の異様な迫真性に敗けたことの結果でしかない。

やはり彼も『ミーン・ストリート』に戻ることはできないのだろう。

1990年12月 『アクロス・ザ・ボーダーライン』新稿![]()

略奪された映画のために アフターヌーンテイク4 [AtBL再録2]

例えば『グランドゼロ』、1988年、オーストラリア映画。マイケル・パティンソン、ブルース・マイルス監督、マック・グッジョン、ジャン・サルディ脚本。

これほどまでに喪われた映画を奪い返えすためのマニフェストにみちた映画はあっただろうか。喪われたフィルムを探すための旅が迷宮に入り込み、遂に空白に至る。

そこで映画が終るかと思わせ、ラストの数カットで全く別の物語が始まってしまうような戦慄を与える。このような精緻な仕掛けを可能にしたものは、現実に、映画がテーマにするところの原子力支配社会に他ならないのである。

これは幻の反核映画をめぐる反核メッセージ映画であると要約できよう。しかしこれは何も意味しない。何も意味しないばかりか、メッセージ映画の嫌いな気弱な観客の拒絶反応を剌激してしまう伝達しか果さないだろう。幻のフィルムをめぐる話でなかったらまさしくそういう直線状の作品で終ったかもしれないが、これはその種の映画ではない。

数十年前のイギリスの核実験は南オーストラリアに多数の被爆者を出した。アボリジニー、軍人を中心として。

その実態は明らかにされているとはいいがたい。民主的な政体と原子力社会とは両立しない。「原子力帝国」の支配システムには、真相を闇に葬るという至上命令があるから。

イギリスもオーストラリアも政府はそれらを公表しようとはしない。

事実を調査するための公聴会が聞かれている現在、原子力産業はなおもそれを隠蔽しつくそうとしている。証言の数は少く、真相は更に遠去かっていくようでもあった。これは一応、映画の背景に置かれている。

主人公はカメラマン、全くこうした動きとは無縁の日常をもっている。かれの父親もカメラマンだった。父親の撮ったホーム・ムーヴィはかれの貴重な財産だ。かれの仕事場兼住居は、コレクションの倉庫であり、劇場だ。父親が遺したホーム・ムーヴィがいつも回されている個人シアター。これはこの映画にとっての重要なキーを示している。

ここに何者かが侵入してフィルムを盗み取っていく。その理由は全くわからない。わからないところからかれは決定的に事件の渦中にまきこまれていくのだ。先ず明らかにされるのは父親の死の謎についてである。殺されたのだ。なぜ殺されたのか。それを探るうちに、父親が撮影して残したはずの幻のフィルムが存在することがわかる。

ここには何か映されているのか。そしてフィルムは果たして現存するのか。という二重の問いが主人公をとらえる。映像フリークのようなこの男、政治にまきこまれるというよりもむしろ、映像という迷宮へと迷い込むのである。

どうやら、かれの父親は、被爆兵士の死体が安置された部屋を盗み撮りしたらしい。

軍の資料室に忍び込んで、尨大な数のフィルムを調べても、問題の部分は残されていないのだ。

かれは結局、かつての実験地に探索の足を向けることになる。映画を探す旅は大陸の広大な荒野を縦断する旅に重なる。落日の荒野の地平線を、一台の車が燃え上がるシルエットのように、のろのろと移動していくシーンは過酷な旅の見事な序曲となっている。

これこそがオーストラリア映画のもつ独得の荒廃した風景である。

目的地に達して、かれは父の友人だった画家(ドナルド・プレザンス)に出会う。原子力帝国の辺境最深部、見い出されるのは、〈核〉がえぐりとった悲惨な現実である。

フィルムをもち帰り、かれは閉会直前の公聴会に提出して公開を迫る。だが重要な軍事機密であるフィルムの閲覧は許されない。二人の責任者だけがそれを見る。そして結論は証拠能力なしだった。いったいどういうことなのか、と問い詰める主人公に、フィルムは放射能で感光していた、という答えが帰ってくる。

全くこれは核時代の究極の喪われたフィルムの物語かもしれない。どこまでも迷宮だ。

ゼロになった映画。ここで終るとしても作品は見事に転結をそなえている。

しかし映画の結末は、主人公が再びホーム・ムーヴィを回す個人シアターに戻ってくる。

幾度もリール・バックされてきたかれの家族のフィルムが回り出し……。若い父親、幼年の主人公。見慣れたフィルムが回り、そしてフィルムがなおも回るのだ。

終らない。

そこにビニールに包まれ、認識番号をくくりつけ安置された死体のフィルムが。

幻のフィルムが。

突然に接続されてくるのだ。

これは幻覚か。

追い求めた既視感のつくった幻視か。

それとも現実か。

ここで映画はぷっつりと途切れる。

答えは観る者の中で再び始まってくるしかない。戦慄も。

そしてもう一度この映画の反核メッセージが再度観る者の中で喚起されてくるのだ。

ゼロになった映画が再び始まるのである。

このように、限りなく単純に映画であることのできる映画について語ることは、今だに可能である。

可能であるばかりか、これもまた限りなく単純な欲求なのである。

しかし。

映画について語ることは一種の袋小路に入って終る。映画について語るときだけ人が無防備になるのはなぜなのか。例えば恋が始ったときのように、同じことだが恋の終ったときのように。

なぜなのか。

批評とは一つのミッシング・リンクを捜すための砂を噛むような作業であるのかもしれない。

また書き終ったときまた新らたな環が浮び上ってくる。

喪われたものを求める作業はやはり喪われてゆく他はない。

映像や音や視覚や人物の現存を言葉に移すこと。それは最終的に虚しく崩れ去る作業であるのかもしれない。

異次元にあるものを言葉に平面化してしまうこと、それはわたしの不遜とわたしの貧困とを露呈するだろう。

映画について語ることは、いつもいくらかの痛みと自己憐潤を含んでいる。

1990.10 『アクロス・ザ・ボーダーライン』書き下ろし

略奪された映画のために アフターヌーンテイク3 [AtBL再録2]

つづき 略奪された映画のために アフターヌーンテイク3 『五月――夢の国』他

少し前に観たものも含めて、別の国の映画を並べてみよう。中国映画、韓国映画、香港映画。

例えば『ハイジャック――台湾海峡緊急指令』。1988年、張芸謀〈チャン・イーモウ〉、楊鳳良〈ヤン・フォンリャン〉監督。

八九年の天安門事件は、もちろん中国映画の将来にも暗い影を落とした。例年の中国映画祭も開催が懸念されたが、ともかく平静に実現をみたわけである。これはその中国映画祭89の出品作。

『一人と八人』『大閲兵』『黄色い大地』の撮影によってすでにその存在を充分に知られ、『古井戸』では主演も演じ、そして監督第一作『紅いコーリャン』で圧倒的な力量を誇示した張芸謀の第二作。

いうならば、軽快なタッチのアクション映画だ。むしろ張の興行的な才覚を知らしめた作品であるようだ。

台湾政財界の大物を乗せた小型機がハイジャックされる。犯行グループは政治犯釈放を要求するが、機は中国大陸領土内に不時着せざるをえない。北京、台北両政府は、秘密裡に事件解決を探り、軍事的協同行動を試みる。それぞれが特殊部隊を投入して、テロリスト掃討作戦にあたるのである。台北部隊指揮官に『大閲兵』『戦争を遠く離れて』の王学垣〈ワン・シュエチー〉、北京部隊指揮官に『追跡者』の劉小寧〈リュウ・シャオニン〉、ハイジャック犯リーダーに利用される看護婦に鞏俐〈コン・リー〉。まさに中国映画だけがつくることのできるホットなアクション映画であるだろう。二つの中国の現在的ドラマもうまく織り込まれているようだ。

いっぱんに中国映画の世界的な水準に比しても、アクション・プロパーの作品の水準は高くない。「西欧先進国」のレベルからは遠いと思わせる。蓄積の差というばかりではない。物量の問題でもない。テンポも違えば、ショットのきりかえしも違う。どこか古びているのだ。個人の才能が傑出しにくいジャンルなのである。そのハードルを張は軽くとびこえた。一にアイデアである。二つの中国の接近遭遇、という。

『ハイジャック』には、張についてしばしばいわれるダイナミックなアングル、華麗な色彩処理などの映像のボルテージは全くみられない。それらのものを駆使しなくとも、映画をつくりうると証明しているかのようだ。アイデアを生かしてみせれば、作家としては充分だったのだろうか。

張の第三作は『菊豆〈チュイトウ〉』。日中合作、つまり日本の出資による中国映画である。日本人が映画に対して貢献できることは、もはや自らは作品を作らず、資金と部分的な技術を堤供することだけである、と思わせるようにも。

そしていかにも張芸謀の映像世界であることを証明する力量を全篇にわたって発揮しているのだ。

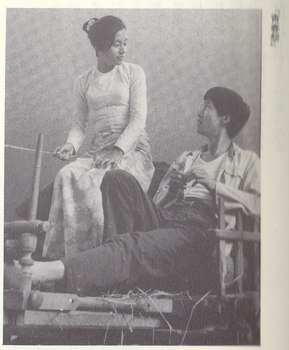

例えば『桑の葉』。1985年、李斗傭〈イ・ドゥヨン〉監督。

『菊豆』が一九二〇年代の中国の寒村を舞台にした一つの性愛物語であったように、『桑の葉』も同時期の朝鮮の寒村を舞台にした一つの性愛物語である。ただしこちらは艶笑喜劇のタッチで一貫させてある。

桑の葉で女の部分を隠して臆病な男を誘惑するシーンとか、ヌカズの三発で女房を悶絶させた後やおら本番の夜這いに向う男の腰つきとかは、爆笑の場面なのである。

エロチシズムの露出度に関しては、韓国映画も中国映画も後進性の視点からみられていた。しかし『青春祭』や『狂気の代償』の例のように、中国映画にもこの点の開放政策の波は及んできているようだ。韓国映画に関してはむしろ、近年の急進化がめざましい、などといったことをいえるような状況にある、と思えるといえるようだ。

どうでもいいけれど、天網恢恢疎にして漏らさずインモウカイカイ密にして漏らせずの日本帝国映画の姑息さは、露出において抜かれることも遠くないように思える。

同じように濃密なエロチシズム描写を試みながら、『菊豆』がコン・リーの裸体をみせるための映画ではないのとは対照的に、『桑の葉』は李美淑〈イ・ミスク〉の裸体をたびたび露出させるための映画だ。村長が夕立ちの森の中、バックから迫って尻をまくっていたすところではヘアーさえ見えた。

『桑の葉』の、多情に村の男たちを誘惑してやまない若妻は、未亡人ではない。亭主は博突打ちでほとんど家に寄り付かない。放浪から放浪へ、賭博とけんかに明け暮れるらしい。後家同然の暮らしに、いい寄る男は数知れず。米三升を代償に渡してする男、女房の指輪すらさしだす男、夜這いに忍び込む機会をうかがう男。こんなふうで、ヒロインの性的アナーキーの来歴には一種救いがたい貧困があるのだが、そうした暗いトーンはあまり露出されてこない。

村人たちは残酷にこの女を村八分にしようとする。しかし彼女のヴァイタリティは、追放処分を告げにきた長老までも口説き落し、籠絡し、居すわってしまうところにあった。村人たちが彼女を許したわけではない。

そして亭主は相い変わらず。女房のために力自慢の男を叩きのめして強いところをみせたが、またまもなく出奔してしまう。一九二〇年代の朝鮮は暗く重く描かれるわけではないが、明るくもない。

亭主の後には看視役の自転車に乗った日本兵が必ずついている。この種の題材のアジア映画に登場する日本兵の存在のあらかじめの醜悪さには肌が粟立つ想いがするが、これも例外ではない。

かれは何を看視されているのか。じつはギャンブラーを自称するこの男、パルチザンの連絡役を努める間諜ではないのか、はて、などと想わせるところでこの映画は終る。ヒロインはまだ涙にくれているのである。

例えば『五月――夢の国』。1990年、製作集団チャンサンコッメ。

これほどまでに、韓国の現状について声高の正面きった告発を充満させた映画は、観ることができなかった。自主製作・自主上映ルートによる作品。日本にもちこまれたことも驚きである。

周知のように、大統領盧は、日本にやってきて、植民地時代の清算されない歴史に対する謝罪のセレモニーを要求した。そして日本の国会において仲々格調高いと評された演説をもぶって、政治家としての力量を誇示したのである。

しかし自国での十年前の民衆虐殺事件については、日本の為政者たちの不誠実を上回る歴史忘却の作法を示しているのだ。強制連行された人々の名簿を日本天皇に要求したと同じ大胆さで、光州の死者の名簿が要求されることはなかったのである。

この映画は、一九八〇年五月の光州事態を、光州コンミューン闘争の栄光ととらえかえす視点でつくられている。それ故、映画の積極面も限界もすべてここにかかっている。苦い映画である。若さと苦さとが同義語であるように、稚さも、感傷も払拭されてはいない。

何よりもコンミューンへの一元的な感情的通路が作品を狭いものにしている。必要なことは主体的な総括であるのだが、映画はそうした要請をほとんど含んでいない。

主人公に選ばれたのは、一人の戦線離脱者の学生である。かれキム・チョンスは、市民側と軍隊との最終的な衝突の直前にいたって、前線から逃亡する。かれの内面は、戦死への恐怖に打ち克つことができなかったので戦線放棄をした、としか説明されていない。

文字通り遁走するのである。かれはそのことによって、闘争に対する傍観者的な回想しか自分のものにできない、という位置にある。かれの人間像はそれほど深く掘り下げられるわけではない。

かれは基地の街、東豆川〈トンドウチョン〉にいる先輩テホのもとに逃亡する。市民革命の光の都市から基地の街へ、作者の図式的な意図はこの上なく明らかである。ここでの生活は猥雑そのものだ。テホは米軍相手の娼婦と共に暮らし、基地の物品を密売するルートでのしあがろうとしていた。チョンスは弟分としてテホの使い走りをする身になるが、かつて学んだ韓国経済の矛盾の最先端に、自ら加担することになるわけだ。

そして愕然とすることには、ここの人々は光州の事態を少しも正確に知らないのだった。死者の数も抗争の規模も全く正確には伝えられていないのだった。だがかれはそれを教えることはできないのだった。すでに傍観者としてしか闘争の記憶をもちえないかれであったから。

基地の街の闇経済、それは韓国資本主義の縮図だ、と映画はメッセージしている。奇型の米軍従属社会。そして映画は、敵は支配階級であると共にアメリカ軍であるという視点に、いささか朴訥なほどに、貫かれている。

主人公はしかし、基地で米軍のカスリを喰らって生きる日常に対しても、傍観者である他ない。作者の意図は、人物たちの苦悩をさしだすよりも、それを媒介にしてメッセージをおくるのに急だから、かれはその苦悩を共感させるための役柄であるよりも、一種の視点人物として物語を進行させる役柄なのである。傍観は決定的である。

かれを苦しめる記憶は光州の光の記憶ではなく、闘争からの挫折離脱と死への恐怖だから、闘争は感傷の一面的通路からしかふりかえられないという限界をもつ。観る者はかれの苦悩を共に苦しむことはできない。これは辛い苦さである。

感傷は作者の静的な限界なのだろうか。観る者はかれを苦しめる記憶に共感することができないので、主人公と同じレベルで闘争を神聖化してしまう立場にしか立てないのである。

かれは、基地の街の矛盾を根拠に生きる娼婦たちや密売人たちの生にも関わることができない。ここでも傍観者である他ないのだ。映画の説得力はまたしても概念の呈示に急なあまり衝撃を弱められるようだ。一人の娼婦は米兵に欺されて自殺し、それによって狂ったテホは基地の兵士を刺して逮捕される。

アジトを警察が捜索にくるという知らせに、身辺の証拠品を隠すことが第一であるにもかかわらず、逃亡犯の本能でもあるように、身一つで再び、再びだ、逃げ出す他ないチョンスたった。逃げに逃げ、人知れず慟哭する他ない男だった。

映画は、韓国に進駐するアメリカ国旗を長く長く遠望して、終る。

テーマの先鋭さが、商業映画ルートから断念され、自主製作という路線によってかえって貧困化するという例はよくある。

全編にわたるアマチュア性をいちいち指摘することはおよそ気乗りのする作業ではない。

光州はあまりに近接したタブーだ。

日帝の植民地時代を描くほどに闊達には、対象と関わることはできない。これについて語ることは、韓国現政権の根幹をおびやかすことにつながる。その志の鮮烈さについては、作者に敬意を表するにやぶさかではない。こうした通路によってしか展開されえない現状告発は受け止められねばならない。もしコンミューンの夢が甘い幻想にすぎないものだとしても。

映画は歴史に正対した傑作がもちえたかもしれない、苦しみの容量である様々な事件を、少しずつ欠落させた残骸のようなものとして投げ出されてある。一つ一つのメッセージは切実であり、緊急であり、それが痛いほどに迫ってくるのだけれど。

例えば『秋天的童話』。1987年、張婉婷(メイベル・チャン)監督。

メイベル・チャンの第一作『非法移民』は、ニューヨークにやってきた中国人が永住権獲得のために偽装結婚するという、『ディープ・ブルー・ナイト』によく似た話のようだ。

チャンは国を出た中国人の運命を描く三部作を構想、これはその第二作になる。

サンパンと呼ばれるぐうたらな男(周潤發 チョウ・ユンファ)と演劇を学びにきた女子学生(チェリー・チェン)との淡い交情を描く。監督自身の体験をもとにしたらしい。

トラブルという語をうまく発音できなかったので、彼女はチャブルという愛称で呼ばれるようになる。サンパンは自前のレストランを開くのが夢だが、ボーイの給料をすべて博突ですってしまうだけの気はいい男。かれらの恋には最初からあまりに距離がありすぎた。ほろ苦い青春ラブストーリーの路線でまとめあげられている。チョウ・ユンファのコミカルな演技が非常にいい味を出している。

サンパンの前歴を暗示する一つの場面だけがこの映画の深層のテーマを切実に訴えかけている。文化大革命のさなかに年少で中国本土を出国した男、というのがその来歴である。

この作品の社会性の手がかりはわずかにそれであるばかりなのだが、この一点からみると、青春の淡い恋も夢も一挙に、元紅衛兵の亡国の民の哀切な悲劇の様相を呈してくるのである。

この映画は、八八年六月ホール公開。香港のスーパースター、チョウ・ユンファの主演をもってしても、内容の地味さで一般公開がむずかしかったという。

約一年後に小規模ながらロードショー一般公開され、次にヴィデオ発売という定番コースにのった。

ただしタイトルは次のように変わったのだ。『誰かがあなたを愛してる』。

このようにアジア映画は一般公開の枠に入りにくい。観る機会は飛躍的に増えたけれど、まだ特別上映の形態が多いのである。

香港アクション映画は別だろう。これは国境を消してしまった気配もある。大量のプログラム・ピクチュアが流入しているが、量質ともに優位は動かないようだ。チョウ・ユンファは『男たちの挽歌』で第一線に踊り出た。香港ノワールと呼ばれる銃器アクション映画はほとんどこの人の名を中心に紹介されてきたようだ。ただこの路線映画の最も弱い点は、ギャングに扮する俳優の層の薄さだろう。

この点かつての東映やくざ映画の人材の充実にはるかに及ばない。『愛と復讐の挽歌』なども、こうした人材の薄さから、人間ドラマとして観るに耐えない部分を多く露呈していたのだ(それとこの作品、第二部が先にロードショー公開、遅れて第一部がヴィデオ・リリースのみ、という変則の流通をした。順に観なければ面白くないし、因果のわからぬところが多かったのだが)。

『風の輝く朝に』であれほど見事に輝いていたチョウ・ユンファとアレックス・マンのコンビが最悪の出来なのだ。脇をかためる俳優の少なさも感じるが、なによりもミス・キャストと思えたのだ。

香港には初老の渡世人を演ずることのできるスターはいないのだろうか。ジャン・ボール・ベルモンドに配するリノ・ヴァンチュラあるいはジャン・ギャバン、などという高望みはしないにしても、せめて例えば若松孝二映画『餌食』において内田裕也をフォローした多々良純のような存在を求めるぐらいのことは不当ではあるまい。

バイプレーヤーのいないプログラム・ピクチュアとは、かえってアジアの貧困がすけてみえてくるようで辛い。

香港、すでに消滅のタイム・リミットを告げられている都市国家。大陸からの亡命ルートではもうない。数年先には大陸国家の領土となるのだ。未来のない香港映画は狂疾の暴走を始めて久しいのかもしれない。アナーキーなエネルギーの爆発は今のところ、銃弾と破壊のすさまじさによってしか測ることはできないのだが。

八九年六月以降の、中国映画の行末についても悲観的な観測は多くある。作品の自由はいかに保障されるのか。政治の影はどのように作品の水準を左右するか。未来へのペシミズムがタイム・リミット――結局、大陸映画と香港映画は一つのものになってしまうのだ――に向って、イメージを先細りさせずにはおかない。日本の製作資金によって最新作をつくった作家もいれば、本国からの亡命を選んだ作家もいる。そうした現象の波動は個別の作品への興味として往還してくるだろう。

映画について語ることは、いつもいくらかの痛みと自己憐愍を含んでいる。

人が喪った対象に費す言葉がいつもその対象を獲得するために費した言葉よりも多くなってしまうように。

暗闇に身を投げ出している映画を本当に自分のものにできることなどあるだろうか。

つづく

略奪された映画のために アフターヌーンテイク2 [AtBL再録2]

つづき 略奪された映画のために アフターヌーンテイク2 サミュエル・フラー『ホワイト・ドッグ』

例えば『ホワイト・ドッグ』、1981年、アメリカ映画。サミュエル・フラー監督、ブルース・サーティーズ撮影、エンニオ・モリコーネ音楽。

これほどまでにシンボリックに人種差別を鮮烈に映像化しようと試みた大胆な映画はなかった。

白い牙をもった白いシェパード犬が黒人を襲う。犬は黒人だけを襲撃するように訓練された特殊な攻撃犬だった。白と黒の争闘。

《画面いっぱいの二本の牙! これが映画というものだ》とサミュエル・フラーはいった。まことに単純明快、これが映画だ。

まさしくゴダールの『気狂いピエロ』におけるフラーの名セリフの如く「映画は戦場である」。

フラーを人種差別主義者と断じる素材はむしろここにはない。人種差別について一般には表現者が尻込みするような領域にまで踏み込んだ作品がここにあるといえるのだ。良心的に差別に心を痛めてみせるタイプやおためごかしの差別反対論者は、映画という戦場から出て行け、とフラーから宣されているようだ。

ビヴァリーヒルズに一人住いの女優の卵ジュリー(クリスティ・マクニコル)がいる。なぜかは知らないが、こういう設定で映画は始まってくる。彼女が車で犬をケガさせることが出会い。病院で手当てし、持ち主を捜すが現われず、自然に犬はジュリーに飼われることになる。一人暮らしの邸宅に強盗が押し入り、それをもちろん犬が助けるというエピソードをはさみ、犬が彼女に特別な感情を抱くに至る展開は、何の変哲もないアメリカ映画だ。

これは、幼少時から黒人に虐待されるという訓練を受けてきた犬が、初めて見知らぬ人間から親味な扱いを受けて、その人間を恋い慕うという設定の基調であろう。動物もまたヒューマン・ドラマの参加者であるというハリウッド製の定石通りといったところ。

これはプロローグで、犬は強盗を撃退した後、家を出て、街をさまよう。

第二の本能にしたがい、獲物を求めて、である。

いよいよ映画は核心を見せてくる。夜の街を走る白犬が突如として白い牙をむきだし、黒い人間に襲いかかるショットはあまりに鮮烈である。

突如として映画は輝いてくる。白熱するのである。もちろん白く、熱くなるのだ。

ここで爆発する暴力は白い人間の側のものであるから。これほどむきだしにそしてシンボリックに、ほとんど様式化された如く白い暴力が描かれたことはなかった。

アメリカ映画にとって、これは、およそふれたくない映像だったのだろう。

このすさまじい暴力の炸裂は、以降も、繰り返えし繰り返えし画面を占拠してくる。

とくに黒人が教会の中で白犬に噛み殺されるシーンにおいてそれは絶頂に達する。 おかげで、この映画はアメリカでは公開禁止であるという。この事実をもってしても、ハリウッドが黒人差別を素材にしてつくった多くの映画――『手錠のままの脱獄』から『ミシシッピ・バーニング』まで――がいかに良識的な欺瞞の産物だったか、よく了解できるのである。

サミュエル・フラー、今や伝説的なB級プログラム・ピクチュアの巨匠だ。ニコラス・レイ、ドン・シーゲルらと並ぶ。しかし息の長いしぶとい活動は比べる者がいない。後期の作品。

差別についての面倒な討論や良心的な痛みのポーズはいっさいない。白い牙をむく暴力犬をめぐるテンポの早いアクション映画なのだ。

『ストリート・オブ・ノー・リターン』などは、ただの脳足りん映画にしか思えないが、それでも黒人の警察署長(ビル・デューク)が愚連隊共にむかって、「シロ共!」「クロ共!」と叫ぶ場面などに、様式好みのグロテスクな非良識性は健在だった。

『ホワイト・ドッグ』に戻る。ジュリーは動物の調教所を訪れ、矯正を依頼する。ここでカラザーズ(パール・アイヴス)の登場。

かれは犬の本性を看破して、正体を教えることを拒みつつ、殺すしかないといいきる。

相棒の黒人キーズ(ポール・ウィンフィールド)が犬の正体を明らかにする。人種差別主義者に幼時から調教され、黒人だけを襲う本能を植え付けられた殺人犬。ヤク中の黒人を使って徹底的に犬を虐待し、黒い肌の人間への敵意、攻撃性を仕込まれた犬。それがこの白犬なのだ。

ホワイト・ドッグのホワイト・ファング、それはひどくシンボリックな意味をもつものだ。

キーズは、人種排外主義者の馬鹿気た試みに挑戦するために、犬の再調教を引き受ける。黒い人間への敵意を訓練によって解除するのだ。事態の悲劇的な終幕を予測してカラザーズは止める。

すでにキーズは同じ調教に二度失敗していたから。しかしキーズは何度でもやってみると主張する。

深夜、犬はオリの屋根を喰い破り、脱走をはかる。猛獣たちの調教舎を走り抜ける白い犬のスリリングなスピード感は、これも映画の中の出色のシーンだ。脱走した犬を捜すキーズは、翌日、教会で無惨に噛み殺された同じ肌の色の男を見つけねばならなかった。

教会と黒い人間と白い犬と殺人。グロテスクな様式はここでも最高に極まっている。反差別的な表現(そんなものがあるとしてだが)は差別的な表現と紙一重であるという雄弁な実例がここにある。ここを避けて通っていつも差別の現実に心を痛める良識派市民はどこにでもいるだろう。かれらは、差別の現実によって傷付くこともないかわりに、現実に何ら傷を付けることもできないだろう。かれらの良心に幸いあれ。

ともあれ、フラーの映像は不愉快であるかもしれないが、それは現実の深層に届いているのだ。避けて通ることはできないものだ。

犬を殺してくれと哀願するのは今度はジュリーのほうだった。キーズは敢然と対決する。俺だって犬を殺したかった。けれど思いとどまったんだ。この現実を変えねばならないのだ。この犬から、植え付けられた黒人への攻撃性をとりのぞかねばならないのだ、と。

そのようにして、やがて、キーズの忍耐は実る。犬は黒い肌への敵意を示さなくなる。最終テストが行われることになった日、ジュリーは元の持ち主の訪問を受けた。

人種差別主義の調教者は、いっけんいかにも温厚な初老の男で孫娘を連れているのだった。犬はもはや矯正された、とジュリーは告げ、かれに最大限の罵倒を投げ付ける。そして物語は一気に悲劇的なカタストローフヘと登りつめていく。

鎖を放たれた犬、かれは最初ジュリーに牙をむける。思いとどまって、次にはカラザーズに襲いかかるのだった。攻撃犬の哀しい習性はどんな訓練によってもとりのぞかれることはない、と断言したカラザーズに。

犬は確かに黒い人間への敵意を解除されたが、それはたんにかれの混乱を深めただけなのだった。誰を襲い、誰を襲わないかの、シグナル識別能力が犬の中で機能しなくなったのだ。その結果、無差別に人を襲う攻撃犬に変貌してしまったのだ。

まことに救いようがなく映画は終らねばならなかった。この映画の結論のなさに苛立つ者はやはり、このテーマに外在的にしか立ち会うことができないのだろう。

つづく

略奪された映画のために アフターヌーンテイク1 [AtBL再録2]

ブルガリア映画『略奪の大地』 略奪された映画のために アフターヌーンテイク1

映画について語ることは、いつもいくらかの痛みと自己憐愍を含んでいる。

例えば『略奪の大地』、1988年、ブルガリア映画。リュドミル・スタイコフ監督、アントン・ドンチェフ原作、ラドスラフ・スパッソフ撮影。

これほどまでに映画のもつ力能をみせつける歴史叙事詩が未知の国からおくられてくることはなかった。〈東欧民主化〉にいたる底の力をここに見い出す想いがする。

物語は十七世紀後半。オスマン・トルコ帝国の支配下にあったブルガリアの一村落に始まる。征服者は、ヨーロッパのイスラム化を強要し、より過酷な支配の環をせばめてくる。キリスト教の背教、イスラム教への改宗である。派遣されてきたのは、トルコ軍の精鋭ジャニサリー騎兵隊。将軍カライブラヒムは、長老を集め、十日間の期限をきって、改宗の命令を下す。

将軍はしかしその土地の出身者に他ならなかったのである。帝国はキリスト教徒支配のための独特の人頭税システムを採用していた。支配下の村々から五歳から十歳までの少年を徴発し、その中の優れた者を選び、兵士にとりたてる。激しい訓練によってエリートのテロリスト部隊をつくりあげるのだ。そのシステムによって仕立てあげられた男の一人が将軍だった。

生まれ育った故郷を、トルコ軍指揮官として蹂躙するために、かれは帰ってこねばならなかった。かれの記憶の中に絶えず、生まれ育った水車小屋の想い出がフラッシュ・バックされる。共に遊んだ兄弟同様のマノール、軍に徴発されていくかれに追いすがってくる母親……。

何もかも奪われて、根こそぎにされ、今では帝国への忠誠のみが存在の証しである。侵略軍の殺人者。かれの名はカライブラヒム将軍(ヨシフ・サルチェジェフ)。

幼いときの記憶と現在の任務との相克はかれを引き裂く。刺客として現われ、かれの顔に斬りつけた男はかれの弟ゴランだった。かれの顔面はその魂と同様、真っ二つに切り裂かれるのだが、そのナイフをふるったのも、数十年ぶりに再会したかれの弟なのだった。

マノール(イヴァン・クリステフ)は、力自慢の羊飼いたちの頭目格になっていた。改宗に反抗する最も不退転の抵抗者である。かれは下の息子ミルチョに告げる。「もしトルコ軍がお前を徴発していくようなことがあったら、村の境の橋の上でふりかえれ。父がお前を一発で射ち殺してやろう。もし弾丸が当らなかったなら、当るまで立ち止って待つのだ。できるか、お前に?」。

黙ってうなずく少年だった。

五時間の大作を、外国向けに三時間足らずに縮少したものである。

人物関係はいりくんでいてわかりにくいところがある。整理してみると。水車小屋のガルシコ爺さんの息子がゴラン、娘がエリッツァ。長男はカライブラヒム、幼くしてトルコ軍に連れ去られる。かれと一緒に育てられたマノールは預り子だった。マノールの息子、成人したほうがモムチル、幼いほうがミルチョ。

ゴランが恋する未亡人セヴダはマノールに心を奪われている。モムチルが恋しているエリッツァをマノールは妻に選ぶ。弟も同然の男と息子と、どちらも恋仇であるという、マノールの苦悩もまた錯綜したものだ。

かれは婚礼の儀式によって村人を一致団結させたいと考えたが、結果は裏目に出た。村人たちが祝福にくるまでに長い時間待たねばならなかった。そして村人たちが集ったときには後ろにトルコ軍騎兵が迫ってきていた。

改宗前の祝い事など許さぬといって、兵士たちは婚礼の席を泥靴で踏みにじってしまう。男たちはすべて連行され、領主の館の地下室に監禁されてしまう。そして女たちは兵士たちの凌辱の餌食となるのである。

カライブラヒムは略奪した花嫁、自分の妹エリッツァに、またしても母の面影をみなければならなかった。

マノールを改宗させるための道具として、エリッツァは釈放されるが、マノールはエリッツァに、モムチルと結婚し子を産みマノールと名付け、モムチルには将軍を殺せと伝えろ、と告げるのみだった。セヴダは、村人を助けるためと欺かれ、改宗してイスラムの女になるが、これも兵士たちの獣欲の餌食となり、殺される。

セヴダの死によって、ゴランは単身決起し、将軍を襲うのである。さらし者にされたゴランの父親としてガルシコは名乗り出る。

それは同時に、将軍との親子の対面でもあった。顔を二つに切られたカライブラヒムの前に出て、父親は「ストラヒン(それが息子の名前だったのだ)か、久しく会わなかったな」とあいさつする。

「俺が直ぐわかったか」と問う息子に、「もちろんだ」

何もかも奪われて、根こそぎにされ。しかし出自を消すことはできない。かれの名はカライブラヒム将軍。父親にいう恨み事はない。すでにそんなことは忘れた。帝国への忠誠だけがかれの存在の証しである。ただ、一つだけきいておきたい事は、あった。

「あのとき、なぜマノールを選ばなかった。なぜ俺を選んだ?」

「お前が実の息子だったからだ、ストラヒン」

「では今度は俺がお前にそうしよう、ガルシコ」

かれの言葉に激昂はない。ただ将軍としての任務があるだけだ。

かれは非改宗のみせしめの死者に父親を選ぶ。実の親に手をかけることは戒律に反するとの忠告に、「かれは自殺するのだ」と冷然といい放つ。

カライブラヒムはミルチョの首をかけて遂にマノールを屈服させることに成功する。ターバンを被れという命令にいったんは服そうとしたマノールだったが、最後の一瞬に暴れ出し、兵士数人を道連れに殺されてしまう。一方、トルコ軍との戦闘で傷を負ったモムチルの身には賞金がかけられている。もはや逃げることもできず、かれは、弟ミルチョに、自分の首をもってカライブラヒムを殺しにいけと命ずるのだった。

幼ななじみの男の息子の手によって、遂に侵略軍の将軍は刺し殺されたのである。かれの目には、もう自分のような兵士があとに生まれずに済む、といった安堵の色すらがあった。生まれ故郷を異教徒の手で蹂躙しにやってくる。自分のような獣が他にいるだろうか。

略奪された大地とは、略奪された魂である。

かれはその心の中のように真っ二つに裂かれた顔の傷跡を残して死んでいくのだった。

かれの顔を去来する、面影の母、故郷の水車小屋、あとは殺戮と侵略ばかりのような虚白と哀しみ。かれの悲劇は一個の性格悲劇であるのではない。

「ミルチョを俺のような子供にするか、それとも殺すか」

かれが血を吐くような言葉を口にするのはその一回だけである。あとは侵略者の虚脱した仮面がかれを支配している。

ブルガリア、西からも東からも侵略者は来て、通過していった。

歴史は改変できない。

映画の豊かさだけがこれを一瞬、奪還してくる。

ところでこうした映画についていったい、何が語られるべきなのだろうか。

物語を追認すること。

主人公の顔。ヨシフ・サルチェジェフの顔。なんという万感の刻み込まれた顔だろうか。ファースト・シーンからこれだ。ターバンを巻いた坊主頭。トルコ人の姿にブルガリア人の魂。

ふりむいた哀しみのまなざし、胸につきささる、非改宗者には死を、の叫び。それを分析して語るために物語を追認すること。これに大半の言葉は費されてしまうのだったが……。

映画について語ることは、いつもいくらかの痛みと自己憐潤を含んでいる。

映画を愛することは映画を語ることではなかった。完璧に差違のある体験ではないけれど幸福な一致をみることのできる体験ではなかった。暗闇に身を投げ出しているそのものを本当に自分に所有できることがないように、愛するものを語ればたちまちその言葉は別のものになってしまった。所有するための言葉は対象を傷つけ、自分への憐みとして環流してくるのだった。

気恥しい恋の堂々めぐりはいつも映画とのものだった。かつて幾度も暗闇で身体を交したはずだったが、いつも慣れることのできない未知の苦い自失を、映画は強要してくるのだった。

つづく![]()

略奪された映画のために モ一ニングテイク2 [AtBL再録2]

略奪された映画のために モ一ニングテイク2 つづき 山岡強一『山谷』

風景は涙をもて奪い返えせ。

朽ち果てた像を自らの姿として決起せよ。

むしろ山岡は映像を撮りに筑豊行をしたのではなく、寄せ場闘争における自らのスタンスを確認するために、その証拠を筑豊で見つけ出してきたのではないか。そう思わせるところがある。オルガナイザーのしたかかな計算といえるが、この正当さは全く疑いえない。

映画のこの部分のうつくしさとたたずまいのいさぎよさには正当性がある。映像が運動の具体的な提起として立ち上がることは何も偶然ではない。

寄せ場は単独に寄せられたのではない。

そもそもこの帝国近代現代史において、単独に寄せられる場所などない。ありえない。だから風景とは必然である。この帝国主義において必然でないことなどいっさい何もない。

寄せ場プロレタリアートは歴史的にいっても現在的にいっても、単独にそのものであることはできない。ただ単純にそれはできないのである。資本の暴虐がいかに巧妙に分断を策し、個々を引き裂こうとも、一人は単独者であることはできない。これは古典的な命題として絶対にそうなのである。そうであるほかないのである。

かれらは強制連行された朝鮮人・中国人と全く正当につながってくる。それが歴史だった。

しかし映画『山谷』がそのことを説明するわけではない。ラスト近くの暗い玄海灘は全く無雑作に映し出される。それは正当なのだろうか。画面をいったんは受け入れなければ映画を消化することはできない。素朴にいって、ここでも、映画『山谷』は難解さを増している。この画面の質量を受け止めることは、ある意味では困難かもしれない。

一つの想像力の質と日本近代史の一定の予備知識が要求される。

大体、全篇にわたってそうなのだ、ともいえるのだが。

歴史は映画の中で充分に説明を与えられてはいない。もともと映画は近代史の祖述のためのものではないから、映画の外に在る他ない。

海も墓標も、単独には、画面として、単に海や墓標であるにすぎない。観る者の想像力の受信力によって幻視されもし、まったく看過されもする。

風景、それらは日帝の近現代史が無雑作にばらまいた自らの腫瘍であり、これがかきむしられれば、その傷は奥深く、中枢にまでつながっていくだろう。そう受感する力がなければ、これらの映像は単なる海、単なる風景である他ない。

不注意な観客は映画『山谷』を充分に観てとることができない。

もちろん、日本人一般の歴史意識の低劣さを、たった一本の映画が癒やすべくもないことは、指摘するまでもあるまい。

ただ『山谷』に特有なのは、観る者に対して一定の質を要求して止まない、という基本的な姿勢であるといえる。これは映像集団〈山谷〉が最終的に獲得した地平であるに違いない。

映画を観ることが共に観ることであり、共に考えることであるとするなら、一歩すすんで共に創ることでもありうるに違いない。不完全な映像を素材に討論をするという意味ではない。ましてや完全な映像を素材に上からの教宣がなされるというのでもない。

観ることが集団制作の一環、本質的な要素であるような質をかちとっていくこと。映画『山谷』の素朴な難解さは、こうした集団制作の作法に帰せられるようだ。

そうして映画『山谷』は一つの作品で先ずあることができずに、〈映画=運動〉ともいうべき奇妙な結合物に収束している。これは運動という観点から短絡するなら、映画を一つの道具としてみなすことができ、結構なことになるかもしれない。映画は単なるプロパガンダであればよく、集会場に持ち運ぶカンパニアの手軽な道具になってしまう。たぶんそのように解消されるものについては語らずに済ますことができるだろう。

だから問われるべきは、運動とは切り離された映画作品そのものとしての『山谷』の成立であるかもしれない。困惑すべきことに、こうした切離が不可能なところに作品『山谷』はある。『山谷』は映画ですらないのかもしれない。映画そのものについてだけ語ることが厳密な意味において不可能なのかもしれない。

だからこの映画にとって上映運動とは、作品と一体化した、本質的な方法である他なかった。上映という形によって作品をなおもつくり続けること。上映運動によって作品がより完成=解体に向けて、盛り上がること。完成が解体と重なってくる局面は重要である。

解体とは作品が各個人の中で生き始めることだろうから。

九〇年一月、製作上映委員会は、解散と報告の集いを貫徹して、この五年間の総括を行った。

上映運動は、北海道から沖縄までの国内はもとより、香港、フランス、ドイツまで拡がり、延べ五百ヵ所、五万人の観客をかちとった。

八五年十二月二二日、佐藤満夫の虐殺一年にあたる日に始まる、克明な上映運動のクロニクルは、これ自体、重いメッセージを発信してくる。

『山谷』は単独に映画であることができない。映画という手段は、寄せ場において、最初から彼岸のものだった。カメラはあくまで外にあるものだった。カメラをぶんまわすことはそれを武器とすることではない。略奪された映画があったのではない。あらかじめ略奪された場においてカメラを内側にむけることのできる力量を主体はもちえるだろうか。

ドキュメンタリーのアポリアは、それ自体として、変わらず横たわっていた。

上映運動の初期に、上映委は再度、筑豊を訪れている。上映日程の作製とロケ隊が世話になったことの返礼もかねて、である。この筑豊行の報告ほど映画そのものとわかちがたく結び着いているものはなかった。

それは、映画がとらえた朽ち果てた風景すらもが、その後まもなく消え去っていったことを報告している。壊されていく炭鉱住宅、新しい墓石によってとりのけられていく朝鮮人労務者の墓。

再訪は、映画撮影から半年後のことにすぎない。この崩れ去るスピードに何をいうべきか。だとすれば、映画『山谷』はかろうじて、壊死する風景の最終的な記念碑となる他なかったのである。

これは苦いにがいイロニーであるように思える。それとも映画に撮られることによって奪回されることを怖れた帝国主義の風景が自らをスクラップ化して証拠の隠滅をはかったのか。

そう思わせるような壊死のスピードではなかったか。

上映運動もまた作品の一部であるという深い確認はここにも見い出すことができる。映画はより豊饒に集団化しているのである。上映運動への強固なインパクトが山岡強一の死であったことは疑いえない。またしても負の方向から、運動は飛躍を強いられたのである。

佐藤満夫の戦死の無念を引き継ぐことなしには映画『山谷』は発展させることができなかった。今また、その地平を主要にきりひらいた当事者である山岡強一の戦死が、付け加えられるのである。八六年一月十三目、この無残な日付けは忘れられることができない。

映画がもし、佐藤-山岡という個人リレーの産物であるなら、残された者は感傷の涙でそれを祭り上げる他なかっただろう。死は改変しえない事実だから、映画にとって二人の死がわかちがたいことは、無体なことではなかった。

まだ明けきらない新宿の路上、狙い撃たれた銃弾と流された血の記憶は、『山谷』の撮られることのなかったワン・ショットのように、脳裡から離れ去ることはなかった。

これは映画への決定的に雄弁な注釈ではないだろうか。低度の感傷の次元で、映画は、二人の死、とりわけ山岡の死に決定的に規定されてしまったのである。

かれらの戦死をつきつけられることなしに、映画を見始めることすらできない、という具合に。それをたんに否定することはできない。しかし感傷にとどまることもまた許されない。

そこに上映委の再度の集団化構想があったのだと想像する。

この地上に血ぬられた圧制が消え去ることはない。ユルマズ・ギュネイの『敵』という映画だったか、朝、手配師が労務者たちをトラックに乗り込ませる場面。一人の男が遅れてやってきて、トラックの荷台に跳び乗ろうとするが、失敗して転倒する。男は頭から血を流し、長々と舗道にのびてしまう。いつまでも動かない。

死んでしまったのだ。巡査がきて死亡を確め、新聞紙をかぶせて去ってゆく。やがて雨が降ってきて新聞紙をぬらすが、死体は放置されたまま。夕方になってもそのままだ。

この映像にショックを受けたことがあるが、最近、首都のオフィス街で同様のものを見た。朝のラッシュである、山手線だったか、人身事故があった。電車はこうした事故の通例に反して、止まらなかったのである。死体は取り片付けられ、といってそんな時間はないので、線路の脇に置かれた。とりあえず、である。死体の全部か一部か定かでなかったが、ビニールをかぶせられ、電車を止めるわけにいかないので、放置されたのである。乗客たちは非日常の光景に気付くこともなく……。

この地上に虐殺は終らない。映画『山谷』は終ることを拒否した。

最終のシーンに、インドネシアの教科書から、ロームシャの一語がクローズアッブされる。そしてフィルムは途切れる。

ここで歴史が反転し、フィルムは逆向きに回るのだろうか。あるいは観客一人一人の内部で回り出すのかもしれない。

映画は現実のほうに還される――現実へと解体されるのである。

事実として作品は一定の時間枠に完成しているのだが、それ自体としては終ることができないことを、絶えず観る者に発信している。その未完結を受信しなければ、映画を、本当に観たことにはならない。

寄せ場の歴史の集合に相対することが要求される。どこが入り口であるにしても、根源はここにある。

略奪された映画のために現実が略奪されてこなければ、観るという行為は貫徹されない。

死者をよみがえらせることはできないが、よりよく自らのうちに死者を直立させることは、残った者の責務である。

そうでなければ、映画をめぐる二人の戦死を本当に悼むことはできない。

結果として映画『山谷』すらも取り逃してしまうことになる。

自らを対峙させ、自らのうちに正当に葬ってやることなしには、死者はいつまでも死んだままなのだ。

1990.10 『アクロス・ザ・ボーダーライン』書き下ろし

略奪された映画のために モ一ニングテイク1 [AtBL再録2]

略奪された映画のために モ一ニングテイク1 佐藤満夫『山谷』

映画は映画であり、これは限りなく単純なことだった。

一つの映画について語ることが極度の痛みを伴う作品は数多くあるわけではない。 ましてやその痛みが個人的な事柄を超えて存在するような作品はほとんど稀有であるに違いない。

『山谷〈ヤマ〉――やられたらやりかえせ』はその一つの例であり、わたしがこれから語ることを強いられるのは、その痛みのある種の普遍性についてであるだろう。

周知のように、この映画には二つの墓銘が刻まれている。映画の中にではなく、映画の外に、製作の出立と終幕とのクロニクルに、二つの墓銘が刻み込まれている。

葬列に花飾りはいらないにしても、死者を正当に葬ることなしには生者は生きられない。

佐藤満夫

山岡強一

かれらは山谷をめぐる熾烈な階級闘争の途上に無念の戦死を遂げた。

命を的にされ、選抜されたテロリストによって計画的に殺られた。とりわけ映画をつくることによって、そのことへの反動として、白色テロリズムに個的な命を的にされた。

かれらは、階級闘争における戦死者というよりも、むしろ映画をつくることを媒介にした階級闘争における戦死者であるという意味で、よりいっそう映画に所属する戦死者であるのかもしれない。

わたしは『山谷』が全的な意味で階級闘争の映画であるか知らない。

ところで全的な意味での階級闘争の映画なんてあるだろうか。現実にあることができるだろうか。

佐藤満夫がウカマウ集団の『革命映画の創造』に強く触発されて、山谷でのドキュメンタリー映画を構想したことはよく知られている。

この国でいったい革命映画は創造できるのかという問いは、常にある種の人たちを立ち止まらせ、痛みを身体にうちつける問いだった。果たしてこの国には、アウグスト・ボアールが提起する意味における「被抑圧者の演劇」はあることができるだろうか。またパウロ・フレイレの提起する意味における「被抑圧者の教育学」はあることができるだろうか。その問いはのりこえられない。

ただ、この国にも、山谷のように、釜ケ崎のように、階級戦争が、街頭の成り立ちにおいても、個的に強いられる存在様態の成り立ちにおいても、絶対的に赤裸々に露出してくる現場は確固としてある。

被抑圧者=下層プロレタリアート=被差別人民という言葉は、いまだこの場では生きて語られる。革命映画はここにつくられねばならないという心情が発することはごく自然の過程だったろう。

ほとんど日本の中の異国のように植え付けられたゲットーの街。日本資本主義の上昇する市民生活からは決して生まれえない人間の原初がここにある、と思われるのは素朴な過程だったろう。

この国にも、映画の歴史があるだけ、ドキュメンタリー映画の歴史もあったし、運動の映画の蓄積もまた反運動の体制ドキュメンタリー・フィルムの蓄積と同じ程度には、全く同じ程度の質には持続してきた。

被害者の映画もあれば加害者の映画もあった。運動の映画の歴史の中から、寄せ場が射呈されてきたことは、べつだん佐藤満夫の独創ではあるまい。素朴にいえば、ドキュメンタリーの素材として山谷は、強度にみちたものであるだろう。しかしそのことは撮られるであろう作品の質を保証するわけではない。

もともと映画は、佐藤満夫の欲求においては、寄せ場闘争の様々の局面を記録報告するものになるはずだった。かれの肉体が、かれにドスを抱いて体当りした白色テロリストによってもし破壊されなかったとして、だが。

死は反革命のほうから急激に襲ってきた。少なくともそうではなかったかとわたしには思える。かれがじっさいに撮影をした日数はわずかに十二日。それ以上の映画つくりを、反革命はかれに許さなかったのである。

それだけでいったい何を表現しえただろうか。遺された佐藤満夫のシナリオ原案がある。そのものに何事かを語らせることはやはり無理というものだ。生きられたフィルムのための手がかりをそこに探しても空しい。

カメラの生理感が、整然とした撮影スケジュールをのりこえていくところにしか、かれは自己の充全たる作品をもつことができなかっただろうから。

わたしは、佐藤満夫が十数年ぶりに映画という現場に戻ってきたとき、どれほどその渇えを満たす映像にとりつかれ、追い求めたか、そのことを『亡命者帰らず』(彩流社)の冒頭にいくらか、同時性として書いている。

この映画は全くのプライヴェイト・フィルムの部分を数多くもつ。それはみずみずしいのだ。作者の私性は運動者の質に連結させることによって力を得るだろう。そうした幸福な弁証法を自らに課すことによって、佐藤満夫は傑作を夢見たのに違いないのだ。そして……。

現実はかれの戦死で終った。

いや、そうではない。始まったのだ。

わたしは、佐藤満夫が遺した数時間のラッシュ・フィルムも、佐藤が殺された後に、かれの相棒のカメラマンが撮った十数時間のラッシュ・フィルムも観た、ことがある。寄せ場のように古典的圧制が現前化された場所においては、人間の置かれた条件も赤裸々であるから、個々の人間の存在感も強烈であることは当然だ。

カメラをかれらに寄り添わせるなら、肖像画のようなドキュメンタリーは容易につくりうる。ほとんど対象からの力によってそれは成り立ってしまう。そして監督が殺された夜の暴動もまた絶好の記録対象ではあったろう。

そんな寒々とした感想しか残らずに困惑したことを覚えている。

そのラッシュ・フィルムをもとの素材にして、もし映画が出来上っていたとしたら、と予測することは不遜な想像力であるだろう。じっさいは、はるかに遠くに『山谷』は、つくりあげられたのだから。

残された人間によって遺志が引き継がれなければならないと思われたとき、そこから映画のすべてを引き受けようとする姿勢は不可避だった。そしてそれ以上のものを引き受けることも。

佐藤満夫が意志したことばかりでなく、佐藤が意志しえなかったこともすべてぶちこんで、映画を引き継ぐこと。

書けば簡単だが、じっさいは苦難の末だったと思える。

ある意味では最も集団的な構想がここに実現したのである。佐藤満夫の『山谷』はやはり、佐藤の個人的な資質以上のものにはならなかっただろう。

換言すれば、個人的な才能に依存する以上のフィルムにはならなかっただろう。それは全く当り前の帰結だ。佐藤の死の直ぐ後に回されたフィルムもまた、それが集団的な確認のもとにあったにしても、やはり個別の才能なり努力なり頑張りなりに依存したものであらざるをえなかった。

遺志を継ぐとは、残された者の主体を死者に対峙させることだ、という確認が発生して初めて、映画『山谷』は集団化されたのだと思う。そこに到るまでは長い消耗の時間が要されたといわれている。ここで初めて映画『山谷』はウカマウが主張し続けているような集団制作の質をもつことができたのだろう。

少なくとも佐藤満夫の映画をのりこえ、かれの主体を一つの部分とすることなしには、『山谷』を引き継ぐことはできなかった。それも当の本人の政治死という犠牲を払ってなお直線的には創出できなかった視点だった。死者への手向けは、同志たちがかれを正当に葬ってやること以外ではないのだ。

それに気付くためにも生きている人間は赤い血を流さねばならないのかもしれない。

映画『山谷』は後半、唐突に筑豊に跳ぶ。佐藤満夫の人民葬後、約半年、試行錯誤の末だったと思える。映像集団〈山谷〉(勝手に名付けたが正式には「山谷」制作上映委員会と呼ぶのだろう)の最初の突出だった。

ただわたしは現場の雰囲気を全く知らないで見当をつけたのみだから、集団の突出が映画集団という質においては持続性を支えられていたのかどうか、わからない。映画以外の集団として考えるなら一定の戦闘力は信じうるのだけれど、映画に向けての集団として力量を持続しえたのかわからない。

別の言葉でいえば、映像集団〈山谷〉の創出は同時に、映画監督山岡強一の誕生だったのだろう。そこで集団の局面は個人の局面に解消されてしまったのかもしれない。わたしが推測しうるのはここまでだ。

政治闘争のまぎれもない指導者が、そのままの位相は変えることなく、ドキュメンタリー映画の監督になりうるという事実は、かなり異様なことだ。それ自体としては異様な過程だが、個別の闘争からみる限り、佐藤の遺志を引き継ぐための具体的なやり方は、他に考えられなかったのだろう。そうして山岡強一は、映画『山谷』という可能性の全体を引き受け、そしてそののりこえを意図して、九州にカメラをもちこんだといえるのである。

山岡の胸を去来したのが、佐藤のように傑作への夢であったとは考えにくい。かれはただただ当惑していたばかりのようにも思える。

筑豊。朝鮮海峡。

あくまで根幹にあるのは寄せ場との往還である。

思想とイメージはここでは一体だ。朽ち果ててゆく風景がとらえられる。ある村では一つの村落の集合全体が生活保護受給者の集団に化している。そして廃坑と朝鮮人の墓。

見事に取り残された風景だ。資本主義が破産させ、自らも破産しつつある風景、というだけでは充分ではない。

石炭産業は、高度成長下のエネルギー政策において、根こそぎに切り捨てられたのである。あたかもこの帝国の基幹産業がいつでも最底辺の労働者の献身と犠牲において成り立ってきたのにも相似して。

産業部門の廃棄とは、労働者のスクラップ化に他ならなかった。エネルギー政策転換による大量の基幹プロレタリアートの流浪化は、充分に語られてきたわけではない。

『山谷』は寄せ場という視点から、また映画という手段を通して、ここに照明をあてようとした。山岡強一のメッセージは明快である。

つづく

略奪された映画のために ミッドナイトテイク2 [AtBL再録2]

略奪された映画のために ミッドナイトテイク つづき

《一つの良い映画を、暗い映画館で他の人々と一緒に見るというすばらしい経験は、なにごとにも代えがたいものだ》――ホルヘ・サンヒネス

視点をかえよう。

かつてわたしは、プログラム・ピクチュアの終焉に日本映画の黄昏をみる、といったようなことを書いた。じっさいのところ、製作本数の減少と一本あたりの製作経費の増大は作品の質にむしろ逆に反映していることが明瞭であるにしても、それ自体としては粗雑な論証の域を出ないものだったと思える。おまけにプログラム・ピクチュアは終ったのではなかった。

別の意味で、現在、日本映画は二つの流れのプログラム・ピクチュアの時代をむかえている、ということはできる。

一つの潮流はアダルト・ヴィデオ(AV)。レンタル・ショップばかりでなく、書店でもかなり安価に買い入れることができる。断っておくが、ここで若干展開するのはAVに開する一般論でしかない。

要約すれば、AVの流行とは、性交実写映画の市民化といえるだろう。このものはプライヴェイト・フィルムとアンダーグラウンド・フィルムとの接点あたりにあるのだろう。これを厳密な意味で映画といいうるのかどうかは今はおく。

ただ誰でもが知っているように性器・性毛及び結合部分はコンピュータ処理によって消去されている。はっきりとは見えない。この作業を経た上ですでに市民化しているということだ。特殊なルートでしか入手できないのではない。だれにでも観る機会があるのだ。

市民化という点でいくつか確認しておきたい。これを性表現の解放という論点でみることはできない、これが一つ。逆なのだ。進歩とは破局に他ならない。

AVとは、八○年代に顕著になってきた日本資本主義独得の性的錯乱と性倒錯的無機質化のどうやら極点である、これが一つ。

もう一つは、相い変わらず、隠すという官権的処理は至上であるため、却って妙な効果をもって、世界に類をみないいやらしい映像だということ。もともと性交にはげむ他人の姿など、あからさまに見るに価するものではない。退屈な上に、全的に露出されていると醜悪な部分ばかり目についてしまうものではないか。

突きまくる腰のあいだで、そのものとしては全く行為に参加する器官の資格もなくただ徒らにぶらんぶらんと徒労の自己運動を続ける睾丸などというものは、直視するのも哀しい物体なのである。そうした部分も念人りにボカし消してある。そのような視線のありようは、まさに正当な意味での助平さに直立しているのである。

だからAVが映画であろうと映画でなかろうと、劇場用の性映画――ピンク系、日活ロマンポルノなどの流れとは隔絶したものだといえる。かつて大島渚の『愛のコリーダ』が話題になって以来のいわゆる本番映画とも、ほとんど関連性を考えることができない。

ただ事実として、AVはプログラム・ピクチュアの代行を現在的に果しているという点を指摘するにとどめる。作家の作品であるよりも先行して女優の作品であるから、表現としては原初的だといえる。

主役は性交である。ハリウッド映画の主役がSFXだったり特殊効果のメイクだったりするように、香港暗黒映画の主役が銃器だったりするように、ここでの主役は性交である。プロットも起承転結も必要ではない。そのものズバリしかない。

だが、日本的倒錯の最もたるものであるかのように性器を消された人間たちの結合であるため、異様にいやらしく不透明で抽象的だ。性器自慢が不可能だ。そして主役はあくまで性交。実体が前面に出ることのない抽象の主役。

この倒錯が全く怪しいばかりにいやらしいのである。

たぶん平均的な感性のものにとってAVは映画の代用とはなりえないだろう。余程に好意的にいうなら、個人映画の相似物だ。そしてこのものほど個人鑑賞用の密室性を付属機能にもっているものはない。極論すれば、対人セックスの阻害物となりかねない質があるが、こうした病理的側面についてはここでは書かない。

ヴィデオ密室というジャンルがこうしたプログラム・ピクチュアの時代を現出させているのである。悪夢に近いにしろ、事態の直視は必要だろう。あと戻りのできない途だ。

もう一つの潮流は、ヴィデオ・オリジナル作品(Vオリ)である。早くいえばヴィデオ用映画。Vシネマ。まだこれは端緒にすぎないのだけれど、路線化してくるだけの人気があるのだという。いくつか作品を並べてみよう。

大川悛道監督・世良公則主演『クライム・ハンターⅠ、Ⅱ』、

田中秀夫監督・宮崎萬純主演『ブラック・フリンセス』、

一倉治雄監督・仲村トオル主演『狙撃Ⅰ、Ⅱ』、

岡康秀監督・清水宏次朗主演『獣のように』、

成川裕介監督・又野誠治主演『兇悪の紋章』、

高橋伴明監督・西岡琢也脚本・哀川翔主演『ネオチンピラ・鉄砲玉ぴゅ~』、

工藤栄一監督・萩原健一王演『裏切りの明日』(原作は結城昌治)など。

これはすべて東映Vシネマ路線、逆に劇場公開までされている。すべてはみだし刑事もののアクションかチンピラやくざの活躍に題材をとっている。かつての日活や東映のB線C線アクションの流れに沿ったものであり、香港製ギャング映画とも同質のタッチをみることができる。

映画産業の奇怪な構造化は、劇場上映を、ヴィデオ発売のプレミアに化してしまったかのようだ。製作費の回収は二次的に、レンタル開始の日をもって本格化するのらしい。かつての観客人口と現在のレンタル利用者人口を比較してみせ、映画人口が全体として減少していないことを論証したがる者も多い。

たぶんこれも、映画とは何か、ヴィデオとは何か、という議論から綿密に重ねなければ検討しかねる問題だ。

こうしてヴィデオ・リリース専用作品が、プログラム・ピクチュアの活況を呈してくるということは、まことに今日的たといわねばなるまい。この時代にあっても、量産映画の路線は性愛と暴力との二つに分岐するらしい。

暴力映画の質は果してどんなものだろうか。まだ何かを結論付けるのは早尚であるかもしれない。

今のところ一番面白かったのは『ネオチンピラ』だ。

明らかに映画環境は変わってしまったのだ。暗闇に横たわって誘惑してくるものとして映画を想像することがむずかしくなりつつある。

すべてが白々しく、妙に透明感のある明るさの中に……。

何の五年間だったのか。

喪われた映画館を求めての時代だったのか。映画を観るための均質空間に首都が変貌していく時代だったのか。名画座、エロ映画館の多くはつぶれ、建て替えられていった。小便くさい小屋、とはもはや死語となりつつある。匂い、尿ではない排泄物の匂いが重くよどみ、糖分であると同時に蛋白質でもあるかのようなネバネバする床の、性的失業者の怨念に思わず心が屈するような、そういう映画小屋は一掃されていった。

カタカナの初めてきく名の劇場を探して着いてみると、これはあの、いつかの三本立て四本立ての小屋の変わり果てた姿なのか、と胸をつかれる。

かわりに街全体が小便くさいのだが。

すべてを押し流してしまう水洗下水システムの破れ目から匂う小便くささであるにしても、この首都はくさいのだ。いくら小ぎれいな映画小ホールが数多く建てられたとしても、このくささに解決策はないかのように。

もともと資本主義が映画を生産し、同じものの野蛮さが今、映画を解体しているのだ。

解体、そうである。スクラップ化。

私的空間のヴィデオ受信機は、どんな意味においても映画館を代行することはできない。

そこでは略奪された映画フィルムが、むすうのヴィデオの切片に解体されていくのだ。それは端末化された映画空間の墓場であるのかもしれない。

奪われたものは何なのか、わたしは充分に対象化できなかったもどかしさを感じる。

われわれはこの局面で必ず、端末化された情報プロレタリアートであると宣することができる。そして情報プロレタリアートとは何か、情報帝国主義とは何か、わたしは充分に理論化することができない。

事柄は単一の映画状況を超えているから、ここではもう展開しないが、情報帝国主義決戦下において映画はどう生き延びるか、という視点の必要性は強調されねばならない。そしてわたしにはわからないのだ。

映画は映画であり映画でしかない。

そうしたものをなぜ、映画ではないかのように論じねばならないのか。どうして哀しみにみちて映画と相対せねばならないのか。結局のところ理不尽な問いとしてわたしのうちに降りてくるしかないのだ。

われわれはよりソフトに絶え間なく打ち倒される日常なのだ。

映画は略奪されつつある。

ここには被害者の顔も加害者の顔もない。端末だけがある。

ヴィデオをもち帰って再生機にセットする。そして画面があらわれるのを待つ数十秒、そこに映画館の間に包まれたあの戦慄があるだろうか。

あなたは知らぬうちに端末化されているのだ。情報を追いかける、情報に規定される。そして都市を漂泊するのではない。

うすら明るいレンタル・ショップの飾り窓から一本、二本と選んで家路につくだけなのだ。

情報エントロピーはすでに限界を超えてしまって久しい。個人は低度の意味で端末化される他ない。幻想をもつことは快くても、現実には端末があるのみなのだ。

端末だけが現実なのだ。

映画ではなくヴィデオという。

こうした状況について語りうることは、あまりにも多く、同時にあまりにも少ない。

略奪された映画のために語り出すことは、すでにもう遅いのかもしれない。

映画は映画であり……。

1990.10 『アクロス・ザ・ボーダーライン』書き下ろし

略奪された映画のために ミッドナイトテイク1 [AtBL再録2]

《一つの良い映画を、暗い映画館で他の人々と一緒に見るというすばらしい経験は、なにごとにも代えがたいものだ》――ホルヘ・サンヒネス

映画は映画であり、これは限りなく単純なことだ。と書いてから五年たった。

五年たって、これを訂正しなければならない。そのことは個人的に苦痛であるばかりでなく,狼狽に価する事柄である。ある意味では、と限定をつけるにしろ、このわずか五年の間に、映画はすでに映画でなくなりつつある。

映画は、週末の(別に週末でなくてもよいのだが)ある日、レンタル・ショップで借りて来て、プライヴェイトな空間にいったん置いた上で、娯しむことのできるジャンルヘと変貌しつつある。映像体験は、こうした私的空間において享受することを可能にして、いわば読書に近い私的恣意の時空間に属する経験に変わりつつあるのかもしれない。

ヴィデオ環境は映画を一変させた。映画産業を回生させたことは事実の一面であるだろう。しかし、この変容に関して本質的な議論がなされているとはいいがたいのである。

映像体験の変質とは大まか、次の二点に集約されるだろう。

映画を教養とみなす土台が更に決定的に環境化したことが一つ。

二つに、レンタルというシステムによって、作品そのものをいったん私有できるという形が現前化したこと。

このことに帰されて、映画は、今日、映画でなくなりつつある。

だれもが本を読むようにも映画を「読み」始めているのだ。むしろ、そうしないことが困難なほどに、システムが一変してしまったのだ。映画館の暗闇という共同体的な環境は、過去のものになりつつあるとまではいえないにしても、映画にとって本質的な背景ではなくなってしまっている。

映画はかつて、多情な女のように暗闇に大きく身を投げ出して誘惑するものだった。今も、少しばかりはそうである。どこまでも淫猥に貪欲に身を投げ出してくる映画を、われわれは、理解するすべもなくそのまま荒々しく犯されるようにも観てきたし、また逆に激しく犯しつくすようにも観てきたし、またいくらかは手練手管を学び取って口説きおとすようにも観てきた。

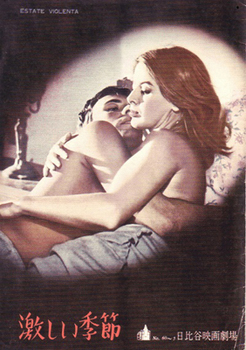

ズルリーニの『激しい季節』は映画という青春のさなかに産された作品であるばかりでなく、ファシズム戦争下のブルジョア青年のパーティ場面に流れる「テンプテイション」の旋律によっても、最も映画へのノスタルジックな追憶にふさわしいようにも思える。

"You came I was alone"

まさしくその通り、映画とは暗闇の中にそのように身を投げ出していたものである。

あるいは映画とは、自堕落な娼婦のように、退屈な変哲のない日常と共にあった。もしそうであるとしたら、それは、まだしも買うという行為に規定されたものだといえるのである。映画館に入る切符を買うこと。娼婦を買う(フェミニズムが怒髪天をつく表現をあえて選ぶが)ということは、少なくともその肉体がある場所へその主体が行くことを前提に成り立つ行為であるだろう。

映画を観に行くという主体的な行為は多少ともそうした類推に属しているようだった。先ず自身の肉体を映画があるところ(つまり映画館だ)に運ぶ。そのために自分の時間をあてることを厭わない。映画を観ることは、どちらにしても、こうした浪費に属する行為であった。そうする以外に映画を観る方法はなかった。

映画は退屈きわまりない営みのように、暗闇に身を投げ出していたが、それをもてあそぶすべはなかった。もてあそばれるために出かけてゆく他ないのだった。買うという行為は、自己の金銭の浪費であるだけでなく、自己の時間の蕩尽でもあるわけだった。払い戻しのきかない非合理性がそこには付随しているのだった。映画は、どんなに想像を絶する怪異な娼婦であってすら、対面したとたんに脱兎の如く逃げ出そうとも、そのための金銭と時間とを供出させていた。そのことなしに映画を観ることはできなかった。

状況は全く変わってしまったのである。

娼婦は借りられるものになった。レンタルの女。

こうしたイメージには慣れることができない。慣れることはできないが、所詮、買うといっても時間決めの契約であった以上、その契約をレンタルと解釈し直すことが資本側の合理にかなっているということだろう。わたしは状況が一変する局面を見逃したように覚えている。わたしに関しては、浦島太郎的に、ちょうどレコード店にいったらCDしかなかったので仰天したようにも、時代は変わったのだったが、それを五年単位とは認めたくない気持ちが確かにあった。

レンタルでもち帰ることが可能になることによって、映画が絶対的にもっていた観客への専制は、解除されてしまった。

この点を考えてみよう。

フィルムはヴィデオ・テープという形でプライヴェイトな時間空間を往還するものとなった。この私的空間に映画作品をもちこむことが可能になったという局面、それ自体において、映画は映画でなくなりつつある。更にいえば、私的な時空間とは映画の時間への不可逆的な支配だという点で、映画作品はその特権的なヘゲモニーを喪う、ということである。

作品の構成時間が、ヴィデオという形でなら、私的な操作によって改変させうるからである。

映画館で、映写途上で用足しにいくことはできても、フィルムは回ったままだ。止めることはできない。席をあけていた時間も映画は進行しているのだ。

ヴィデオは違う。自分の恣意によって作品を中途で止めることができる。その中断時間に私的な日常生活が、食事なり、入浴なり、散歩なりが、勝手気ままに営まれうる。

結局は、ヴィデオに関してよくいわれる、映画の大画面を家庭用受信機に縮少して鑑賞することの差異は、全く本質的な問題ではないと思える。その点の議論はわかれるだろうが、ここでは展開できない。

本質的なことは、私的な恣意によって作品を中断することができるという点だ。

鑑賞者によって作品の特権的時間のヘゲモニーが手をつけられるという点だ。ヴィデオは作品の自律性をバラバラに解体するのである。それがいつでも可能な形式なのだといえよう。これはヴィデオ観客のだれしもが体験的に識っていることだ。映画館では、こうした作品の特権的時間に外から手を加えることは、どんな意味でも不可能だ。想像もつかないことだった。

老巧化したフィルムがきれたり、とんだりしてブーイングが起る場末の映画館の想い出は郷愁にみちた体験であるばかりなのだろう。

ヴィデオ機器に付いている、巻き戻し、早送り、ストップ・モーション、コマ送り、スロー・モーションなどの機能を、一度でも作品に対して行使しなかった者がいるだろうか。

それらのものがフィルムのつくり手においては重要な文体の要素だったとしても。

つまり、それらの勝手な行使が作品への侵犯であり、映画作家への侮辱ですらあったとしても。

ヴィデオ鑑賞者の淫靡な特権は手放すことができない。リモコンのボタン操作のみで一つの作品の構成時間を好きなように配列し直せるのだから。

作品の自律的な構成は全くのところつくり手の専制から離れるのである。

ある者は好きな場面だけを繰り返し繰り返し繰り返し観ることができる。レーザーディスクなら場面から場面への飛躍はもっと簡単だし、自然の用法となるだろう。ある者は感動の場面だけを永遠にストップ・モーションで観ていることができるし、それをコピー印刷することも可能になってきているのだ。ある者はコマ落しやリールバックで作品の影に隠れていた意外な部分を覗き込むことができるという発見にすっかり魅せられてしまうかもしれない。

要するにこういうことだ。

作品の自律性はヴィデオという形態をとる限り、作家の側には保証されない。と認めるだけでは充分ではない。のみならず一人の不特定な私的な観客によって作品が外側からつくり変えられる事態が普通となる。

作品とはこの場合、最低の局面において、鑑賞者に与えられた構成のための素材でしかないともいいうる。作品の自律的時間は受け手によって解体され再構成される。

ヴィデオを観ながら別の音楽を聴くことはいつでも可能だ。つまり映画作品用の音楽を自分なりに私的にアレンジすることができるということだ。これはすでに、作品の私的なコーディネイト、要するに一つの作品を素材にしてそれを解体し、別の、全く別の、個人用の、プライヴェイト・フィルムを再構成しているという局面にあるとも想えるのだ。

鑑賞がこうしてある種の〈創造性〉を帯びるということは結構なことなのだろうか。

いずれにしてもこうした局面は、新らたな資本戦略のターゲットにはなるだろう。ダイナミックで個性的なCD・ヴィデオの臨場体験、とかいって……。それを予測することは暗澹とした気持ちにさせる。

わたしはこうした局面の積極性など何ら想像することもできない。全く逆である。少なくとも観るとはその作品との格闘である以上、それを受け手の恣意で解除できるとは、単に観客が作品の時間と交感する根気を最初からもたないで済むということである。創造性や再構成の意志とほど遠いからこそ、ヴィデオ鑑賞者は、作品をバラバラにしてしまう自由を行使することがままあるのである。

映画館であればそこからとび出せばいいのだが、観るに耐えない作品を前にしたヴィデオ観客は、停止ボタンを押すだけでは飽き足らない。それを早送りにし、また巻き戻し、と気ままに遊び始める。そしてやがては、観るに耐えない作品は、どのようにしても観るに耐えない作品だと気付くのかもしれない。

こうした遊びは習慣化する。好みに合わない作品は遊びの素材と化すだろう。作品と付き合うのは鑑賞者の主体の緊張なのだが、ヴィデオという形式は、容易にそれを弛緩させてしまうのである。

娼婦を買いに出かけるという行為は、今では、レンタルのダッチワイフをもち帰ってきて弄ぶ自由に変質したのかもしれない。

映画は映画でなくなりつつある。

ある映画を劇場で観ることとヴィデオで観ることとは、本質的に別の体験なのだろうか。

然り、全く別の体験なのだ。と断言しうる。

だが証明はむずかしい。逆に、ある映画を劇場で観てもヴィデオで観ても、大ざっぱにいえば、あまり変わらないことは体験的にしばしば起りうるのである。例えば、ロング・ショットの鮮明さなどを最初からあきらめてかかるとするなら、であるが。

証明はむずかしい。

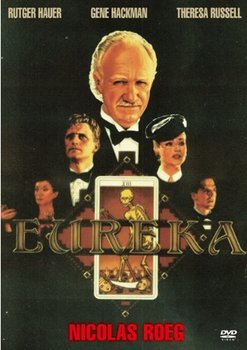

それにまた、別の例もある。ニコラス・ローグの『錆びた黄金』のように未公開作がヴィデオでリリースされるケース。こうしたものは選択の余地はない。

ある映画をヴィデオで観ることによって、しかし、劇場の臨場感を想像力的に再構成することはできない。こうした体験の落差は歴然としたものがある。

だがそれだけでは、映画とヴィデオが明らかに別のジャンルに属するものだと証明するに充分ではない。こうした議論は長々しくやればやるほど不毛なのかもしれない。

つづく

OT〈オガワ・トオル〉裏目よみ批評〈オルガニズム〉の神秘 [AtBL再録2]

幸福な政治的人間はみな似通った顔付きをしているが、不幸な政治的人間はみな際立って個性的な不平面をしているものだ。あまつさえその不平面を互いに詮索しあうことによっても独自の個性を示したがるものである。

小川徹〈OT〉伝説の一つに、労働運動において不如意になって映画批評に転じた、というものがある。現実的にはかなりありふれた事例だと思えるし、おまけに、これは、裏目よみ批評の元祖が自身の方法によって読まれたようで面白くもある。政治とは運命であるという受感それ自体には幸福も不幸もない。これを受ける局面だけが個人をどちらかに分岐する。

幸福な政治的人間は金輪際、幸福なままにその生を全うすることができる。三島由紀夫という複雑な症例がその軌跡を雄弁に語っているように――。

完結しうる生とは充分に能弁であり、自らを語りきることができるだろうが、運命感に捉われることはほとんどあるま

い。いずれにせよOTは政治とは運命であると直接には数回、間接にはいたるところで表明している。

そこを前提として始まる批評とはあらかじめ完成への途をたちきられているだろう。批評とはもともと悪迷路だが、幸福な完結という選択もあるのだということを否定しうるだけの豊饒な方法たりうることは困難なのである。

一九六四年三月、新日本文学会十一回大会、日共による党員文学者の除名に始まる党内闘争は、文学団体内の抗争にもちこされ、戦後文学史のエポックを画した。

斎藤竜鳳は、ここにおいての本多秋五の高名な演説にふれ、その《声涙ともにくだるといった長口舌》(花田清輝)を裏目よみに批判したOTの方法に感服したあと、自分ははずかしながら《もらい泣きする佐多稲子さんばかり、いまでもきれいだ、若い時はもっときれいだったろうに、と見とれていた》と「告白」している。

竜鳳あえてシャイに演じているが、先行世代文学者の内部ゲバルトを傍観することにおいて、OTも竜鳳も際立って不幸な政治人間である。

戦後批評史の六〇年代は、このコンビの残した仕事のために重要な数頁をさくべきであるように思える。福田恒存は『日本共産党礼讃』を書いて、党の政治が文学主義によって禍いされていた以上、〈党は無謬である〉といったような野次をいれ、それをまた磯田光一ごときの不幸なふりをしただけの、悪意に自足した政策評論の書き手が、「戦後のもっとも優れた共産党論だ」と見当外れにもちあげた。

ところで左翼文学の泣き所を〈礼讃〉

することに卓抜たるレトリックを磨く御本尊のアキレス腱についてはOTが痛烈な攻撃を草している。劇団文学座の分裂さわぎにおいて恒存が発表した声明文を批判しつくした一文「インテリが行動するとき」(『亡国の理想』所収)である。これを虚心に読むのなら、磯田などの幸福さは瞭然なのである。

それはともかく、わたしはうかつにも、この一文が、福田の『党礼讃』の岡目八目の毒素に対する逐語的な反批判であると、ずっと思い込んでいた。じっさいは、恒存批判、新日文大会での本多発言、福田の『党礼讃』の順序であるのだが、逆に因果付けてしまうほどに、見事な足の払い方だったのである。

本多が福田を《ともに天を戴かず》と論難したのは有名なことだったにしろ、両者を同一の位相で否定する政治批評の選択も後代のものであった。

――これがOTの流儀である。

一九八九年冬は、わたしにとって、ドゥシャン・マカヴェイエフの三作、『WR:オルガニズムの神秘』『スウィート・ムービー』『モンテネグロ』、を観た時期としてのみ記憶されるだろう。とりわけ『スウィート・ムービー』は、苦い、しかし豊かな、重苦しい衝撃を与えてきて、しばらく映画館の闇から立ち上がることができなかった。六八年の革命を。「性と政治」から圧倒的に総括するフィルム。

あの時代の錯乱と解放と迷蒙を未来の希望に向かって投げ出した映画。舳先にマルクスの巨大な顔を彫り付けたサバイバル号の女船長。彼女は性の誘惑者であり残忍な処刑人だ。戦艦ポチョムキンから来た水兵と交わり、共に革命歌を唱い、最後には砂糖のべッドの上で刺殺する。訪れた子供たちをも、お菓子と自分の裸体で誘惑し、次々と殺し、ビニール袋につめてしまう。

一方、もう一人のヒロイン、ミス・ワールドは成金の金粉を塗ったペニスに襲われることから始まる性の受難を漂流する。受難の完成は、銀河コミューンの食と性と排泄の一大パーティに巻きこまれることだった。

オットー・ミュールとかれの一党によるマテリアル・ハプニングもまた「あの時代」の神話の一つだったが、かれらがここに復活してくるのだ。食物や大小便やペンキや動物の血を全身に浴びるパフォーマンスが予定されていたのかもしれない。幸いにして、ミス・ワールドは『スウィート・ムービー』のタイトルそのまま、チョコレートを全身にかぶってみせてくれた。そして挿入されるカチンの森の虐殺のフィルム(ソ連兵によって殺されたポ士フンド人をナチスドイツが発掘し記録に残した)。

性と暴力、革命と同志討ちは、一つの映画の中でこの上なく高まった。軟弱な感性には耐ええない震撼だった。

われわれは『戦艦ポチョムキン』を観たその日に、あの映画史上に残るオデッサの虐殺のシーンが、社会主義中国の天安門において数倍の規模をもって実行されることを「目撃」しなければならない時代に生きている。 虐殺を希望に、蒙昧を光明に置き換えることのできる映画作家をもつことはせめてもの僥倖ではなかろうか。

OTは自分の映画批評は軍隊内で明確に第一声を放ったと回想している。経理部見習士官として十代の兵士たちを引率し映画見物をしたあと訓示を与えたというのがそれである。

充分に逆説的で、鬱屈し、不幸な出立だった、といえる。ネガティヴな形でしか出立を語れない(そのような欲求が生ずる)ことは了解しうる。書き手の「告白」を信じるとしての話だが。

戦後は望まない形でやってきた。「終戦」は内地勤務の下士官にとって失業で

しかなかった。『大きな肉体と小さな精神』いうまでもなくOTの第一作であるが、ローマ字で書いてみたまえ、これも、OTである。初出は大島渚を心底、閉口させたといわれるかれの作品評のタイトルだった。

戦後への不同意の基本的な姿勢はすべてここに語られている。――日本人民は真の政治的苦悩を負ったか、戦争も敗戦も天皇の名のもとにおけるものであり、人民に責任を自覚させるようなものではなかった。その故に、戦時下は本当の抵抗者を生まなかったし、大衆は不定型な信じ難い存在として温存された。 転向を論難する者は一つの特権に依っているだけであり、その特権に盲目である限り、見事な反戦映画が同時に猛烈な国策映画でもあるという事実を看破する政治的成熟から遠いのである。

当時の戦後民主主義の主流とは明らかに異質であり、むしろ排除された潮流である。ここにOTの第一の孤独があった。近い位相にあるものは吉本隆明の初期の仕事――文学者の戦争責任論、転向論、民主主義文学陣営批判――だけだったと思える。吉本の強味(というか通俗性)は、『近代文学』派を否定的媒介として『新日本文学』派を撃つというコンテキストを明確にしていたこと、そして敵を花田清輝という個性に特定したことにあった。

吉本は戦中派のルサンチマンに陶酔的に自己同一化することができたし、そこから概念を抽象語に実体化する糞力も兼備していた。かかる「主要打撃論」が戦後史のなかでいかに酸鼻な転落過程をもったかはまた別の事柄である。

OTにとってはルサンチマンの自己解

放などは恥ずかしくてとれない作法だったろう。敗戦によってつくりだされた不幸は自己に対するアモルフな困惑と孤独だった。 自己の正体を明かすことができない。何より正体そのものがつかめない。告白とはそもそも演戯ではなかろうか。「小さな精神」の小ささ(自分のものであれ他人のものであれ)への徹底的なこだわり、それを他人の映画を論じることにおいて並べ立ててゆくこと、そうした戦術をとらざるをえなかった。

方法は迂遠であり、何より映画批評という狭い窓口しかもっていない。市川崑を論じ、原作の借物の思想を自分の中で熟成したと指摘し、それを理解することのない批評にかこまれたかれの困惑の表情に注意を向けるとき、OTは借物によって自分の思想の成熟を語らざるをえない自身の術策の孤独を訴えていたのではないか。

ここにOTの第二の方法的孤立があった。怨念を概念操作に上昇化させる論文が「普遍化」し、映画時評に断片化された真実がその形式ゆえに後代への接続手段を喪う。これは一つの逆説であるだろう。

自画像の描き方。赤狩り時代のアメリカ映画を解析するOTの文体はまさに独壇場である。これほどまでにも、裏切りと転向と洗脳の個的な局面にこだわり、その積極面をえぐり出すことのできる才能への讃辞(もしくは当惑)が、一つにはOT伝説の形成だったと思える。

言葉のゆるい意味でOTがモラリストであるとすれば、その真意は、伝達の受け手を正当にもたなかったのである。――《フロイドをしのぐといわれる鬼才小川徹の現実的イマジネーション批評》。これではまるでE.T.ではないか?

もともと映画批評の欲求とは映画を前にしたとめどない饒舌が基本にあるものだろう。といって欲求の自然性を解放しうる者が素朴に優れた映画批評の書き手になりうるわけではない。

たしかに裏目よみ批評とはこうした自然性をいったんは自己抑圧してみる術策なのである。この方法の文学的出自はほぼ特定できる。清輝の「群論」と三島の『仮面の告白』である。《魂は関係それ自身になり、肉体は物それ自身になり、心臓は犬にくれてやった私》――この花田の有名な表白は、やがて、「大きな肉体と小さな精神」といいかえられるに致ったのだ。

モノ化した「自我」が映画によってゆっくり反応してくること、正体不明の自己と不完全芸術である映画が交感し言葉となって外化すること、それがOTの批評のメカニズムである。清輝の「映画的思考」の具体的な実践者はOTに他ならない。

そして明らかにこれは「自我」にとっては「仮面の告白」いがいではなく、孤独に向かいあう不幸な余白は埋めきれないのである。いくら自然に語ってもそうであるしかない。

私の知る限り、OTの仕事は戦後批評史の中に正当に位置付けられてはいない。脈絡が示されたことがないので余分にわかりにくいという事態は生ずる。

八つ当たりめくがこれは、鶴見俊輔あたりが戦後思想史の見取り図をつくるさいにネグレクトした責任があるように思える。少なくとも政治的未成熟の反省から出発する点でOTは、『近代文学』派の延長上にあったし、かれらに戦後思想のベースセッターをみた鶴見にはその系統を丹念に跡付けてみせる責務があったのではないか。鶴見の吉本への世代的共感に較べるとこの欠落は、後代の眼からは、奇妙に映る。

ここでもOTの不幸さは際立っていたというべきか。やがて七〇年が来た。

三島と竜鳳が死んだ。極めて図式的にいう倨傲を許してもらえば、それによって、OTは政治批評の両翼を失ったのである。

『三島由紀夫氏へのぼくらの仁義』(一九七一年二月)、『竜鳳さんの赤裸な生涯』(一九七一年六月)は、その意味で『映画芸術』の記念碑だった。

わたしの覚束ない記憶ではそれ以降、佐藤重臣の『映画評論』松田政男らの『映画批評』との三派鼎立の時代が続いたのであり、中でも『映芸』は松田修のような得体の知れない国文学者からさえウサンクサゲにいわれていたほどに好みに合致し、とりわけOTを性映画の裏目よみの達人としての側面においてわたしは恩恵を引き出してきたようなのである。

『映画芸術』358号 1989年9月

一九八八年度ベストテン&ワーストテン [AtBL再録2]

一九八八年度ベストテン&ワーストテン

どこへ行く文革下放体験 〈外国映画ベストテン〉

①良き戦い-スペイン戦争のエイブラハム・リンカン旅団(ノエル・ブルックナー、メアリー・ドアー、サム・シリス)

②紅いコーリャン(張芸謀)

③メイトワン(ジョン・セイルズ)

④天山回廊(ツィー・シャオミン)

⑤秋天的童話(メイベル・チャン)

⑥恐怖分子(楊徳昌)

⑦マニラ 光る爪(リノ・ブロッカ)

⑧錆びた黄金(ニコラス・ローグ)

⑨晩鐘(呉子牛)

⑩ビッグバッドママ2(ロジャー・コーマン)

〈ワースト〉

①フルメタルジャケット(スタンリー・キューブリック)

②グッドモーニング・ベトナム(バリー・レヴィンソン)

③ラスト・エンペラー(ベルナルド・ベルトリッチ)

『良き戦い〈グッド・ファイト〉』は「20世紀のドキュメンタリー、パートⅢ」で見た。近来まれな勇気を与えられる映画である。わたしは不明にも、これを見て初めてアメリカ合衆国の左翼に信頼と尊敬の念をもった次第である。かれらはリンカーン旅団の復員兵士ではない。死ぬまで現役の戦線に立っている兵士なのだ。

先日、F氏と会ったさい、この映画の話をしていたところ、氏は国際旅団解散五十周年記念集会に参加した旅団兵士とバルセロナで出会った感動を語り、そこで話ががぜんスウィングしてしまったことだった。何度でも何度でもみたい映画である。

『紅いコーリャン』は八九年度公開になるが、話題にひかれて試写会でみてしまったので、ここに入れてしまう。圧倒的なパワーの映像美、と感心する他ない。これだけ原色の赤に目をやきつけられては、当分、レッド・チャイナの悪口をいう気にはなれないでしょうな。気になるのはこのパワーの行方。第五世代に共通の文革下放体験、そして映像表現がやがてどういう思想に求心してゆくか、若干、怖れと危惧を感じないわけでもないのだ。

『メイトワン』と『天山回廊』に関しては、いうまでもないだろう。ステキだ。

『秋天的童話』もまた一種のポスト文革映画だろう。第一作『非法移民』から三部作をつくるとのこと。だから当該作は番外篇のようだ。チョウ・ユンファのコメディ演技がよくはまっている。「アジア映画の新しい波」でみた。次も同じ。

『恐怖分子』は台湾にもクロサワがいると思った。もちろん「清」のほうだ。

『マニラ 光る爪』は山形県大蔵村でのフィリピン映画祭でみた。十一本のうち一等わかりやすい、というか問題意識をうけとめやすい作品だったと感じた。都会に出てきた若者たちの無残な崩壊が何よりも切実なテーマであるという現実にうたれる。

『錆びた黄金』は未公開作のヴィデオ。映画館に足を運ぶかわりにレンタル屋に通いつめるアリバイになる一本。

『晩鐘』は、「中国映画祭88」の六本から選んだ。旧日本車に対する少しばかり幻想的な視点をもつことで『紅いコーリャン』に共通する。どちらにしたって日本人にとっては愉快な映像ではない。不快な脂汗につつまれずにはみることができない。

集団自決を約した一小隊が『荒城の月』を合唱するシーンは忘れがたく哀切であり、そうしたリアリティの希薄をいういぜんに、歴史の重みをつきつけられてしまい、息苦しく見続けねばならなかった。

『ビッグバッドママ2』はひいきのおまけ。むしろほとんど『ビッグバッド・グランマ』だったな。

ワーストが三つしかなく不満だが、我慢しよう。

みたことを治したい! 〈日本映画ベストテン〉

①追悼のざわめき

〈ワースト〉 ①追悼のざわめき

『追悼のざわめき』一本にて、ベストとワーストにあてる。

理由その一は、この作品じたいに発している。この映画をみた感想を一言でいえば、およそおぞましさの限界をはるかに越えているということだ。二度とみたくはないし、それ以上に、みたことの記憶を消し去ってしまいたい感情にすらとらわれる。

と同時に、多くの部分の稚拙さを残しながら、これほどの質量をたくわえた日本映画に他には出会わなかったことも確かなのだ。

理由その二は、かなり積極的に日本映画を量的にみていないのである。引導を渡す、というほど大それてはいない。けれどもそのうち、極めて自然に、一本もみないですます結果に終る、という時期がくるような予感がある。

「映画芸術」357号、1989年3月

六月の華はまだ輝いているか 裏目よみ『アウトサイダー野球団』 [AtBL再録2]

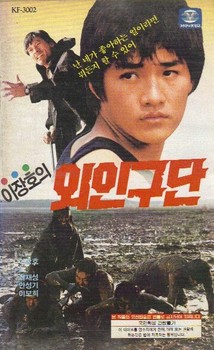

十二月五日深夜、10ch、李長鎬〈イ・チャンホ〉監督『アウトサイダー野球団』(未公開 後に、この作品は『外人球団』として一般公開された。ヴィデオ化もされている)が放映された。

感ずるところあって、以下は同映画への試論である。

わたしはこれを十二月十六日深夜、韓国大統領選挙の開票速報を横目でみながら書き始めている。十六年ぶりの直接選挙による代表者選出は、盧泰愚候補の優位を伝えている。

三金プラス合計してもノ・テウが多い。トリプル・スコアが最初に出てしまっている。隣国の政治情勢の隔絶に息をのむはかないが、予想されていた通り、チョン・ドアホウがノウ・テンキにすげ替わるだけの現実を前にして心は暗くなるばかりである。

冷戦構造の最前線という戦略的要請に一貫して規制される政治とNICs資本主義の「奇跡」の高度経済成長とにきりもみされるように、この国は、現在、「民主か独裁か」の択一を自らに迫って、結果がこれなのか。

『アウトサイダー野球団』は人気コミックスの映画化であるという。はみだし者ばかり集めた野球チームが奇跡の五十連勝を闘い抜くというよくあるパターンの筋書き。ここに一人の女をめぐる宿命のライバルの対決、とくるから常套パターンは更に上のせされるわけである。それにしてもこうした全くの定型通俗ドラマの基調からは想像しがたいほど暗い映画に仕上っている。まさに李長鎬映画独特のひきずりこまれるような暗鬱さなのである。

ヒロインはおなじみの李甫姫〈イ・ボヒ〉。彼女をめぐって強打者のサードと天才ピッチャーとの対決があるのだが、ピッチャーは敗れ、肩をこわし引退にまで追い込まれる。必敗者ヘソンがヒロインと結ばれるという図式が次に用意されている。

しかしこれでは話が直ぐに終ってしまうので、ここに狂信的な監督という役柄が登場してこねばならない。これもおなじみの安聖基〈アン・ソンギ〉。全くキャラクターがずれていて気の毒な演技であるが。かれは勝利におごる人気打者ドンタクを殴打して強豪球団を追われる。そしてはみだしプレーヤーばかりを集め、山にこもって、すさまじい特訓を開始することになるのだ。

ヒロインと新生活を始めようとしていた引退投手ヘソンも狂気のターゲットとなって、この列に加わる。かれを探し出した監督、「まだ目が死んでおらぬ」と宣告する。そしてかれらがささやかに始めようとしていた夜泣きソバ屋の屋台を杖でもって叩き壊してしまうのだ。

どうもここでは、気狂いぶりが徹底しておらずはなはだ迫力に欠けているが、ともかくいったんはかれらの純愛は引き裂かれるというドラマ進行になる。強いチームをつくる目的のためにのみ執念を燃やす狂気の男に殉じねばならないのだ。

「手紙を書いて」という女の願いも空しい。なぜなら深山にこもった特訓チームに、監督は、一年以上にわたって外界との接触を許さなかったのだから。別離の哀愁、訴えるまなざし、それらはひたすら暗く迫ってくる。きわめてご都合主義的なパターンの反復にはおさまりきらない情念がこぼれてくるのである。

特訓の内容にいたってば、およそ野球とは結びつかないような原始的な肉体鍛練と精神克己の連続で、いかにもコミックスの世界。はみだし者とは、片腕、混血、短躯、肩をこわした投手、コンプレックスから抜けられない大男など、これも映画のキャラクターにはなりにくい。それはともかく……一年半の特訓の時期が流れる。

ヒロインはドンタクの求愛を斥けることができず、ついにかれの妻となってしまう。これが一方の歳月。純愛が再び燃え上がるのはそれからである。今度は人妻に対して。

アウトサイダー野球団は戻ってくる。勝つために。勝つためだけに。

いったい山奥で石ころや草むらや川原を相手にマゾヒストのように修行していたかれらが野球の技術を向上させることができたのかどうか問うのは野暮だろう。超人パワーを身につけたのだ。

かれらはひたすら勝ってゆく。ヘソンは立派な打者となり、一塁手である。宿命の対決は今度は、打者対打者として行なわれることになる。二人共に相手のポジションめがけてサードヘ、ファーストヘと打球を集中させるのだ。勝敗はつづめていえば、二人の対決ドラマに「変換」される。アウトサイダー球団の奇跡の進撃は最終的には優勝球団打倒にあった。その目標の焦点が二人の対決になってくる。

奇跡の連続勝利は結局は球団を大衆から離反させてしまった。そうしたところで二球団は最終決戦にのぞむ。ここでヘソンの純愛は試練にさらされる。純愛がスポーツ根性を凌駕する。愛する人のために勝つ、という単純な立場はかれにはない。むしろ愛のためには勝負を捨ててもいいと考え始める。

ぼくはきみの望むことなら何でもする、というのがかれの原理だった。かつて野球を捨てたように。鬼監督にひきずられ、またかけがえのない歳月を失ってしまったが、この勝負への執着をいつでも捨てられる。勝つか負けるかそれはもはやかれにとって全く関係がない。

勝敗だけが問題である局面においてそれを捨てる。それがかれの選択である。

当然のことながら場面はこうなる。

一打逆転のピンチ。むかえるは宿命のライバル。なんとしても打ちとらねば勝ちはない。相手はむろんファーストヘ強烈な狙い打ち。ヘソンはその瞬間、グラヴを捨て、何か視えないものにむかって全身をダッシュさせる。その顔面を無慈悲に打球がとらえる。昏倒しながらかれは打球を拾い、つかんで放さない。放うれない球によってチームの敗けは確定する。

負けるとは何か

速報は相変わらず、ノ・テウの優勢を伝えてくる。

この映画で最も精彩のないのは安聖基であるだろう。李甫姫も二人の男の間を揺れ動く人形のような役でありあまり良いとはいえないが、もともとクサイ芝居の形が似合うのでこれで充分というところか。

鬼監督は最も勝敗の影響圈から遠い人間である。

かれの役割りは勝つことだけによって意味のあるものだが、生きている世界は勝敗など超越したレベルに在る。勝ったからといって狂気がしずまるものではない。逆に敗ければかれの妄執の継続につながるから、それは望ましいものでむしろあるかもしれない。勝っても負けてもかれの得るものは同様に空しい。ただ外面的に執着せざるをえない役割りに縛られているだけなのだ。

安聖基の演技の質もあるだろうが、この役柄のコミカルな気狂いぶりが全く伝わってこないのだ。『ディープ・ブルー・ナイト』でかれは、グレゴリー・ペックを名のる在米韓国人を演じたけれど、この映画では白〈ペク〉氏の出来そこないを、つまり『白鯨』のエイハブ役のペックの出来そこないのパロディを演じただけである。

杖で打ちかかる片足不具の怪人。これは生ま身で演じるには困難で、計算が必要なコミックのキャラクターである。敗れて、スタジアムの階段を登り、その頂点でくずおれる監督をとらえる逆光の仰角のショットは、NICs資本主義の黄昏をシンボライズしていたのかどうか知らない。

韓国はどこへいくのか。

NICsは世界資本主義システムの危機の表現であるよりもむしろ、それ自体としての危機を成立させているように思う。わたしの受感は全く理論的なかけらも含んでいないから、『奇跡と幻影』というフランス人のNICs論に対して格別の異論があるわけではない。

漢江の奇蹟と呼ばれたものが、国際競争力においてあるいは日本資本主義を抜くものなのか、それとも全く脆弱な基盤しかもたないものなのか、という技術的な議論にも大して興味をもてない。ただこの新興資本主義が最も鋭くアジアの近代化、それも遅れてきた近代化の表現であることは痛苦をもって認めざるをえないだろう。

近代史の、近代化レースの勝ち残り史の、改編しようのない軌跡はそのことの認識を迫ることだろう。この国は早く、かの国は遅れたのである。そしてとりもなおさず韓国の高度成長は、軍政のもとにその独裁のもとに実現されてしまったという歴史によって、最も顕わに冷戦構造の一貫した突出的表現になっているのである。

まさに前線あってのこの列島の後方兵姑基地が許されたのだし、そうした静的構図としての運命共同体だったのであり、今もあるわけだ。

なかの・しげはるが唱ったように《日本プロレタリアートの後だて前だて》だ。弾よけだ。われわれはそして高度成長の果ての腐乱した荒廃を生きている。NICsもいずれこの荒廃を辿らざるをえないだろうし、それはそんなに未来のことではあるまい。先送りにされた破局について語ることは倒錯なのかもしれない。

しかしながら政治局面での三派鼎立はおよそ不愉快な記憶を呼びさまさずにはおかなかった。李承晩の独裁は、呂運亨、金九を連続して暗殺することによって成立した。金大中の指導者としての政治的復権はもはや不可能なのかもしれない。投票前夜まで詰められていたという候補一本化のための調整の失敗は何を告げているのだろうか。速報はすでにいくらか、結果が判明したあとの分析の論調を帯びてきている。

光州の殺人鬼の片割れ、民服を着て変装した軍国主義の権化を、直接選挙によって選択してしまった国はどこへいくのか。国民はこぞって安定を願ったのだろうか。政状不安、野党候補分裂の政治責任はどこに帰せられるのか。また再びの軍政による新らたな政治報復はあるのだろうか。

また労働運動は何に向うのだろうか。日本の高度成長下労働運動が利権の分け前に群って未来を失った負債の教訓は、いくらかは生かされるのだろうか。

「六月の革命」のこれは総括であるのか。と問うことは間違っているだろう。勝ち負けは問題でなかったということはできよう。

ボクハキミノノゾムコトナラナンデモスル。

市民革命よ。

純愛はすべてを凌駕する。そしてそんなものはあったか。

勝つことが目的であったのではない。そのようにいうことはできる。勝負を捨てること。

民主か独裁か。またしても択一は鼎立を結果して終った。朝鮮近代史のこれは大いなるニヒリズムなのか。

勝つことは問題ではない。

六月の盧泰愚の「民主化宣言」は、軍政の側の屈服の証しともみられた。一説に、催涙弾を撃ち尽してしまったかれらは妥協の途をとらざるをえなかった、とされるように。

だがそれは注意深く演出された政権委譲のデモンストレーションにほかならなかった。アメリカの共同シナリオによる巧妙な政治演出にほかならなかった。『アウトサイダー野球団』のヒーローは、打球を顔に受けた結果、盲目になって、ヒロインの最終的な愛を得る。かれを襲う打球は、六月の催涙弾の雨であるかのように――。

「六月革命」以前に作られたこの作品に、大統領直接選挙への姿勢をよみとることは横暴であるだろう。しかし、勝ち負けは問題でないことを高らかに歌いあげるこの作品の中にすでにある種の啓示をよみとることは正当である。

映画に底流するエネルギーはそれを可能にしている。然り。

われわれは幾度でも敗ける。敗ける用意はしている。それが答えである。

……

暁闇。

明け方、すでに大勢は確定されていた。十七日早朝、ノウ・テンキが当確だという。

「映画芸術」356号、1988年3月

一九八七年度ベストテン&ワーストテン [AtBL再録2]

ワースト四つ気分よし! 〈外国映画ベストテン〉

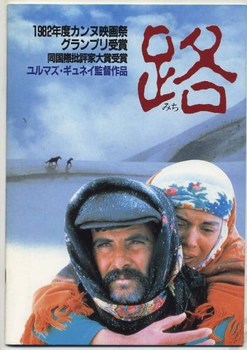

①群れ(ユルマズ・ギュネイ)

②男たちの挽歌(ジョン・ウー)

③敵(ギュネイ)

④エンゼル・ハート(アラン・パーカー)

⑤大閲兵(陳凱歌)

⑥サルバドル(オリバー・ストーン)

⑦ハンバーガー・ヒル(ジョン・アービン)

⑧ルード・ボーイ(ジャック・ハザン)

⑨アラモベイ(ルイ・マル)

⑩ダブルボーダー(ウォルター・ヒル)

〈ワースト〉

①ローザ・ルクセンブルグ(マルガレーテ・フォン・トロッタ)

②プラトーン(オリバー・ストーン)

③アンタッチャブル(ブライアン・デ・パーマ)

④友よ風に抱かれて(フランシス・コッポラ)

『ダブルボーダー』は、監督ウォルター・ヒルが『ワイルドバンチ』にオマージュを捧げ、脚本ジョン・ミリアスがメキシコ国境に舞台を移した『地獄の黙示録』リメイクをつくったダブル・ボーナスの凡作。ゲッソリ肉のそげ落ちた二ック・ノルティだけがいい。

『アラモベイ』はヴィム・ヴェンダースがいった「最後のアメリカ映画」の類いだろう。テキサスの漁民とヴェトナム移民の抗争に材をとった。エイミー・マディガンもエド・ハリスも健闘している。ライ・クーダーの音楽が全く『パリ、テキサス』のデジャ・ヴをもたらしてきた。ルイ・マルも『アトランティック・シティ』よりはアメリカの果ての果てに肉迫している。

『ルード・ボーイ』は素敵だった。ひたすら元気を喪失させるロック映画。

『ハンバーガー・ヒル』は一種の進駐軍映画だろう。現住民と交差する日常が描かれる前半に価値がある。後半の泥沼の戦闘部分は冗長でリアリティを失い、『キャッチ22』的不条理に異化するでもなく、効果を誤った。

『サルバドル』はオリバー・ストーンがとんでもない好戦主義者であることを証明している。立派だと讃めているのだ。暴力肯定が自然に発露するままにまかせるのがよい。なまじそれを「ヴェトナム戦争汚かったですね」の良識で自己抑圧した反戦映画を観させられては迷惑だ。それと、北アメリカー中央アメリカー南アメリカが地続きであることを明瞭に教えてくれる冒頭の場面に感心した。

『大閲兵』は大作である。ビッグである。大きさは信じられる。

『エンゼル・ハート』はまたしてもミッキー・ローク・スペシャル。原作のなにやら怪しげにオカルティックな一人四役のトリック構成を肉体化したエロティックな存在感は最高。

『敵』『群れ』はギュネイ映画の見残し。ベストが『エレジー』であり、『群れ』『希望』『敵』『路』と続くだろう。

『男たちの挽歌』は少々ヒイキ票である。平岡正明の香港映画論に異をかまえる意図はないが、NICs映画は、フィルム・ノワール風が一等好みにあう。アラン・ドロン・スタイルで二挺拳銃を撃ちまくる復讐劇の構図はアジアのNICsの「幻影〈ミラクル〉と奇跡〈ミラージュ〉」に深くかかわっているようだった。

ワーストを四つも選んでしまって気分がいい。注釈の必要はないだろう。

映像マゾヒスト原一男 〈日本映画ベストテン〉

①1000年刻みの日時計(小川紳介)

②ゆきゆきて神軍(原一男)

毎年同じことを感じるようになったので、毎年同じことを書くことにしようかと思う。

今年は中国映画を八本観たから、日本映画は八本観る必要はないと思った。必要はないけれどもそれ以上ほまちがいなく観てしまったことである。後悔している。

ベストにしろワーストにしろ十本はとても選出できない。多すぎる。そこまで熱くなれないのだ。

例えば『映画女優』は森光子が「ワテは貧乏がイヤや」と嘆くシーンで、『極道の妻たち』は岩下志麻が「サツが来る前にフケるんや」と叫ぶシーンで、各々その関西弁のあまりに日常離れした品の悪さ・セリフの仕込みの下品さに心屈して、そのまま映画館を飛び出してしまったので、むろんそこに到るまで鑑賞の耐えがたさがバニシンング・ポイントに達してしまったからであるにしても、当の作品をワーストと指定しきるまでの判断材料を手にしているとはいいがたい。

そしてたとえ終りまで見終ったとしてもその判断が確固となるかどうかは保障しがたいという感じだ。

ことほどさように日本映画一般の現在に対するわたしの対処は冷たい疎遠なものになっている。よほどの義理でもなければ沢山の本数に時間をさくのは不可能だろう。

原田真人の『さらば愛しき人よ』は好みであるが、これとても海辺の小屋を歩く石原真理子が、このセリフだけはいわないで欲しいと秘かに願ったまさしくその通りの「アトランティック・シティみたい」とモノローグするところで、あやうく席を立ってしまいかけるほどうんざりした。こうした疎遠は長い間の蓄積であるのだろう。ここで立ち止まってそれを分析してみても致し方あるまい。

単純に日本映画よこれでいいのかと言挙げるそれ自体としてのマナリズムに加担する気もさらさらない。それも一種の熱気であるだろうから。こちらの感性の振幅が確実に鈍磨してきたと認めるほうがよほどに事態は明確になるだろうが。

圧倒的に二本選べば充分である。本年は。

基本的に、奥崎謙三は、かつての上官を自宅に襲って射殺するという「最後の決起」をドキュメンタリー・フィルムに撮らせることに計画の主眼を置いていたのだろう。映画の面白さとかいう反応の前にこのことだけは腹に入れておいたほうがいい。

かれは非常に即物的にカメラに対して自分の共犯者であることを要求した。これは少し前の「運動の映画」にとっては重たいアポリアであったはずのものだが、もとより神軍平等兵は難問に立ちすくむタイプの人ではない。かれは生き残りの戦友を訪ね罵倒し蹴り倒すという個的闘争のヒーローを演じ、「カメラさん、おアップ頂だい」と見栄をきることに、最終的なドキュメンタリー理解を置いていた。

「運動の映画」の極北を歩む小川紳介の到達と、こうした奥崎に連帯する快楽をもった映像マゾヒスト原一男の所産とが、陽と陰に対称化をされるかのような逸脱した狂気をもつことは偶然ではあるまい。やっとこの二本のみが、日本映画一般の現在から抜き出えたのである。

大人たちをよろしく [AtBL再録2]

N 最近は、アル中探偵マット・スカダーのシリーズに凝っておるそうですが、『800万の死にざま』はいかがでした。

R だめですね。パチーノもどきのアンちゃん(アンディ・ガルシア)が、ファキン・ファック・ユーを連発してとまらなくなるところだけが良かったです。

N それなら『レポ・マン』のハリー・ディーン・スタントンが「てめえが共産主義野郎〈ファッキン・コミー〉なら車から降りろ」と毒付く場面のほうが上でしょう。

R しかしどうしてアル中探偵の話が、ハル・アシュビー(脚本はオリバー・ストーン)の手にかかると「余はいかにしてアル中から自立更生の途をかちとったか」のキャンペーン映画になるのですかね。ジェフ・ブリッジスのスカダーは健康そのもののアホ面をして、アル中自主治療協会(AA)の集会に出ては、飲まなかった何十日について演説するではありませんか。原作のスカダーは集会で喋ることは全然なく、結末に初めてスピーチに立ったとき、俺はアル中だ、救済を求めている、といってさめざめと泣き出すのですよ。これは心を打つ結末です。映画は正反対の歪曲じゃありませんか。全くハル・アシュビーというオッサンは何をつくらせてもムカムカさせる野郎〈ファッキン・コミー〉ですな。

N ローレンス・ブロックの原作の間伸びした退屈さをかりこんだぶんだけ、スピード感のある小品に仕上った印象ですがね。

R 「800万の飲みざま」が消えてしまった教訓映画ではありませんか。

N 教訓映画といえば『少年犯』。上海少年鑑別所にカメラをもちこみ、じっさいの少年犯を主役に使ったものです。どうということのない未成年犯罪者ものの紋切り型映画なのですが、ものがものだけに、こうした「素材の積極性」が選ばれ、許可された理由のほうに、より興味をひかれてしまいます。社会主義国にも少年非行はあるよ式の常識よりも深まっていない作品ですから通用しているわけですかね。

R そうですね。どんな社会体制でも矛盾はあるよ式の常識なら、とりわけ現路線の採用が拡大した矛盾という掘り下げを含まないでしょうから、無害といえるのかもしれません。

N しかし、少年刑務所に体験入所して、少年非行への警世のルポルタージュを書いている主人公の婦人の一人息子がですね、親に放任されているうちに、香港ルートのポルノ・ヴィデオ・パーティなどやっておるのが発覚して捕まってしまう、という皮肉な結末に、精一杯のメッセージをこめていたのかもしれませんよ。

R 善意のにこにこ顔で、心を痛めてやるというじつに嫌味なオバサンだったから、あのラストには、ザマミロと爽快な気分にはなりましたね。母親が家に帰ったら、品行方正の孝行息子がいて、ああわが家こそ暖い模範家族の鏡なんていう結末では、さぞかし後味が悪かったろうと思います。

N アメリカ映画ならそういうラストのほうが何かブラック・ユーモアの効果が出て面白いでしょうがね。ところで『子供たちをよろしく』を観て、アプローチの違いはあっても選びとった素材の共通性に、米中社会の不可思議な過渡的な対応をみたように思いました。

R 『子供たちをよろしく』は面白かった。作り手はしかし、自分が「十代のミッドナイト・カウボーイ」を、それも遅れてきたニューシネマとして巻き戻して作っていることに、気付いていたのでしょうかね。どちらにしても、見終ったみんなが深刻ぶったポオズをとってかろうじて体面を保たせようとするような反応ばかりあっても、仕方ないでしょう。現状はこうなのです。大人たちは見知らぬ子供たち〈ファッキン・チルドレン〉を救えなくなっている。それで? それで、どうなのだ? 問題を問題提起にとどめることによって作品はニューシネマにリールバックしているのです。否定的にいうのではありませんが。

N 子供たちを積み残した箱舟。資本主義も社会主義も、というところですか。

R どうでもいいですが、この種のテーマを、ファッキンPTAのハル・アシュビーなんかがとりあげて、「あふれるばかりの愛を家庭に」なんていうキャンペーン映画をつくらないことだけを祈ります。現状はもう、大人たちをよろしく、なんですから。今回は、中国映画の話で……。

汽車は近代化路線か

汽車は近代化路線か

N 『未亡人』のような大時代がかったメロドラマでもいいですよ。出てくる人物たちがどれもこれも類型化した自己保身的なエゴイストであることといい、クローズ・アップを多用した顔面だけのクサい芝居といい、少しばかり意気阻喪させる代物ですが、問題を取り出すのには、適切な例だと思います。

失脚した党幹部の未亡人とプロレタリアの男との悲恋です。幹部が名誉回復するまでの迫害の日々を、男は無私の献身で支えるが、やがて回復がなされ、未亡人も要職を与えられることになると、二人の距離は当然に離れる。逆にその離れることが、かれらの関係を決定的に意識させることに作用する。女は党の方針によって年の離れた幹部と愛のない結婚をし、息子をつくり、やがては迫害の日々を耐えねばならなかった。今を、人間として生きることこそ正当ではないか、と愛にめざめる。

しかし、彼女が男の献身をかつては友情、現在の恵まれた生活にあっては愛、――と、区分することのできる鈍感さは、少し奇怪に感じられますね。男のほうは秘められた思慕を表に出しただけの違いなのですから。かれらの愛は圧力を受けます。

何より「身分」が違う。とくに女の成人した息子と、男の年老いた母親から発動される圧力が決定的で、かれらは屈服します。しかし、といって、その屈服をきっぱりと受け入れることもできないのです。

かれらは彷徨い、やがては、いくどかの逢瀬と別れのあった想い出の場所に迷い込み、メロドラマの定石通り、そこでばったりと出くわすことになります。線路の上の陸橋のあちらとこちら、暮れかけてゆく定かでないシルエットの下方を、やはりこれがこういう瞬間が映画なのですね。汽車が煙を吐いて二人を割って走ってゆくのです。おお Tell me,How long the Train gone? この場合、汽車とは何のメタファーなのか、あまりにも明らかではありませんか。

R パチパチパチの解読ですな。汽車は走る、近代化路線を、ひたすら走る、生産力四倍増路線を、というわけですか。作家たちは、いずれにしたって、所与としての体制の矛盾の沸騰点を養分にせざるをえないものであり、そうであるなら、かれらの作品は、どんなネガティヴな押しつぶされた形(要するに『少年犯』のような、という意味ですが)であれ、体制批判をメッセージせざるをえないでしょう。

ではこちらも、対抗して別の作品から、同じ答えを証明してみましょう。といってもこちらは、池袋文芸座の椅子の固さに下部構造を、旧式メロドラマの常套作法に上部構造をそれぞれ苦闘させられたアテハズレではなくて、今回の中国映画祭八本の目玉でもあったと思える『野山』をとりあげさせてもらいます。

過疎地帯、少数の人々が土地にしがみついて暮らしている。二人の男、漂泊タイプの禾禾〈ホーホー〉と定着タイプの灰灰〈ホイホイ〉、しだいに明らかになるのですが、かれらは互いにはりあい、男を競っているのです。まるで路線闘争のように、です、もちろん。

始まりは、禾禾があまりの定見のなさ、生活設計のなさを理由に赤ん坊が生まれたばかりなのに、秋絨〈チュウロン〉に離縁され追い出されるところから。かれは同情され、灰灰夫婦のところに居候として転り込む。そのときの仕事は豆腐作り。深夜、中国映画空前の(らしい)ベッドシーンに、大豆を挽く禾禾のくそ真面目な表情がカットバックされる。

桂蘭〈クイラン〉は灰灰に、禾禾夫婦に同情しろとけしかけ、夫には乳呑み子をかかえた秋絨の畑仕事を手伝わせ、自分は禾禾の夜なべ仕事を手伝うことにする。ここから話は妙にいりくんでくるのです。妻が深夜に居候の手伝いから戻ってくると、夫は昼間の農作業が増えた分だけ疲れているから高イビキ、かれらのほうの亀裂が拡大されてくる。

桂蘭は外の世界に出てみたいのと、子供がない負目で苦しんでいる。禾禾は、次から次へと仕事を変え、町に出て土木作業員をやり、運送業をやり、ムササビを飼ったりする。灰灰は、ひたすら自分の土地を確保し、守る。

桂蘭は灰灰の鈍重なねばりに嫌悪をおぼえるようになり、秋絨は禾禾と一度よりが戻りかけるがやはり決裂してしまう。灰灰は秋絨に同情するうちにその手管で情が移ってくるが、それはもとはといえば、桂蘭の禾禾への同情が度が過ぎているという感情から発していた。

かれらは派手な夫婦ゲンカまでしたり、桂蘭は町にとびだし、そこでたまたま禾禾と出会う。村では二人の駆け落ちの噂がしきり、すっかり面目をつぶした灰灰は、どこかの国の写真週刊誌のような衆人環視の中に帰ってきた桂蘭を許すことができない。ここから遂に、夫婦が入れ替ってしまうのですね。

灰灰は周到に秋絨と赤ん坊を自分のものにし、隣人たちの祝福をうけ、畑も拡げる。そして自分は何をするにしても禾禾よりも上だし、この土地を豊かにしてみせる、と得意気にいわずにはおれない。

一方、禾禾は、遂に、何をしてもダメな男が、先ず人の嫁に手を出した、と子供たちまでが戯れ歌でからかってくる始末。

しばらく辛い想いをしますが、やがて町で成功して戻ってくる。禾禾はもうけた金で新居をたて、それは灰灰の畑から丁度具合よく見降ろせる台地にあった。隣人たちは今度は祝福し、仄仄は呆然としてその光景を見降ろしている。競争に敗けた男の表情です。俯観された台地の新居に次々と爆竹がなって、映画は終ります。

さてこのラストシーンは近代化路線への皮肉な讃歌ではないでしょうか。競合する二つの路線の一方が勝利し、金持ちになり、寒村に発電機をもたらす。電化はもちろん善です。勝ったほうが善なのです。

N 『青春祭』Sacrificed Youth は、すばらしい映像美と文革時下放政策の犠牲になった青春こそ輝いていたという逆説的提起で際立っています。雲南省タイ族との暮らしに自己発見を重ねてゆく都会の女子学生の物語は単純で力強い主張にみちています。冒頭の霧にしっとりと包まれた田園風景にはまいりました。中国にもタルコフスキイ好き!の人かおるということでありましょうか。タイ族の若者たちの大らかな性の交歓や水浴びする娘たちの集団シーンは、変わりつつある中国映画というばかりではなく、辺境の少数民族への曇りない偏見のないまなざしの健全な力を信頼させてくれます。

R 中国映画、初のヌード・シーンですか。そういえば韓国映画『アガサ』だって李甫姫〈イ・ボヒ〉のヘアーを堂々と見せていたし、陰毛低国ニッポンには及びもつかない大胆でダイナミックな集団シーンでしたね。

N アメリカ中国で終結してはナンですから中間点をいきましょう。『群れ』。構造的な貧困の中で徒らにエネルギーを浪費し、見当外れに傷つけ合い、閉塞されたまま破滅してゆく群れを描くギュネイ映画の特質を、力ずくで納得させていきます。羊飼いの一家は首都をめざして羊の群れを追ってゆきますが、ここには牛追いのカウボーイ映画みたいな冒険的ロマンは、これっぽっちもありません。家長は家族たちを養う金のために、長男は妻の病気を直し一家から独立するために、末弟はただ自由への憧れのために、エゴイズムと相互憎悪が、かれらを支配しています。

妻は子に恵まれず、家長から迫害され、喋ることのできない存在になっている。優柔不断の長男は妻を守ることができず、やっと家を出ることを条件に、最後の羊追い行に加わる。旅は過酷で、列車は公然とワイロを要求し、疫病や盗みから羊を守るのは容易ではない。

やっと辿り着いた首都にも、かれらは希望をみつけるのではない。そこにはただ混乱と失業があるだけなのです。そして一家は文字通り離散してしまいます。

妻を背負い、メトロポリスを、医者と仕事を捜し、ただひたすら歩き続ける男の姿は、ギュネイ映画の人物の基底的なイメージを代表しています。妻は死に、家長は死者をすら罵り、長男は怒りのむけどころがわからないまま、狂い出す。家長は雑踏の中で末弟を見喪い、悲劇のすべて一切を感受したかのように叫び出すのです。

ギュネイの人物は、大抵、自分らを囲饒している抑圧を漠然としか感受できず、親は子を傷つけ、男は女をおとしめるという具合に、非常に狭い領域で相互の憎悪を循環的に処理しています。ほとんど耐えがたいまでに抑圧が高まったとき、かれらは爆発しますが、それもたかだか、かれらが人間であることの消極的な証明であるにとどまり、かれらを囲繞する抑圧システムヘの高次の理解によるものではありません。

だからかれらの行動の問題の解決を示唆するものはないのです。ただ貧困の中の人間が喪うことのない本源的な勇気や怒りや憎しみを、極度に損傷された形で発動させることを通して、盲目の蜂起にも似たある種の恩寵的な希望をかきたててやまないのです。ギュネイのどの作品もがそうであったようです。

R 最後の、末子を見喪った家長が、首都の街路で叫び出す姿に象徴された、悲劇全体の受け入れ方ですね。あのシーンは『獄中のギュネイ』のハイライト・シーンにも使われていた非常に雄弁な構図なのですね。

N さて、もう一つ同じ色調で。バングラディシュ映画『ジョルジュ・ディゴル・バリ――呪われた家』などは……。

R 枚数がもうありません。しかし日本語ナレーションの同時進行なるものがこんなにすさまじいものとは思ってもみませんでした。

N どうすさまじかったのです。

R もう二度とごめんですね。

N ところで『八百万の死にざま』はどうして舞台をニューヨークからロスに移したのですか。

R またその話ですか。知りませんね。フリードキンの『L・A・大捜査線・狼たちの街』のむこうを張りたかったのではありませんか。それにしてももう少し役者をそろえられないのですか。悪役の男と女の大根ぶりは限度を超えていますよ。それにあの刑事役のブルース・スプリングスティーンがハゲになったみたいのは何ですか。フリードキン自体は変わらんですね。変わりようがないけれど、中味は薄まっているのですよ。

N ところで『ダウン・パイ・ロー』『レポ・マン』とロビー・ミューラーのカメラのものが続きましたが。

R 『レポ・マン』は上等の部類だと思います。フリードキンやアシュビーよりは、ね。それと、エッジ・シティ行きのバスが出てきたのには、すっかり嬉しくなってしまいました。ロード・ムーヴィとビートのオン・ザ・ロード小説が、アレックス・コックス映画にダブル・イメージになって重なってきたのです。

「映画芸術」354号、1987年2月

一九八六年度ベストテン&ワーストテン [AtBL再録2]

『カラーパープル』の差別に怒る〈外国映画ベストテン〉

①時を数えて砂漠に立つ(ジョナス・メカス)

②その年の冬は暖かかった(裵昶浩)

③青春祭(張暖忻)

④群れ(ユルマズ・ギュネイ)

⑤未来世紀ブラジル(テリー・ギリアム)

⑥村からの手紙(サフィ・ファーユ)

⑦野山(顔学恕)

⑧ベルリン・ブルース(ローザ・フォン・プラウンハイム)

⑨白い町で(アラン・タネール)

⑩蜘蛛女のキス(ヘクトール・バベンコ)

〈ワースト〉

カラー・パープル (スティーヴン・スピルバーグ) (マイナス百点)

選別は大体うまくいったように思っていたら『シテール島への船出』を落としてしまったことに気付いた。『チャオ・パンタン』まで落としている。何か去年観たと感違いしたのかもしれない。六本木にバリアーができてしまったので、オーソン・ウェルズの傑作(たぶんそうだろう)は、未見である。できればバリアーなしのほうが楽だが、どうにも『今宵限りは……』の気分が増大して困る。

インディーズの流行に関しては全くどうでもいいと感じる。かれらは新しくもないし、といって、古くもない。要するにただそれだけのことである。これならもう少しスプラッタに熱心に付き合っておけば良かったとか益体もないことを思う。ジム・ジャームッシュは、ヴィム・ヴェンダースよりも優れてはいない、それで充分だろう。

選考注釈はあまり書きたくもない。裵昶浩〈ペイ・チャンホ〉は、もう一つ『赤道の花』もきているが、これは、ゴダールがアンナ・カリーナに対してつくったようなフィルム・ラヴを、張美姫〈チャン・ミヒ〉に対して試みて、失敗しただけの作品。「六・二五動乱」が引き裂いた姉と妹の、どこまでも永却に続くかのような分断を、全く型通りの通俗メロドラマに託して描く『その年の冬は暖かかった』は裵昶浩の今のところの最高作だと思う。

『青春祭』も『村からの手紙』も、女性による作り手の成果を無視しえない。後者は、『マルチニックの少年』のような文部省選定映画よりは、各段に優れている。

やはり、『カラー・パープル』は、もし原作者のアリス・ウォーカーに誠意があったなら、女性の作り手によるブラック・フェミニズム映画になっただろうし、そうなるべきだった。

しかしミズ・ウォーカーは世界のスピルバーグ印に自分の作品を売り渡してしまったのだ。断言するが、スピルバーグ・ブランドの『カラー・パープル』は、最近数十年、否、今世紀最大級の黒人差別映画である。女であろうが男であろうが関係なしすべて差別しているその怖るべき一貫性。

ここには、ハリウッドが、かつて半世紀前に、『風と共に去りぬ』のマミー役のハッティ・マクダニエルに要求し、かつその成果に対してオスカーを与えたところの、黒人種への偏見とステロタイプ願望からくる様式化したハリウッド演技システムが、数倍にも増幅されているのである。

半世紀前のディープ・サウスを舞台にとったら、宇宙人相手の愛と涙のヒューマニズム讃歌と同等の異化効果をもつことができる、という商魂は最初から見えすいている。主人公の醜さの強調、父親に妊ませられ、その赤ん坊をどこかにとりあげられてしまうといったような導入の要素には、歪曲された差別感が大手を振ってまかり通りながら、異星人の未開社会を描くかの臆面もなさで現実とファンタジーの皮膜に処理され、まるで善意に包まれた差別反対キャンペーンにすら誤解されてくるカラクリがある。

要するに、これはハリウド製ニグロを使ったET映画なのである。黒人とETとは交換可能という作り手の意識は、どんな「生命体」であれ共に手をつなごうという一般的人道主義であると同時に(やっかいなことに同時に、なのだ)異種の排除という自己防衛的差別主義でもあるのだ。

ここ数年、ワーストを選んでないから、貯金分もはたいて、マイナス百点を献上したいゆえんである。

「山谷」だけよ〈日本映画ベストテン〉

①山谷〈やま〉――やられたらやりかえせ(佐藤満夫・山岡強一)

⑤おニャン子ザ・ムービー危機イッパツ!(原田真人)

以下略

映画を観歩いた目録は白紙であることができず、それがその頃あつかいかねていた魂の窮状をそのまま映しているのだと識ることは辛い。疲労から本数を減らす。

すると明らかな結果は日本映画を見なくなることだ。そしてそれでもあまり困らないと気付くことだ。

疲労は、特に二月、三月は最悪で、三本だけは必ず落すまいと決めていたうちからすらゴダールの『マリア』だけしか観ていない。こうした気分はネオハードボイルドの文体で語れば似合うようだ。もしくは全然語らないか、どちらかだ。

今後は、韓国映画を二本見たら日本映画も二本、ブラジル映画を二本見たら日本映画も二本、中国映画を八本見たら日本映画も八本、とそんな具合に、意味もなく機械的な方針をつくってしまおうかとも思っている。

選外佳作・第十一位といった印象のものばかり並んでくるのであまり面白くない上に、白紙であることができない日録からめらめらと立ちのぼってくる青白く重たい炎がどうにも寝かしつけたばかりのパラノイアをゆり起こしてくるようで、すっかりうんざりしてしまうのだ。

これでは、本年度日本映画が悪いのだ式の責任転嫁的一年の回顧になるだけか。どちらにしたって迫力に欠ける。

『山谷――やられたらやりかえせ』については説明する必要もないだろう。すでに諸家の言に論点は出そろっているから、わたしも何かを書き加えようとして時機を逸したにしても、更に書き連ねるには及ばないように思える。佐藤満夫はウカマウの衝撃からこの映画を構想したはずだが、映画が革命的プロパガンダの手段になどなりえないこの大国の現状にリアルに斬り結ぶ前に、ドスで突き殺されて政治死の葬列に並んだ。

かれの遺したフィルムを引き継ぐとは、この国の映画の現状に向ってネガティブな未完のメッセージ的なプロパガンダを発することでしか果されなかっただろう。作品性そのものの未熟さ拙劣さをそのまま呈示することによって、それを規定する現実の過酷さへの想像力をかきたてる(そしてできうべくば、それを組織する)こと、『山谷――』はそこに向うしかなかったし、またそれをよく実現しえたと思うのだ。

映画の完成後、敵の銃弾を喰らって壮烈な戦死を遂げた山岡強一が、撮り足した部分に、とりわけそれは発信されていた。その一つの部分のバックに流れる『哀愁列車』を聴いていると、同じエンド・マークのないドキュメンタリー・フィルム『時を数えて砂漠に立つ』にドリス・デイの「センチメンタル・ジャーニイ」が(二度も)使われていたことを、想い出さざるをえない。

佐藤ー山岡は、インドネシアの教科書のロームシャの一語に注意を向けることによって、メカスは時の証人としてのプライヴェイト・フィルムの強調によって各々、エンドマークを拒否した。終らない映画は、観る者の胸に突き刺さってくることによってしか、本当に始まることはできない。そうした終わることのできない条件を、ある一つの未知から別の未知へ、何事かの始まりへとかきたてることのできる映画こそ、真正の、深層からの、押さええないプロパガンダの発信であるのだろう。

そう考えれば、次に並べることのできる物件などないのだ。

わずかに『おニャン子ザ・ムービー危機イッパツ!』だけが、少し離れて、少ない点数で並びうるだろう。

アクロス・ザ・ボーダーライン マスター・テイク [AtBL再録2]

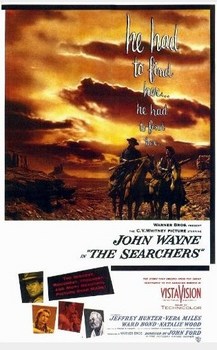

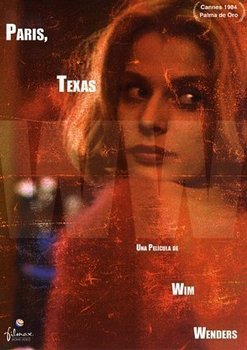

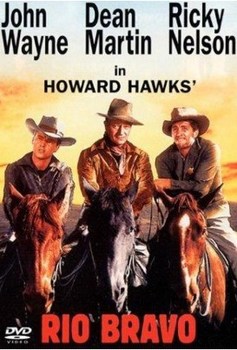

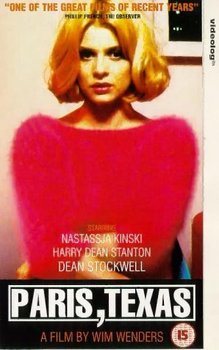

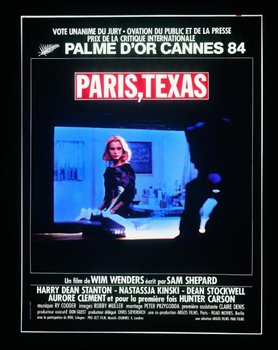

ヴェンダース・フィルムのナタ・キンは一瞬、ハワード・ホークスの「駅馬車の女」だった。優雅にでもなく華麗にでもなくゆっくりと振り向いた彼女の表情は、『リオ・ブラボー』のフェザース(アンジー・ディキンスン)のものだった。

ホークスが創造したスリム(ローレン・バコール)のリメイクであり、故にいつまでもリメイクされ続ける、ハリウッドがつくった永遠の女の像であった。

ヴェンダース・フィルムがかつてのハリウッド映画への限りないオマージュであるように、ナスターシャ・キンスキーの登場の一瞬は、ホークスが描いた女へのあやうくゆらめくオマージュのワン・ショットだった。

彼女はどこにもいない女――「パリーテキサス」の女である。

ことほどさように、ヴィム・ヴェンダース『パリ、テキサス』は、何気ない一カット一カットがヴェンダースの偏執的な世界に成立しているのである。

映画それ自体は、半分がところサム・シェパード脚本による陳腐なホームドラマを軸にしてできあがっているにもかかわらず、である。

開巻からあのモニュメント・ヴァレイの風景がロビー・ミューラーのカメラによって貪欲にさえ捉えられてくるとき、なぜ、この映画がこの場面から始まらねばならぬのか、どうしても問われてくるのだ。そして更に、そこにライ・クーダーによるボトル・ネック・ギターが重なってくるとき、またどうしてもこの映画をヴェンダースにもシェパードにもミューラーにも帰すことのできない不確定な要素にゆきあたらざるをえないようなのである。

それは何か。それは何かと問えば、簡単には、ボーダーに立たされた人間がもつアモルフな条件だ、とさしあたっては規定できる。

それは、『パリ、テキサス』という充分に挑発的なタイトルにもよっているし、プロットの上で四年間の失踪を空白期としてもった主人公がメキシコにいたと設定されていることにもよっているし、ヴェンダース自身の故郷喪失的な個的な状況にもよっているし、ライ・クーダーが前に手がけた映画音楽がメキシコからの密入国者〈ウェット・バック〉を題材にした『ボーダー』だったことにもよっているのだろう。

あるいはこれらすべての錯綜に――。

要するに、わたしは『パリ、テキサス』を「パリーテキサス」として観たわけだし、この引き裂かれた「ー」に惹かれることなしには観れなかったわけだ。

ところで、そうであるなら、この映画での脚本の要素とは何なのだろうか。ある種の映画ではドラマだけがすべてといった仕上りになるのだが、ここではどうだろうか。サム・シェパードは、ただ、できれば自分が演じたいようなおめおめした弱いアメリカ男を主役に、崩壊したホームドラマの愛の復活を展開したかっただけなのだろう。

こうしたハリウッド製の紋切り型ドラマを与えられたヴェンダースの憤激は、おそらく、前作『ハメツト』のときを上回っていたことだろう。ストーリーとは映画にとって死だ、ストーリーのない映画こそ映画なのだというヴェンダースの明快な主張に、またしても相いいれない人気作家のシナリオがあてられたのだから。

ヴェンダースの撮り方は、徹底して映画からストーリーを排除する方向に向ったのだろう。だがこの作品の三時間近い長尺は主としてシナリオを消化することによっていることは否定できない。そしてそこに作家の譲歩をみると否にかかわらず、ストーリーが与える感動の質は確かに在るわけだし、それを映画的感動の豊さと指定しないで済ますこともできないのである。

最初に戻ろう。

序曲は、モニュメント・ヴァレイ(そのように見誤ったから、それで通す)である。くりかえすが(何度、くりかえしてもよい)ロビー・ミューラのカメラとライ・クーダーのギターが重なる。これが『パリ、テキサス』という映画のすべてだとも断言できるほどに豊かなファースト・シーンである。

ヴェンダースは、ミューラーのカメラにもクーダーの音楽にも、百パーセントの満足を表明している。ということは、これは、百パーセント、ヴェンダースの場面ではない、ということになる。

これは当然のことに、ハリウッド古典西部劇に数限りなく現われたモニュメント・ヴァレイではない。恋人を残して荒野にやってきた孤独で勇敢な男たちが登場する場所ではすでにない。ミューラーのカメラとクーダーのギターによって、ここは、ボーダーに立たされた男が横切る死に絶えた記念碑である。

ボーダーとは端的にいって、国境である。

男の中で、国境がゆらめくのである。激しくではない、悲劇的にでもない。ただ、そう、ギターの弦が一本、ふるえるように――。そして外界は男をそのまま突き放してしまう。男は静止するのではない、それは許されていない。いっそう明確な意味のほうへ踏み込んでゆかねばならない。かれの中で国境のゆらめきは消える。

かれは四年間、失踪していた男として弟と再会することになる。少なくとも始めには、かれの内面は謎のままである。かれの中にゆらめいていたボーダーの衝撃が何であったかを持続させるものはない。弟はかたくなに沈黙する兄を自分の家まで連れ帰ろうとする。

移動方法は、これはぜひとも自動車でなければならない。そうである、この部分で、ヴェンダース=ミューラーによるロード・ムーヴィ『さすらい』のリメイクが試みられているのである。ヴェンダースはかつて、『さすらい』について、シナリオのない映画をつくりたかったのだと語っていた。

ただストーリーのない、移動し移動するだけのオン・ザ・ロード映画ということだろう。そのように、ハリー・ディーン・スタントンとディーン・ストックウェル(おお、なつかしの、そしてかつての美貌の見るかげもないディーン)の兄弟によるさすらいの路上映画のこの部分は手練れた進行である。

この部分はまた、次のようにも解釈しうる。ひたすら沈黙する兄とそれを喋らそうと試みる弟とが演じる不条理な喜劇――あのマルクス・ブラザースのけたたましい世界が巧みに引用されているのだ、と。

兄はグルーチョの顔をしたハーポの役を演じているのであり、弟はチコの役に徹しているのである。むろんすぐに崩れてくる部分的な役どころなのであるけれど。このロード・ムーヴィの部分は、素晴らしい序曲と俗悪千万なドラマをつなぐ高価なハイウェイを走っていくようなものだ、といえるかもしれない。

兄は何の脈絡もなく「パリ、テキサス」について語る。これはだんだんと、テキサス州パリという名の土地に、かれが買った地所を指示していることが、明らかにされてくる。

これは幾度も、かれという像を説明するためのキー・ワードとして使われるが、その都度、不明瞭な像しか伝えてはこない。じじつは、かれが「パリ、テキサス」に属する人間なのではなく、「パリーテキサス」のその境界に属する人間である、と語っているにすぎない。

パリとテキサスの境界に宙吊りされているのだ。

そんな境界というものは存在しないのだが、そういう存在しない場所に立ち尽している人間が呈示されてくるのである。

これはヴェンダース自身の、パリにおいてテキサスを撮した映画を尨大に観たといったような、距離感の個別性にたんに帰せられるものではない。序曲の余韻が最大限にここまでひきずられて、ボーダーに立ち尽した人間が語られているのである。

しかしながら、残念なことに、このロード・ムーヴィの部分は短く打ち切られる。待ちかまえているのはおぞましいばかりの通俗家庭ドラマだ、とまではいうまい。かれの息子と弟夫婦の住むロスに着くと、これまでの部分のイントロとして本篇が始まる、といったテンポになる。

あるいは、二本立ての、別の作品が連続して始まってくる、といえなくもない。

目的地に到着する直前の、夜のドライヴウェイを捉える画面の美しさは無類であり、ここでわれわれは、ロビー・ミューラーが撮るよりも美しくは、かつて道路の夜景をこの眼で捉えたことがない、という不幸に慄然とせざるをえないのだ。

ジャン・ルノワールの映画についてジョナス・メカスがいったように、《劇場を出るとき、わたしは街路をみたいと思わなかった》という至福(?)の体験に襲われるのだ。

この彩りはラスト・シーンにもう一度出てくる以外に、この映画には戻ってこない。

……中間には……。

帰ってきた父親は一人息子と再会する。母親もいない。子供をドラマの軸にして、かれを捨てて失踪したが戻ってきた父親(母親は失踪したままだ)とかれをその間育てた弟夫婦との憐愍にみちた葛藤、という基本的な設定が前面に出てくる。子供は、かれの置かれた不条理な状況からすれば、驚くばかりに聡明、ほとんど怪物的に聡明なのである。両親に比較しても奇跡的に聡明なのである。

かれの大人たちに対するものわかりの良さは、ほとんど完璧にそういう役割りをこなすことのできる子供が存在するかのような、ハリウッド映画がつくる幻惑的なフィクションの枠内にある。

だがこうした虚構は、安定してヒューマンな感動を保障する効果をもち続けてきているのだ。ドラマの軸にしやすいという便宜性から、子供たちは全く現実離れした像をアメリカ映画の中に結んでいる、といってよい。『E.T.』によるまでもなく、子供とは、最も聡明でインテリジェンスにあふれた種属として幻想されているのである。それ自体、ほとんどETに近い存在としてハリウッド映画に登場してくる。

その登場の度が過ぎるほど、それは現実の逆比例する反映であると想わざるをえないのであるが。つまり大人のエゴイズムによる幻想が、ハリウッド映画を通して像を結ぶと、ものわかりのよい子供として登場してくるということだ。父親からも母親からも捨てられた子供がどう育つか想像することはむずかしいけれど、そうした逆境によってこそ子供は成長するという当為は、これは全くの親のエゴからの願望そのものだろう。

子供自身のドラマは排除されてしまう。それを軸にするとドラマ自体が今のところ成立しないからである。そうしたものもまたアメリカ映画時代の切実なテーマなのである。

八三年に来日したさいのインタヴューで、ヴェンダースは《次の作品では映画の問題だとか、痛みだとかは全く語るつもりはありません。正攻法で行くつもりです》と答え、『パリ、テキサス』が、ヨーロッパとアメリカの中間にいる作家の自己表明なのかという問いをきっぱり否定している。

《いえ、違います。全くのアメリカ映画的手法でアメリカそのものを描いたものといえそうです》と。

しかしアメリカのホームドラマをかれは本当に撮りたかったのか。『ハメット』のようなハードボイルドが不快だったと同様に、家庭崩壊ドラマのストーリーを押し付けられることも、映画作家としての傷にはならなかったか。

とにかく、少し長く、父と息子の再会、育ての男親と女親との確執などのアメリカ方式のドラマに、映画の時間は費される。

すでに、短い映画なら終ってしまうほどの時刻をすぎても、ナタ・キンが出てこないことに観客は苛立ち始めている。ようやく、「家族」が一緒に撮った八ミリ・フィルムが追憶的に回されるという形で、子供を捨て失踪した妻の役が彼女のものであることがわかる。

そして夫と息子は、彼女を捜しに旅に出るのである。かれらは再会し、和解し、許し合い(息子が父親を寛容に許してやるだけなのだが)、そして旅に出発する。

出発しよう。

いつ?

今!

この会話によって、これは捜索者の映画となる。『ことの次第』で、痛みをもって引用されたジョン・フォードの『捜索者』がこの映画で再びリメイクされる。もう一度、ロード・ムーヴィに戻ろうとしたのだが、ET相手のドラマはここでは成り立ってこないのだ。相棒のいない旅に終始してしまうようなのである。

だから親子は、当然に、かなり簡単に、ナスターシャ・キンスキーを見つけることになる。飾り窓の指名を待つ女たちの一人。これが四年の別離の後、かれらが再会する場所である。またしてもおぞましいばかりの紋切り型だ。

かれらは出会うのか。出会うことができないのだ。出会わないのだ。この出会わない仕方の表現の方法において、ヴェンダースの映画が何であるのか誤解のしようもなく確認させられるのである。ようやく捜しあてた妻の働く場所で、間違った部屋に迷い込んでいく夫。

その歩いていく方向に、後ろ姿の妻が画面に入ってくる。そして同じシーンで、夫は「入り口は向うだ」という従業員の指示に、くるりと方向を変えて、階下に降りてゆくのである。この距離感、隔絶感といってもいいが、これがヴェンダース・フィルムの本質的に原初的なシーンである。

カメラがそこから流れると、振り向いたナタ・キンのアップになるのだ。

ここで画面は疑いもなく、ジュルス・ファーズマンが書き、ハワード・ホークスが創造した「駅馬車の女」へのオマージュとなる。ここでの彼女は、あとで明らかになるシナリオの前提がどうであれ、手ひどく男を捨てて流れてゆく女で、一瞬(あるいは永遠に)ある。

このワン・ショットだけで彼女は、充分に、『パリ、テキサス』の主演女優である。

人と人との間にある距離感、その具体的な離れ方を画面に捉えるヴェンダースの方法は、そのあと、更に決定的に試される。これには再会を言葉で埋めるためのつまらない科白が必要とされたようだが、かれはそれをストーリーとしてそのまま生かしつつ、なお全く無化してしまうような偏執的な方法を取るのである。

シナリオは、何の変哲もない崩壊夫婦の一つの結末を言葉に追ってゆく。面面がそれに忠実でないわけではないのだ。しかしここでもストーリーは外化されて、すでに外側にある。愛する者たちの別離はべつだん珍らしい出来事ではない。かれらが同様に息子を捨て、空費した歳月と、にもかかわらず変わらない愛と執着を語り合うとき、ただそこには、子供よりよほどに愚劣な像が浮び上ってしまうだけなのである。

シナリオの欲求は、こうしたアメリカ的ドラマの造型、それ以上にあるわけではない。それを面面が追認することに映画的感動を求めるのが、散々にヴェンダースを苦しめたハリウッド方式というものである。

ヴェンダースは、このドラマの最高の局面において、それを無化する方法を選んだ。かれの方法は二人を、マジック・ミラーで仕切られた二つの部屋に入れることで、言葉そのものには大した意味がないような効果をつくった。指名された女はそこで一方的に覗き見られ、電話という回路を通して語りかけられるのみなのである。

ここで二人は会うのではない。語り合うのではない。そうしたことはあらかじめ不可能なのだ。女がいる場処が指定する通り、互いのエゴイズムを発信しあうだけなのである。じつに多くの言葉が語られ、覗き部屋の女は、自分には見えない隣室から、さかんに弁明を試みている男が夫であることに、やっと気付く。

シナリオは、かれらが許し合い、譲歩し合い、再出発するという予定調和に向けて構成されている。もちろん、かれらは互いに許しを乞うことはするが、子供に向って許してくれということはない。

子供はあまりに聡明なので、あらかじめ許してくれているはずだから――。画面は、そういうシナリオの言葉に属する当為を、まるきり裏切るふうにも展開されてゆく。

たぶん、ここではトロッタの『鉛の時代』の一場面が想い出されてくるかもしれない。刑務所の面会室で窓ガラス越しにマイクを使って語り合う姉と妹。これは抑圧がテーマであり、このような交感しか許さない暴力への告発を含みながら、つくり手の意識は、明確に二人が「出会っている」のだという点に置かれていた。

ところが『パリ、テキサス』のこの場面では、ここでは二人は出会っているのではない、と作者は明確に主張しているのである。こちら側の照明を消せばあなたの姿が見えるだろう、と叫ぶ女の姿を画面は定着させているのだが、ミラーごしに見える彼女の顔には、ガラスに映った男の顔が二重化されてくるだけなのだ。

何という救いのない審判だろうか。鏡と透視という形によって、二人の関係は決定的に蹂躙されているのである。あらかじめそれが決定的である場所しかかれらにはなかったかのように。

これがヴェンダースの方法である。人と人との問の距離をとらえること、それが映画なのだと信じるかれの方法である。

きみに会うことはできない。と、この長い「再会」の部分で、唯一の確乎とした言葉を目にする。

じっさいに会うことはできないのだ。マジック・ミラーに隔てられてしか、過去の許しを乞えなかったのだから、会った、ともいえないのだ。

ボーダーに吊り下げられた男と「駅馬車の女」とが、出会う場所などない。もしあるとしたら……。

男はそこを離れる。いずれどこかへ。

そして目にやきつくロビー・ミューラーの夜のドライヴ・ウェイが、もう一度、何かを予感させるようにも……。

未発表、1985年6月

アクロス・ザ・ボーダーライン3 [AtBL再録2]

つづき

かれの名はグレゴリー・ペク。

本国の妻に永住権獲得を報告し、かれは、ジェーンには契約結婚の解消を通告する。物語はここからすべてがカタストローフヘと急進していくことになる。

ジェーンは破局にさいして、ミスター・ペクの子供を身ごもったと告げる。あくまでかれとの愛を貫徹しようとするが、ペクは秘かに堕胎薬を飲まそうとして失敗すると態度を豹変させてしまう。

店でかれが重用されることが面白くない仲間は、かれを密告し、デス・ヴァレイで捨てられた女が、ジェーンを捜しあてることになる。そこでこの小悪党の男の虚偽にまみれた実像があますところなくジェーンに知られるところとなる。

彼女はペクが奪った金を返済するが、あろうことか、この二人の女は二人共が、この小狡い女たらしに心を奪われてしまっていることでは共犯者であることを発見せねばならなかった。結婚ブローカーがまたジェーンを訪ね、今度は一万五千ドル、日本人の狒狒爺いだ、と七人目をすすめる。ドラッグ・ストアには黒人のホールド・アップが押し入り、同僚をいとも簡単に射殺してしまう。

不吉な予感が適中して、アメリカ的成功の裏側をみせるように、積み重ねられた缶詰めに叩きつけられて頓死する韓国人……。

ペクは二人の女が親しく会談しているところを偶然に見かけて、じっさいは金の返済の場なのだが、自分が売られたと直観する。自分が他人を売ったように、売られたのだ、と。

ヒロインは、このどうしようもない人の心を弄ぶ男を愛してしまった罠の果てには、一つの凄惨な清算しかないところまで追い詰められている。拳銃が再び彼女の手に――。

男は、他人には売られる前に売らねばならない。ジェーンとの未来などこの男にみることは不可能だった。重荷は死によって清算するしかない。ただ、殺して金を手にする。死のほうに、やっと二人の交差する手がかりが見えたのである。

舞台は再び、デス・ヴァレイ。先ず腹の子に蹴りを入れ、俺はみすみす売られるような間抜けではない、と告げる。そして男が罵る論点は、一気にこの映画の真随にきりこんでくる。

かれは、ブラックと交って黒い皮膚の子をなして、血まで腐った売女、と罵倒するのだ。そういう女に自分の子を産ませることはできないから、先ず女の腹を蹴ったのである。かれはジェーンのつくった虚構にのせられてしまったので、却って本音を語ったのかもしれない。虚構に虚構を重ねてやっと出てきた真実が、およそ典型的な人種差別の言表として出てくるという事態はやりきれないことだ。

ここはアメリカでも韓国でもない。

ボーダーに宙吊りにされた死の谷。

そしてペクが罵る人種主義の言葉の断片が、『パリ、テキサス』の狂気のフリーウェイの予言者の叫びに重なってきこえてくることは避けられない。

在韓米軍の黒人兵に奪われた女、という意識のアンビヴァレンツな悔恨は、かつての占領国民にも了解しうる事柄である。そうしたルサンチマンがアメリカの地の果てにきて爆発することは不思議ではない。男にとっては、女をふりすて、殺すことの恰好の口実にもなっている。

しかしそれ以上に、ここには複雑な人種混合の悲劇を前面に出しながら、ボーダーに関する本質的な考察が、偶然的にとらえられたのではないかと思われる。アメリカの奥の奥の荒涼とした風景に、朝鮮男と朝鮮女の愛憎のクライマックスが重ねられ、果てには死しかない。未来は何もない。契約結婚と永住権も、アメリカの夢も、欺されて愛した哀しみも、身も心も奪った冷い打算のかけらも。

死だけがこれを成算する。

「生まれたままの裸の心できくがいい。俺の名はグレゴリー・ペク。約束する。行く所はない。どこにも安住の地はない。境界のない国はない。約束の地などどこにもない。警告した。ジェーン、俺が警告しなかったなどとはいわせない」。

異人種に犯された血の腐った朝鮮の売女、と罵るペクというアメリカ人。かれのショーヴィニズムが突然かきたてられたものではないにしても――、ここはデス・ヴァレイ。

死に絶えたアメリカの夢の捨て場所。韓国映画が最も遠くにきた場所だ。ここで生き死にするのは韓国人でもアメリカ人でもない。ならばかれらは何者なのか。

ならばかれらは何者なのかという問いがどこまでも残ってくるのである。

深く青き夜はアメリカの側からは明けて来ないだろう。

最後のアメリカ映画のみが、その夜を凝視することができる、ヴィム・ヴェンダースならそう宣言するに違いない。

そしてそのものは、確かに、ライ・クーダーが『ボーダー』のためにつくったテーマ曲をフレディ・フェンダーがうたうように、「アクロス・ザ・ボーダーライン」にあるのである。

かくて映画は国境に宙吊りにされるのである。

「映画芸術」352号、1986年2月

アクロス・ザ・ボーダーライン2 [AtBL再録2]

つづき

このテーマは果たしてどの作家――アメリカ人にほとんど可能性のないことは自明であるとして――によって共有されるであろうか。その答えのいくらかは裵昶浩〈ベ・チャンホ〉の『深く青き夜』"Deep Blue Night" にみいだせるように思える。

(この作品は『ディープ・ブルー・ナイト』として、1988年に一般公開。そして韓国映画では最初のヴィデオ化作品となった。)

在米韓国人の生の一局面をテーマにすえて全篇アメリカ・ロケされたこの韓国映画は、典型的な境界線上を横切る〈アクロス・ザ・ボーダーライン〉作品だといえる。 原作・脚本、崔仁浩〈チェ・イノ〉。

それは、アメリカヘの永住権を得るために魂を売るアメリカ系コリアンの群像を描くというテーマによっても、また、そのためにアメリカで撮られたという成立によっても、二重の意味でそうなのである。

べ・チャンホは、同じ安聖基〈アン・ソンギ〉と張美姫〈チャン・ミヒ〉のコンビで、息詰るような密室の性愛を描いた『赤道の花〈トロピカル・フラワー〉』をつくっている。男女の次第に追いつめられてゆく愛を取扱う点でつながっているにしろ、この作品では、アメリカにおけるマイノリティとしての韓国人の運命という劇の中に、個人の劇が置かれているのである。

この映画はウェストコーストのハイウェイを疾走する車の中の男女の痴態から始まっている。BGMが古色蒼然たる六〇年代ロック、ディープ・パープルの「ハイウェイ・スター」であることは、充分にこの映画の宙吊りを語っている。映し出される果てしない荒地と一昔前のヒット・ソング、そうした構造は、むしろ〈後進性〉といえるものだ。

荒野を引き裂くように走る一本のハイウェイとそこに流れる往年の「ハイウェイ・スター」、これは少くとも、アメリカヘの前提された概念的な理解の入り口だろう。

アメリカヘのロケーションそれ自体は、やはり短期滞在の映像であって、べ・チャンホは『鯨とり』のようなソウルの深く青き夜を提出しえていない。

ハイウェイの男女は、車を降りて、痴態の仕上げをする。ところが、ことを済ますと、男は女を殴りつけ、二万ドルを奪って逃げ出すのだ。砂漠に置き去りにするのは、殺すに等しいやり方なのだ。

そして男ペク・ホビン(安聖基)は、女ジェーン(張美姫)のいるロサンジェルスのバーに仲介人を通してあらわれることになる。永住市民権を得るための契約結婚の当事者として。一方は、金を払い公民権への一番の近道を手にしようとする男、一方は、金によって何回もの契約結婚を請け負ってきたアメリカ国籍の女。

六回目の結婚をしぶる女に、今度は同国のコリアンだから本当のハッピイが訪れるかもしれない、とブローカーが巧言する話の伏線がある。

男は陽性の女たらしの詐欺師、ヒロインは真実の愛に飢えたトロピカル・フラワーのような女。

二人の愛憎劇のパターンは前作から継ぎながら、ここにはボーダーが横たわっている。アメリカの深く青い夜が――。

一万ドルの契約。永住権取得後に、結婚解消して残りの半分、五千ドルを払う、ラスヴェガスでの結婚式。花嫁をベッドに運び、初夜をもらおうとする男に組み伏せられたまま女は、拳銃をつきつけて、ミスター・ペク、それは契約の条件外だ、と告げる。

ジェーンのこの拳銃は、ドラマの重要な局面に必ず手にされることになる。

結婚の後、ペクを待っているのは失業だった。移民局の手入れによって逃亡する破目になるからだ。後ではっきりするようにペクは、メキシコから密入国しているので、グリーンカード(労働許可証)をもっていない。失業した男を「新妻」は、五百ドルの家賃で「下宿」させる形でむかえる。対立する二人の背負った国境の来歴が少しずつ明らかになってくる。

ペクは韓国に妊娠した妻を残して、一旗あげようとこの地にきている。ただのウソつきの女たらしのように思えるが、この本国の妻とだけは純愛であるように描かれている。

下宿人は下宿人といった扱いが続くうち、ペクが帰宅すると、黒人の男とその娘が待っている。ジェーンの最初の夫と娘ローラなのだ。駐韓米軍兵士と恋に落ちて、アメリカの地に迎えられ、混血の(ほとんど父親似の)子を生んだ朝鮮女がジェーンたった。

「国際結婚」は破綻し、夫は裁判で娘をかちとり、彼女にはアメリカ国籍だけが残った。

二番目の夫はギリシャ人だった。医者だったが彼女の酒場で皿を洗う仕事にしかつけなかった。二番目に愛した男だった。そして結婚で国籍を得ることだけを目的にしていた男だった。身の上話は、ある点を過ぎるとトートロジーになり、ジェーンは寄り添う男を求めても、男が欲しいのは国籍取得だけで、結局、自分の結婚がある種の社会事業として営業化していることに気付かねばならなかった。

イタリア入、パキスタン人、メキシコ人……と。彼女のディープ・ブルー・ナイトの身体の上を、ではなく、彼女の戸籍の上のみを、様々な男が踏みにじっていく。

彼女のディープ・ブルー・ナイトは、アメリカのほうにも、韓国のほうにも、充分には属していない。六人目にペクという同国人の男があらわれ、一万ドルの契約をするまでは、である。

ミスター・ペク、ここはどこ?と、彼女はきく。

約束の地ロサンジェルスさ、と男は答える。

違うわ、――荒れ果てた砂漠、魂のディソレーション。

最初の夫は今度は夜中に突然訪れる。何日かジェーンのもとに滞在していたローラを奪うように連れ去っていく。ジェーンは悲しみに狂乱し、拳銃を手にして(またしてもこの女には銃という切り札が必要だった)娘を取り戻そうと試みるが、ペクに阻まれる。

すでに彼女は求める愛に裏切られ続けてきた哀しい女の全身をペクの下にさらけ出してしまうのだ。契約にすぎなかった結婚は、孤独を慰撫するための後戻りのない交わりにすすむ。またしても女は哀しい愛にくずおれていく。二人の裸身がからみあう姿が寝室の窓に映り、その窓からの遠景に、「約束の地」の夜の街が不確かに浮びあがっている。

ロサンジェルスには、メキシコ的雰囲気が色濃く漂う、といったのはメキシコの詩人オクタビオ・パスだったが、韓国人が多く住むアメリカ都市がリトル・コリアの一角をもつものかどうか、われわれは知るところがない。『深く青き夜』の風景は、具象的には、深くも青くもない。ジョン・D・マクドナルドの『濃紺のさよなら』のフロリダのように陽光がさえぎるものもなく人間を裸に暴いている。

夜が夜であるためには、黒い娘への愛情とアメリカヘの憎悪に錯乱する朝鮮女の魂の惨劇につけいって、合法的な夫婦の営みを盗みとる男の手練手管が必要だった。そしてそれが女の孤独が決壊してゆく臨界であることも――。奪われた女の哀しい隘路は通俗にここでも踏襲されているようである。

ペクは妻の紹介でドラッグ・ストアの店員の職を得る。同僚も在米韓国人で、やはり恋人を本国から呼び寄せようとしている。機会の国アメリカ、かれは先達らしく、こんなところで店員をしていたって、ニグロの押し込み強盗にでも射たれるのがオチだ、と分別を語りきかす。しかし店のオーナーはペクのほうを気に入り、何かと前任者を軽んずるようになる。面白くないかれが見つけたものは、ペクがデス・ヴァレイで捨てた女が生還し、ペクに賞金をつけて探し当てようとしている新聞広告だった。

契約ばかりでなく、実質にも夫婦になった二人を夜中に、今度は、移民局の役人が襲う。これは前もってペクが習練を重ねてきた関門だった。アメリカ、自由と機会と民主主義の国、わたしはこの国を愛している、と叫び、ついで勝手につけたアメリカ名を名乗る。

かれの名はグレゴリー・ペク。

しかし捜査官の審査は熾烈をきわめ、夫婦生活の実相までは口裏を合わせたが、ペクはジェーンの年齢を間違った上に、韓国名を知らないことまで暴露されて窮地に陥る。一つ誤れば逮捕と強制送還が二人をおそうだろう。

ここで頭をかかえたペクは一世一代の演技でこの危機をのりきろうとする。突然かれは立ち上り、アメリカ国家を唄い始め、見事に通しで唄い上げてみせるのだ。安聖基の泥くさい熱演が最も光るのはこうした部分である。

Gメンは追求をそこでやめる。移民局は引き下り、かれのアメリカ在住は合法化されたのである。

つづく

アクロス・ザ・ボーダーライン1 [AtBL再録2]

映画は国境〈ボーダー〉に宙吊りにされる。

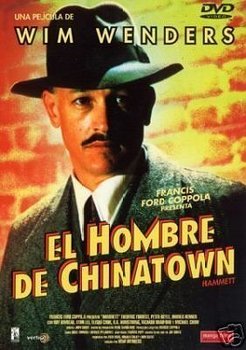

そのようにしてヴィム・ヴェンダース作品『ハメット』は成り立っている。それはたぶん、書き直されることを欲した一つの原稿に関してのエキセントリックな物語である。

チャイナタウンの銃撃戦のさなか、作家ハメットはブラックマスク誌に送るための原稿を紛失する。かれがその原稿を徹夜でタイプし終ったところに、かれの作品から脱け出してきた旧友の探偵が、かれを事件にまきこむために訪ねてくるのだ。結末について少しばかり不満の残る原稿をかれは封筒に入れて、旧友と街に出かける。

そして喪くしてしまった原稿に再び出くわすのは、すでに深みにはまってしまった事件の頂点においてだった。幕引きにあって事件の当事者たちは口々に、ハメット、あれは仲々の作品だったが、結末については異論がある、とそれを示してみせようとするのだった。

原稿はむろんのこと、それらの混乱の中に再び四散してしまうのだが、やはりついに、作家は自分の手からその作品が紛失されてゆくことに気付くのである。大まかそのように、ヴェンダースは、『ハメット』を映画喪失の物語として提出した。そのように語りかけたかったようである。

それはたぶん、アメリカの土を踏みそこでの製作を宿命付けられたヨーロッパの映画人の宙吊りを示しているのである。映画『ハメット』はそうした回路で固有にヴェンダースに属している。

同様に、原作の小説『ハメット』が固有にジョー・ゴアズに属していることは、ここで強調されるべきだろうか。ゴアズはネオハードボイルド派の平均点的な書き手であり、ヴェトナム復員兵の人物像を模索した『マンハンター』いがい記憶に足る作品もない。そのゴアズの一応の最高作で『ハメット』はある。それは単一にハードボイルド派の始祖へのかれの率直なオマージュによっている。スティーヴン・マーカスが作家論で、ウィリアム・ノーランが文献学で、リリアン・ヘルマンがあまり上等でない伝記作家ぶりで、それぞれ、ハメットを讃えたのと同等の献上がここにある。

そしてここにも、作家ハメットの「途上の原稿」についての物語が、確かにある。しかしそれは一つの副旋律にすぎないともいえるのであり、書きかけの原稿に関する記述には、常に厳密な伝記的事実への依拠がみられる。

最初の二長編とそのブラックマスク掲載時との異同という初歩的なテキスト・クリティックヘの情熱が――。ただないのは、途上の作品がもつ可能性へのいっしゅ傲慢な無念さ、という一点である。

ひるがえって、ヴェンダースが自分の映画『ハメット』についてもった偏執には、最終的に、無念さというその一点ばかりが残ってきたようなのである。

ヴェンダース作品としては、『ハメット』は、『アメリカの友人』にかなり相似する仕上りになっている。しかしながら、その『アメリカの友人』を観てF・F・コッポラがかれのアメリカの友人になりたいと思ったという「事実」を知っている者にとっては、この結果は、皮肉いがいのなにものでもない。

くりかえすが、ゴアズの原作は、後代からの始祖へのオマージュという主調音を除くと、やはりネオハードボイルドの平均点である。ということはつまり、ロジャー・コーマンの「ファミリー」であるコッポラ・マフィアが手軽にB級作品に仕上げることのできるネタであったにすぎない。

ところがコッポラは、かれの仲間ジョン・ミリアスやジョージ・ルーカスを信じる替わりに、ヨーロッパの作家がアメリカン・ハードボイルドをいかに異化するかの興味に技企することを選んだ。

かれは、例えば、イギリス人トニー・リチャードソンの『ボーダー』がどれだけ俗悪な映画か見届けることができなかったのかもしれない(『ワイルドバンチ』のウォロン・グリーンがシナリオに参加しているにもかかわらず、『ボーダー』は、二十年来の定型を保守した犯罪的な凡作であり、ただライ・クーダーの主題曲だけに価値があった)。

初めにニコラス・ローグが招かれた、ということである。思わせぶりな色彩技巧派であるローグならあるいは、コッポラの望むとおりの異化(イカかタコか知らないが)を、やってのけたのかもしれない。しかし要するに『ハメット』においては回答は明白だったのではないか。ミリアスの『デリンジャー』のハッピネス、ルーカスの『アメリカン・グラフィティ』のノスタルジア、それにプラスして、コーマンの『ブラディ・ママ』のB級の香りをつければよかった。

それ以外になかったのではないか。そのくらいはコッポラ映画マフィアにとっては簡単なコースにすぎなかったのではないか。それをかれはしなかった。コッポラからローグヘ、ヴェンダースヘ、そしてコッポラのヴェンダースからヴェンダース自身へ……。

事態はそのように展開していった。そうである。そのようにしか展開しえなかった。

確かにヴェンダースの『ハメット』には実在した主人公への尊敬はかけらもない。キャラクターにしても、ただ見事に化けたフレデリック・フォレストのハメットもどきが悠々と一人歩きしているのみである。

例えば、他にもハメット役者がいるのなら、『拳銃の報酬』の頃のロパート・ライアンが最適だったとか、様々に想像をかきたててもくれるハマリ役である。しかしかれの友人――われわれがあのコンティネンタル・オプのモデルとして知っているところの探偵――役にいたってはひどいものである。もちろん、原作に濃厚なこの実在のモデルヘの脈々たる敬意から、再び、映画が無縁であるにしても、役柄じたい全く精彩を欠いている。

最初にリチャード・ウイドマークが求められたが実現しなかったことがその主要な理由であるだろうか。『情無用の街』のマシンガン・ギャングから『ニュールンベルグ裁判』の戦勝国検事や『刑事マディガン』のB級刑事まで、多彩なキャリアに輝く大スター、ディック・ウイドマークの探偵役に、ヴェンダースがどんなイメージを抱いたかよく了解しえないが、いずれにしろ、映画の友人役は全くつまらない結果になっている。

少なくとも作家ハメットはこの友人を自作のヒーローとしていたのだし、この理想化が原作から映画の過程で変容したにしても、紛失した原稿の中の重要な役どころであった友人のキャラクターが生きてこないことは、映画の小さくないマイナス面の一つだった。

ことほどさように、『ハメット』は一点を除いては、キャラクターの映画であることをやめているのである。一貫して、紛失した原稿についての物語なのであり、それをタイプライターヘのいっしゅマニアックなまなざしによって、主役はタイプライターかと錯覚するほどに、貫いているのである。

一点を除いて、とは当然ながら、バイプレーヤー選びにおいて固執されたヴェンダースのヴェンダース映画ぶりのことに他ならない。この一点では、まさにキャラクター満載、なのである。エリッシャ・クック・Jrを始めとして、ジョン・フォード映画のスタンプのようなハンク・ウォーデン、そしてシルヴィア・シドニー……。

エリッシャ・クックは元IWW闘士のタクシー・ドライバーとしてかなり重要な役をあてられているのみならず、明らかにハワード・ホークス作品『三つ数えろ』でのかれが殺されるシーンが引用される場面の直後、年代ものの四十五口径を引き抜く見せ場まであたえられているのである。

そしてシルヴィア・シドニーの登場によって、初めてしかも唯一、ヨーロッパ人によるアメリカン・ハードボイルドの異化というコッポラ的モチーフを満足させる場面が、垣間見られたように思う。

フリッツ・ラング作品『暗黒街の弾痕』について、ジェームズ・ボールドウインは、疎外された人間の苦悩をアメリカの白人ならこんなにもありふれた仕方で適確にしかも深く捉えることはできないのだ、と書いたことがある。続いてその主演スターについても、ボールドウインは、シルヴィア・シドニーは自分にニグロ女を想わせるただ一人の白人女優だったし、ヘンリー・フォンダの『怒りの葡萄』での歩き方はかれにニグロの血が混っていることの証明だ、ともいっているのである。

繊細なニグロの小説家は、そのように異化を読み取っていたのである。そして、コッポラに招かれてアメリカにきたとき、ドイツ人ヴェンダースが、第三帝国からハリウッドヘの亡命者フリッツ・ラングにより深く出会った、出会わざるをえなかったことは想像に難くない。

そのようにかれはアメリカ映画を発見したのである。それはかれの映画の宙吊りを示している。それをヴェンダースは、シルヴィア・シドニーを――『暗黒街の弾痕』から約半世紀――登場させることによって、傍点をふったのである。

基本的には、しかしながら、『ハメット』は、紛失した原稿の中の物語が事件の物語を回収するという小味で瀟洒なB級探偵映画に仕上っている。とってつけられた音楽がかきたてる居心地の悪さを我慢すれば、そうした出来映えに満足することができる。

冒頭には、作家が書いている友人を主人公にした短篇の結末のシーンが出てくるわけだ。それは原稿が紛失したまま、映画の時間において脇にどけられているが、終幕になって、事件そのものの展開がその短篇の結末に相似してくることによって前面に出てくる。

そして、事件は、作家の結末を書き変えるふうに落着してしまう。そのとき、作家の探偵稼業は再び作品世界に回収されてきて、見事なゴールを決める。基本的には、『ハメット』はそれ以上の映画ではない。

だがそれを確認すること自体は大よそ無意味なことにすぎない。

ヴェンダース・フィルム『ハメット』について、受け取るべきは、タイプライターヘの視線、アメリカ映画への異化、という二点の強調だろう。

(もうひとつ中国人を扱っての外在的表現の限界性については省略する。ゴアズの原作では魅惑的だった中国女が映画の中で生きてこないのは単なるミス・キャストに起因するだけだろうか。要するに、チャイニーズ・マフィアと警察の骨肉の抗争を描いたマイケル・チミノ作品『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』にしてもそうだが、東洋人は了解不能につき物語世界から排除しておきたいというかつての探偵小説の暗黙の約束事を否定しさるほどには、中国人を対象化できていないのである。こうしたアメリカ映画の地方性についてはまた別の論点があると思うので省略したい。)

かくして映画は国境に宙吊りされる。