略奪された映画のために モ一ニングテイク1 [AtBL再録2]

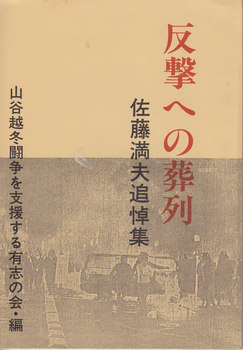

略奪された映画のために モ一ニングテイク1 佐藤満夫『山谷』

映画は映画であり、これは限りなく単純なことだった。

一つの映画について語ることが極度の痛みを伴う作品は数多くあるわけではない。 ましてやその痛みが個人的な事柄を超えて存在するような作品はほとんど稀有であるに違いない。

『山谷〈ヤマ〉――やられたらやりかえせ』はその一つの例であり、わたしがこれから語ることを強いられるのは、その痛みのある種の普遍性についてであるだろう。

周知のように、この映画には二つの墓銘が刻まれている。映画の中にではなく、映画の外に、製作の出立と終幕とのクロニクルに、二つの墓銘が刻み込まれている。

葬列に花飾りはいらないにしても、死者を正当に葬ることなしには生者は生きられない。

佐藤満夫

山岡強一

かれらは山谷をめぐる熾烈な階級闘争の途上に無念の戦死を遂げた。

命を的にされ、選抜されたテロリストによって計画的に殺られた。とりわけ映画をつくることによって、そのことへの反動として、白色テロリズムに個的な命を的にされた。

かれらは、階級闘争における戦死者というよりも、むしろ映画をつくることを媒介にした階級闘争における戦死者であるという意味で、よりいっそう映画に所属する戦死者であるのかもしれない。

わたしは『山谷』が全的な意味で階級闘争の映画であるか知らない。

ところで全的な意味での階級闘争の映画なんてあるだろうか。現実にあることができるだろうか。

佐藤満夫がウカマウ集団の『革命映画の創造』に強く触発されて、山谷でのドキュメンタリー映画を構想したことはよく知られている。

この国でいったい革命映画は創造できるのかという問いは、常にある種の人たちを立ち止まらせ、痛みを身体にうちつける問いだった。果たしてこの国には、アウグスト・ボアールが提起する意味における「被抑圧者の演劇」はあることができるだろうか。またパウロ・フレイレの提起する意味における「被抑圧者の教育学」はあることができるだろうか。その問いはのりこえられない。

ただ、この国にも、山谷のように、釜ケ崎のように、階級戦争が、街頭の成り立ちにおいても、個的に強いられる存在様態の成り立ちにおいても、絶対的に赤裸々に露出してくる現場は確固としてある。

被抑圧者=下層プロレタリアート=被差別人民という言葉は、いまだこの場では生きて語られる。革命映画はここにつくられねばならないという心情が発することはごく自然の過程だったろう。

ほとんど日本の中の異国のように植え付けられたゲットーの街。日本資本主義の上昇する市民生活からは決して生まれえない人間の原初がここにある、と思われるのは素朴な過程だったろう。

この国にも、映画の歴史があるだけ、ドキュメンタリー映画の歴史もあったし、運動の映画の蓄積もまた反運動の体制ドキュメンタリー・フィルムの蓄積と同じ程度には、全く同じ程度の質には持続してきた。

被害者の映画もあれば加害者の映画もあった。運動の映画の歴史の中から、寄せ場が射呈されてきたことは、べつだん佐藤満夫の独創ではあるまい。素朴にいえば、ドキュメンタリーの素材として山谷は、強度にみちたものであるだろう。しかしそのことは撮られるであろう作品の質を保証するわけではない。

もともと映画は、佐藤満夫の欲求においては、寄せ場闘争の様々の局面を記録報告するものになるはずだった。かれの肉体が、かれにドスを抱いて体当りした白色テロリストによってもし破壊されなかったとして、だが。

死は反革命のほうから急激に襲ってきた。少なくともそうではなかったかとわたしには思える。かれがじっさいに撮影をした日数はわずかに十二日。それ以上の映画つくりを、反革命はかれに許さなかったのである。

それだけでいったい何を表現しえただろうか。遺された佐藤満夫のシナリオ原案がある。そのものに何事かを語らせることはやはり無理というものだ。生きられたフィルムのための手がかりをそこに探しても空しい。

カメラの生理感が、整然とした撮影スケジュールをのりこえていくところにしか、かれは自己の充全たる作品をもつことができなかっただろうから。

わたしは、佐藤満夫が十数年ぶりに映画という現場に戻ってきたとき、どれほどその渇えを満たす映像にとりつかれ、追い求めたか、そのことを『亡命者帰らず』(彩流社)の冒頭にいくらか、同時性として書いている。

この映画は全くのプライヴェイト・フィルムの部分を数多くもつ。それはみずみずしいのだ。作者の私性は運動者の質に連結させることによって力を得るだろう。そうした幸福な弁証法を自らに課すことによって、佐藤満夫は傑作を夢見たのに違いないのだ。そして……。

現実はかれの戦死で終った。

いや、そうではない。始まったのだ。

わたしは、佐藤満夫が遺した数時間のラッシュ・フィルムも、佐藤が殺された後に、かれの相棒のカメラマンが撮った十数時間のラッシュ・フィルムも観た、ことがある。寄せ場のように古典的圧制が現前化された場所においては、人間の置かれた条件も赤裸々であるから、個々の人間の存在感も強烈であることは当然だ。

カメラをかれらに寄り添わせるなら、肖像画のようなドキュメンタリーは容易につくりうる。ほとんど対象からの力によってそれは成り立ってしまう。そして監督が殺された夜の暴動もまた絶好の記録対象ではあったろう。

そんな寒々とした感想しか残らずに困惑したことを覚えている。

そのラッシュ・フィルムをもとの素材にして、もし映画が出来上っていたとしたら、と予測することは不遜な想像力であるだろう。じっさいは、はるかに遠くに『山谷』は、つくりあげられたのだから。

残された人間によって遺志が引き継がれなければならないと思われたとき、そこから映画のすべてを引き受けようとする姿勢は不可避だった。そしてそれ以上のものを引き受けることも。

佐藤満夫が意志したことばかりでなく、佐藤が意志しえなかったこともすべてぶちこんで、映画を引き継ぐこと。

書けば簡単だが、じっさいは苦難の末だったと思える。

ある意味では最も集団的な構想がここに実現したのである。佐藤満夫の『山谷』はやはり、佐藤の個人的な資質以上のものにはならなかっただろう。

換言すれば、個人的な才能に依存する以上のフィルムにはならなかっただろう。それは全く当り前の帰結だ。佐藤の死の直ぐ後に回されたフィルムもまた、それが集団的な確認のもとにあったにしても、やはり個別の才能なり努力なり頑張りなりに依存したものであらざるをえなかった。

遺志を継ぐとは、残された者の主体を死者に対峙させることだ、という確認が発生して初めて、映画『山谷』は集団化されたのだと思う。そこに到るまでは長い消耗の時間が要されたといわれている。ここで初めて映画『山谷』はウカマウが主張し続けているような集団制作の質をもつことができたのだろう。

少なくとも佐藤満夫の映画をのりこえ、かれの主体を一つの部分とすることなしには、『山谷』を引き継ぐことはできなかった。それも当の本人の政治死という犠牲を払ってなお直線的には創出できなかった視点だった。死者への手向けは、同志たちがかれを正当に葬ってやること以外ではないのだ。

それに気付くためにも生きている人間は赤い血を流さねばならないのかもしれない。

映画『山谷』は後半、唐突に筑豊に跳ぶ。佐藤満夫の人民葬後、約半年、試行錯誤の末だったと思える。映像集団〈山谷〉(勝手に名付けたが正式には「山谷」制作上映委員会と呼ぶのだろう)の最初の突出だった。

ただわたしは現場の雰囲気を全く知らないで見当をつけたのみだから、集団の突出が映画集団という質においては持続性を支えられていたのかどうか、わからない。映画以外の集団として考えるなら一定の戦闘力は信じうるのだけれど、映画に向けての集団として力量を持続しえたのかわからない。

別の言葉でいえば、映像集団〈山谷〉の創出は同時に、映画監督山岡強一の誕生だったのだろう。そこで集団の局面は個人の局面に解消されてしまったのかもしれない。わたしが推測しうるのはここまでだ。

政治闘争のまぎれもない指導者が、そのままの位相は変えることなく、ドキュメンタリー映画の監督になりうるという事実は、かなり異様なことだ。それ自体としては異様な過程だが、個別の闘争からみる限り、佐藤の遺志を引き継ぐための具体的なやり方は、他に考えられなかったのだろう。そうして山岡強一は、映画『山谷』という可能性の全体を引き受け、そしてそののりこえを意図して、九州にカメラをもちこんだといえるのである。

山岡の胸を去来したのが、佐藤のように傑作への夢であったとは考えにくい。かれはただただ当惑していたばかりのようにも思える。

筑豊。朝鮮海峡。

あくまで根幹にあるのは寄せ場との往還である。

思想とイメージはここでは一体だ。朽ち果ててゆく風景がとらえられる。ある村では一つの村落の集合全体が生活保護受給者の集団に化している。そして廃坑と朝鮮人の墓。

見事に取り残された風景だ。資本主義が破産させ、自らも破産しつつある風景、というだけでは充分ではない。

石炭産業は、高度成長下のエネルギー政策において、根こそぎに切り捨てられたのである。あたかもこの帝国の基幹産業がいつでも最底辺の労働者の献身と犠牲において成り立ってきたのにも相似して。

産業部門の廃棄とは、労働者のスクラップ化に他ならなかった。エネルギー政策転換による大量の基幹プロレタリアートの流浪化は、充分に語られてきたわけではない。

『山谷』は寄せ場という視点から、また映画という手段を通して、ここに照明をあてようとした。山岡強一のメッセージは明快である。

つづく

コメント 0