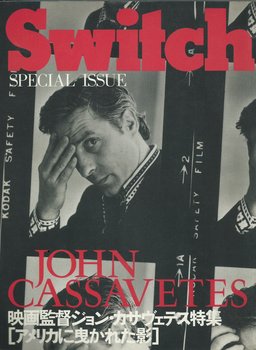

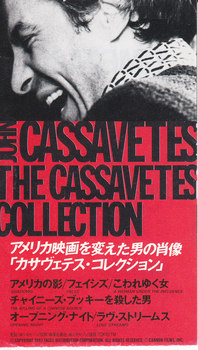

『Switch ジョン・カサヴェテス特集』書評 [AtBL再録1]

映画について語ることは、いつもいくらかの痛みと自己憐憫を含んでいる。それは終った恋の余韻についての繰り言にも似ている。喪った対象が最も美化される不可解な心の動きに支配されるのだ。

ジョン・カサヴェテスについての一冊を前にして新たにその感を強くする。ヴィジュアルな誌面はめくっていて楽しい。とくに末尾のカサヴェテス邸の写真、『ラヴ・ストリームス』の舞台になったというだけである懐かしい既視感にとらわれる。めくりながら本文を少し拾い読みする。アンソニー・クインがリー・マーヴィンと共演したかったけど、かれの酒癖に閉口した話とか。と、するともう満腹してしまうのだ。もう何かすべて読んでしまったような安堵感にとらわれるのだ。

カサヴェテスの一回忌に捧げられるように、かれの友人たちに現地取材してつくられたこの本は、不思議なことに、カサヴェテス映画がもたらす感動と同質の読後感を与えてくれる。かれの作品の映画的な質量の豊さ。にもかかわらず、かれが自分のテーマ(かれが果してテーマといいうるものをもっていたかどうか)を捕捉しようとするさいの驚くべき蒙昧さ。かれはヨーロッパの巨匠たちのように、愛の不毛を描き、関係の困難を語ろうとしてきた。

しかしどこまでもかれの作品は、ファミリーについての報告なのであり、その点で特有にアメリカ人であったのだ。

ところでわたしはカサヴェテスについて何を知っているだろう。俳優としてなら、御多分にもれず『殺人者たち』のニヒルな役柄で記憶して以来、デ・パーマ映画の、例の頭がボカンと破裂する悪役ぶりを始め、かなりの印象は残っている。『特攻大作戦』や『パニック・イン・スタジアム』などのアクション映画では、もうけ役で光っていた。『ローズマリーの赤ちゃん』の不気味さも捨てがたい。

それも、かれがインディーズの草分けのような作家でもあるという知識によって増幅されているのかもしれない。スタアではないがその存在感は忘れることができない。しかし監督作品については大いに心許なくしか知らないのだ。『オープニング・ナイト』に加えて、かれの息子ニックが仇役を演じている『ブラインド・フューリー』(怪優ルトガー・ハウアーによる座頭市リメイク映画!)も、現在公開中だから、少し条件は良いのだが。

『オープニング・ナイト』は果して、盛りを過ぎた舞台女優の不安と幻覚の話だろうか。『グロリア』は、マフィアを裏切り子供を助ける女の話だろうか。最初の設定はそのように始まっても、いつのまにか現実のジーナ・ローランズが役を逸脱して現われてくることに気付く。最後のカーテン・コールにむけられた喝采は誰に向けられたものなのか。役を演じている女優なのか、現実のジーナという女性になのか。映画はそうした択一を意識的に混同させるふうにつくられている。オープニング・ナイトの舞台を努めきった女優に対して、映画のスタッフ全員が祝福を与える、それをそのままドキュメンタリーに仕上げるという結末になっているのだ。

カサヴェテス映画は、ある局面では極度に個人映画の質をもってしまう一般映画であるようなのだ。

ヒー・ワズ・ソウ・スウィート。

ピーター・ボグダノヴィッチの哀惜の一言がこの本のすべてを語っている。まぎれもないファミリーの言葉だ。

「ミュージック・マガジン」1990年4月号

イヤー・オブ・ザ・ラーメン [AtBL再録1]

![]()

伊丹十三の評判のラーメン・ウェスタン『タンポポ』は敬して遠去け、まだ観ていませんし、今後も見ないでしょうが、正月映画で公開される『ハメット』から次にひかえる『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』まで、チャイナタウンものの連続には、時代はラーメン・マフィア映画のものになってきたかと感慨すざるをえません。

チャイニーズ・マフィアの血の抗争を描くヴァイオレンス巨篇、というわけです。二作ともに、チャイナタウンの大セット、中国人のギャング、謎の中国女(これが美女とはいいがたい)のからみ、とどうも似たような印象が残ります。

そういえば一昔前に題名もずばり『チャイナタウン』というのがありました。亡命ポーランド人ポランスキーがつくったムード・ハードボイルドです。けれど重要な傍役で出演したのは中国人ではなく、ロマン・ポランスキー自身であったわけです。

七〇年代のハリウッド映画をマイノリティの進出の時期だとすれば、八○年代はその安定的多様化ということができるようです。要するに『ゴッドファーザー』などのスパゲティ・ヴァイオレンスの位置が、今、ラーメンにとってかわられようとしています。テレビの人気漫画のラーメンマンは死にましたが、アメリカン・ヴァイオレンスの主役はラーメンの時代になってきたようです。

ブルース・リーや高倉健にむけられていたオリエンタリズムの視線は、今ではもっと、平常心に近いものになっています。このことは単純には、アメリカ社会がマイノリティを受け入れる容量が増大したことを語っています。しかし一方では、二世紀という国家の短い歴史の中で経験した初めての敗戦であるヴェトナムは、屈折した排外意識を潜在化させているようです。いわば「勝ち組」の存在です。かれらにとっては常に戦争は継続されていなければならないのです。シルベスター・シリコン筋肉・スタローンに頂点をつくった一連のMIA(行戦中行方不明者)ものは、むしろこの組のストレートな絶叫に他ならないようです。

私見によれば、マイケル・チミノは屈折した「勝ち組」の心情的イデオローグです。『イヤー・オブ・ザ・ドラゴン』は、戦争を国内のマイノリティ共同体に向って継続せよ、と明快に呼びかけています。同時にこの映画は、『天国の門』で天下周知の地獄の辛酸をなめたチミノの復帰作でもあるわけだから、チャイニーズ・コネクションの内部抗争とそれに単身立ち向かう鬼刑事の闘いとをソツなく描きわける、という手腕も誇示する必要がありました。組織と癒着する警察機構からはぐれた正義派の孤立と苦悩、というステロタイプがここで飽きもせずに繰り返えされるわけです。

演ずるは憂愁の暴力派ミッキー・ローク。直接的な怒りによって前のめりに突進していく暴力警官の役ですが、むしろベスト・ドレッサーぶりに見どころがあるといえるようです。もちろんこの映画は、主として、ミッキー・ザ・スーパースターの路線になっているわけです。較べてファミリーの側の描写は、セットやモブ・シーンに迫力をみせる他、平板に終始するようです。これは中国人マフィア争討すべし、の作者の姿勢から当然の結果かもしれません。この姿勢は、ヴェトナム復員兵士である主人公を通して、はっきりと主張されるわけです。

スパゲティ・ハードボイルドはデ・パーマの『スカーフェイス』あたりで終りを告げたようで、ハードボイルドとはこの場合、堅ゆでとゆですぎの両義性に解すことができるようです。ゆですぎスパゲティは日本文化の恥、とは伊丹十三氏の持論でありますが、ラーメン・ハードボイルドは、果してどちらを意味するのでしょうか。

「月刊PLAY BOY」 1986年2月号

子供たちの登場と『鉛の時代』 [AtBL再録1]

子供たちの登場と『鉛の時代』

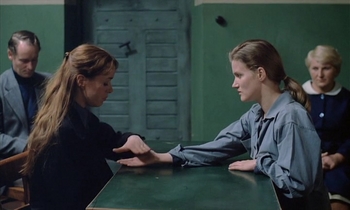

この映画『鉛の時代』は、一九七七年秋の西ドイツ、バーダー・マインホフ・グループ数名が、同時に、獄中の独房で「自殺」した事件から取材している。グードルーンとクリスチアーネ、エンスリン姉妹がモデルとされている。

過激派狩りの日独同時性についても想い出されることがある。要人誘拐とハイジャクとの二重作戦による政治犯釈放要求が粉砕されてしまったドイツと、一応は要求貫徹をもぎとった日本赤軍の闘争とを並列化して比較することはできないが。

時代の弔歌が、シュレンドルフらの映画作家によって用意され、『秋のドイツ』という作品に結実した。マルガレーテ・フォン・トロッタはこの制作に関わる過程でクリスチアーネと出会い、自分の作品を構想することになる。

ドイツの女の物語。ある一つの時代を通過した姉妹の物語。妹は爆弾闘争を貫徹して捕えられるテロリスト、姉はもっと穏健な手段を訴えるフェミニストである。二人の現在はあまり交差しないのだが、二人の共に育ち自己形成をわけあってきた過去はしっかりとつながっている。連合国に打ち破られ両断される祖国ドイツ――戦時の記憶は幼くあまりにも淡いものだが、二人して見た強制収容所のフィルムの正視にたえなかったことは重く残っている。

我々自身のヒットラーの母――兵士たちを多産する鉄の国の生命の泉たち――によって生を享けた姉妹。リルケを罵倒し煙草を喫う反抗的女生徒だった姉、家父長に従順だった妹、現在とは対照的だった過去。

二人の現在は獄中と獄外に分断されている。二人の現在は、厳重な監視に囲まれた面会時間においてしか許されない、短い逢う瀬であるばかりだ。時には激しい論戦が、時には言葉を必要とせず心を暖め合うまなざしの行き交いが、二人を結びつけ、また断絶させる。

二人の凝縮された場所にひきこまれてくるもの、それは私たちの生きてきた時代であったというだけでは充分ではない。

私らの生存は、これは、生かされつつある死なのか、それとも殺されつつある生なのか。それを圧倒的に問いつめてくる画面なのだった。常に一画面に収容されている二人の共生と断絶。獄中と獄外に、私らの「生かされ死」と「殺され生」が図式化されているという単純な意味ではない。私の中には死んでいった人間が確かに存在する。私の中の、私のかたわらに、といったほうがいいかもしれない。死んでいった人間たちの声が私を通して私に聞こえてくる。そういうつきつめをいやおうなく確認させられる重たい画面なのだった。

例えば、姉と妹がセーターを交換しあう場面が、ある。面会時間の打ち切りを宣告され、立ち上がり、しばしの抱擁をかわす一瞬のことだ。二人の女が、同時に、素早く、裸になって、そして相手のセーターをかぶる。これは図式ではなく、はっきりと肉感だ。肉感の交換-交感儀式だ。

互いが持っている思想と真情との肉感、その交換ともいうべきものだ。次の面会日の面会時間まで具体的にはふれあわないぬくもりを保存することだ。

姉は妹のセーターを着て、暖い家に帰り恋人の胸に抱かれる。妹は姉のセーターを着て、寒い独房へ戻って生存の持続をおびやかされる。

だが、姉が「生かされ・死」を、妹が「殺され・生」を、という具合に図式化されるわけではない。泰然と区別できる鉄格子を画面は呈示しているのではない。

しばらくして妹は、より近代化された牢獄に移される。面会室は、露骨に強化ガラスの仕切りによって、あちらの箱とこちらの箱に切り離されている。身体のふれあいはもはや望めないばかりか、声すらも直接には届かない。

別世界であるのだ、あくまで。

会話はマイクを通して、喋るときはボタンを押し、相手の声をきくときはボタンを離していなければならない。メカニズムが関係を思うままに引きまわすのだ。けれども、ここに至っても画面は執拗に二人を引き離さない。

ガラス越しに妹を見つめる姉の顔がガラスに映り、透けて見える妹の顔と二重に重なってくる。ここまできても二人の紐帯をちぎることはできないのだ、と画面は主張しているのである。

私が涙するのはこういう主張に対してだ。生かされ死の中に殺され生がぽっかりと浮び、殺され生の中に生かされ死がどんよりと沈む。融解してどちらがどちらかわからなくなるようで、しかし、「生がどこかで損傷されてあるものとしてしか成り立っていない」・「死がどこか欺かれてあるものとしてしか通有しない」、それらを含みこむ曖昧さで蔓延していることが定式化されてくる、こういう画面の主張なのである。

妹の死が次にくる。

姉は妹の「自殺」が自殺でないことを証明しようとする。そのように生き方を選ぶ、彼女の予断は確証にまで強力化されたが、同時にそれは、これまでの彼女の生活基盤を喪失させてしまった。それだけではなかった。甥ッ子――妹が残した一人息子が、孤児院で仲間からリンチされ大火傷を負ったのだった。「爆弾犯人」の息子だという理由で、「罰」を受けたのだった。

一度は引き取って育てることができずに施設に捨てたこの甥をむかえて、共に生きることを姉が決意するのは、やっとこの後だった。外傷だけではなく魂の傷も内向させた無口な少年になっていた。夜中に、自分を取り囲む残酷な炎を悪夢に再現させて、いくども絶叫する少年だ。叔母はせいいっぱい優しくしてくれようとするが、幼くしてすでに、彼にとって信じうる他人などいないのである。

――何か欲しいものは? と叔母

――水を一杯。

――寒くない?

――寒くはない。

――そばに居てあげるから安心して寝なさい。

――いい、いいんだ。水を一杯くれたら、むこうへ行ってくれ。一人にしてくれ。

ヒトリにしてくれ。対話はそのようにしか運ばれない。

或る日、息子は、壁に貼ってあった母の写真を破り棄てる。

その時、姉は、自分が語るときがきたことを悟る。そうだ。――あなたは間違っている。あなたのママは立派な女性だった。私とあなたのママが生きてきた時代のことを話してあげる。全部。

全部、話してあげる――。映画は、この女性の、語り継ぐ、とてつもなく豊かな表情をとらえて、終る。

『亡命者帰らず』(彩流社 1986.1)第三部「横浜代理戦争――子供たちの登場と『鉛の時代』」から抜粋

章タイトルの意味するところは、次の二点。野宿者への襲撃者として登場してきたティーンエイジャー、また、彼らの白色テロルが弱者排除を是とする市民社会の暴力的本質の代行にほかならないこと。

流れ女の最後のとまリ木に [AtBL再録1]

![]()

ヴェンダース・フィルムのナタ・キンは一瞬、ハワード・ホークスの「駅馬車の女」だった。『パリ、テキサス』で、優雅にでもなく華麗にでもなくゆっくりとふりむいたナスターシャ・キンスキーは、まさに『リオ・ブラボー』のアンジー・ディキンスンそのものだった。男に手ひどい傷を与えて去ってゆく流れ女というハリウッド映画の永遠の像だった。

一瞬の登場がすべてであとは蛇足であるような役柄は珍しいものだが、あとはテレビのCMでおなじみのナタ・キンが出てくるだけですいぶんと興ざめた。

一方、『友よ、静かに瞑れ』の倍賞美津子は、典型的にある場所にとどまってそこに属している女だった。それも待っている女というような受け身のイメージではなく、とにかくそこに存在している女だった。疑いもなく、この映画でいっとう優れているのは、彼女が藤竜也と演じるラヴ・シーンであると思う。階上と階下の部屋でそれぞれが眠れない夜を過ごす情景が短くカット割りされてくる部分――。何よりも距離が、端的に、前面的に注目されているのだ。彼女が動かない限りこの関係は隔てられたままだということははっきりしている。

『友よ、静かに瞑れ』は、かなり豪華なスタッフをそろえてつくられた日本製ハードボイルド映画の近来の収穫といえる。それは、同じ領域で、もっと予算と女優に恵まれずにつくられた『凌辱・制服処女』と同程度の収穫であるという意味にすぎないのだけれど。

日本のハードボイルド小説が、本場を凌駕しつつ、船戸与一や森詠や谷恒生のように舞台をインターナショナルな場所に求めたり、矢作俊彦や村上春樹のように日活アクション経由をあきらかにしたりするなかで、北方謙三は情念のドラマを純化する方向でこの形式を利用しているようだ。その意味で、北方の作品にはいつも、純文学志向の代償をハードボイルドに吐いているような一種陰惨なパトスがつきまとう。かれの物語は都市を必要としていない。要するに、そこにはいつも場処がない、背景がないのである。風化を拒否する情念の緊張のみがあり……おまけに女も必要とされていないのである。

丸山昇一脚本の映画は、それをもう一度、日活アクションの世界に投げ戻してやるような方向をもっている。ただ、今ではすでに、喪われてしまった日活アクションヘの哀切なリメイクと嘆く他はないのだけれど。

しかし、明らかに、ここには原作以上のものが付与されてしまっているのである。ここには、藤竜也のうらぶれた流れ者と定往者の明確な肉体をもった倍賞美津子との境界を破れない恋情がある。

北方の世界が女をいつも添えものにした友情の物語であるとすれば、映画のほうは友情を脚註にしてこしらえられたあらかじめ喪われた恋の物語である。出典は明らかであり、ある年代の者らが毎週毎週うんざりするほど観てきた、あの渡り鳥シリーズの、陳腐なそしてどこまでも定型的な小林旭と浅丘ルリ子なのだといえるだろう。

だがさかのぼってみれば、これはハメットが偏執的に好んで描き込もうとしたシーンであり、ボガードがほとんど肉体化して繰り返し演じてみせたモラルなのでもある。

愛する女とは必ず訣れねばならない、という――。

この同一線上にホークスが、ジュールス・ファースマンのシナリオによってつくった「駅馬車の女」がいるのだろう。

だが『友よ、静かに瞑れ』は、結局のところ、在日朝鮮人監督の崔洋一のものである。舞台を原作の「裏日本」から沖縄に移して、乾いた情感をものにしたともいわれるが、そのこと自体はいずれ大したことではない。この作品の基調に、喪われた歳月というオブセッションがある限り、これは原作の枠内にとどまってしまうのだ。

ここで使われている沖縄もどこかしら幻想的な舞台であり、比喩の中の書き割りであるようだ。沖縄というボーダーのうちに定住する女とそこに踏み込むことのできない流れ者との絶対的な並行線がうたわれるための材料である。男はやってきたときも去ってゆくときも少しも満ち足りてはいないのだ。常に舞台から拒絶されて立ちすくんでいるのだ。

映画は執拗にこのヒーローを遠望的に決定付けようとしている。これを了解したところで、崔のメッセージを受けとめえたなら、最終的には、それでよいだろう。

歳月の様々な変容や洗練を経ながらも、ハードボイルド・ヒーローのアーキタイプは、人間がボーダーに吊された情況に関わっていると思える。それはドイツ人ヴィム・ヴェンダースのつくった『パリ、テキサス』に一瞬像を結んだ流れ女のイメージにみることもできる。そしてかれの前作が『ハメット』であったことは何の偶然でもないのだ。

「ミステリマガジン」1985年9月号

李長鎬〈イ・チャンホ〉『寡婦の舞』 [AtBL再録1]

![]()

『寡婦の舞』「Widow Dancing」は、ワイド・スクリーンいっぱいに赤いマニキュアをした女の指がアップになる場面から始まります。若い女が語る身の上話が重なってきて、これは、一昔前のわがピンク映画のブルーに屈折したイントロ部分に似かよっているようでもありました。

李長鎬監督の最近作であるこの映画、あまりに内容が暗いので公開後すぐにネクラ入り(おっと違った)オクラ入りしてしまった曰くつきですが、今回、瓜生良介と発見の会のプロデュースにより日本公開の運びとなり、ぴあ・フィルム・フェスティバルのプレミア上映を経て、各地で公開の後、九月に東京上映となります。昨年も同じ主催によって自主上映された同監督の『風吹く良き日』が、大方の好評にむかえられ、おまけにNHKでテレビ放映までされたことは、記憶に新しいでしょう。

とまあ、予備知識はほどほどにしまして、実のところ女性映画なんてしろものは、本欄の対象にいれたいものも色々あって、目ぼしい作品をならべてみても、何かもうひとつ、どれもが相変わらずの「自由な女」「翔んでる女」「自立した女」の映画ばっかりで、新味がないなどと評定すると怒られそうですが、フム、どうしたものかとためらってしまうのですね。女性の置かれた社会状況は(女性は、ではありません)まだまだクライし、そのクラサを直視しなければいけない、というのがこの映画の一つの立脚点であるようです。

その意味で得がたい傾向をもった作品であることがわかると思います。これは本当に、この国でやろうとすると半分ポルノになってしまうような題材なんです。イントロなんかはまさしくそのようで、何かいまにも、安っぽい色調にとらえられたその室内で、アヘアヘ・ムレムレが始まってきそうなフンイキ。どういうふうに展開されてくるのかというと、エロではなくて、やはり李監督独特の重心の重い画面に、沢山の話がぎゅうぎゅうと詰めこまれてきます。

重たさをやわらげ、画面をコミカルに仕立てあげようとして、コマ落としや誇張たっぷりにデフォルメされた反復が多用されていますが、これはどちらかといえば、作り手の思いだけが先行するような、努力賞に終る要素のように思えます。

主演女優は、同監督の戦争映画『日松亭の青い松は』のあの李甫姫〈イ・ボヒ〉あの方であります。

全体は三話にわかれて、オムニバス風にもできているし、連続して一本の大筋になっているというふうにもつくられています。最初、赤いマニキュアをした若い女が男(ニッポン人です)にだまされて子供だけ残ったなんて話をしていまして、きいているのが海千山千の顔をしたオバサン(朴正子 パク・ジョンジャ)。このオバサンが結婚仲介業の元締め、やり手婆すれすれの方法でアホな男をだまして紹介料を取る一方、薄幸の女たちをひきとっては家族的に面倒を見ているという「イエスの箱舟」女版みたいな人。

これだけだと昔の森崎東の『女生きてます』シリーズに近い人情喜劇を想い出すけれど、こっちはどんどん下降してゆくカンジ。目には目をで、この人、ヒロインを日本人男にだまされた在日朝鮮人(つまり日本語しか話せない)の役に仕立てあげ、成金をだまそうと画策します。それが裏目、警察のオトリにはめられて仲介業は一網打尽、二人は牢屋行きで、これがまず第一語です。

次に第二話がぎっしりと密度が濃くて、話がいりくんで、少し苦しくなります。ヒロインの兄夫婦というのが子供を引き取ってくれますが、職業道路掃除、子供二人の一家が長屋の一間暮しに、声をおしころしての夫婦生活もあれば、親子ゲンカの絶えない隣家の息子が赤ん坊に添寝する母親を犯そうと忍び込んでくる屈辱的な欲情もある、というにぎやかさ。

加えて旦那が交通事故で死亡、寡婦はビルの掃除婦に働きに出る……要するに、徹

底した貧乏の話なのです、ここに詰め込まれているのは。貧困が一番に本質的な題材だとする李監督の姿勢とそういう姿勢を社会秩序にとって好ましくないものと規定する(韓国の)政府側の方針との緊張が明らかになってきます。

第三話はまた飛躍、刑期を終えて出所したヒロイン、なぜか子持ちの男と再婚しているのだけれど、某新興宗数団体の狂信者になっていて、家族など、全く顧みないのです。カミガカリになっている彼女の傍らには、また元締めのオバサンがいるわけです。

男は子を連れて去るし、教会も札束だけをフトコロに逃げてしまうという常識的な破局になって、まただまされたという話。ここから映画ははっきりしたメッセージを前面に出してくるように思えました。

だまされた女が歴史を作るというような迫真性です。

教会の集会はほとんどものすごいフィーバーで踊り狂っている信者たちの姿を捉えることで終始していたから、ダンシング・ウィドウの意味がそこから突き抜けてくることが容易にわかるでしょう。

弱者の敗北というパターンではなくて、開き直って、どんなことがあっても引き退がるもんか、と誓い合う二人が残るのです。ここにまた作者の生な訴えをききとるべきなのでしょう。

「ディアダブリュ」1985年8月号

李長鎬〈イ・チャンホ〉『風吹く良き日』 [AtBL再録1]

李長鎬脚本監督(崔一男〈チェ・イルナム〉原作)『風吹く良き日』。

この映画のシネマテークの方法論について――‐要するに韓国映画の在日における上映の困難性の突破の仕方について――先に述べなければならないかと思うが、それは略する。

『風吹く良き日』は首都ソウルにうごめく青春に投影された現代韓国の階級対立の問題を鮮やかな鋭角で描ききった傑作である。ソウル・グラフィティーの副題(これはだれが付加したのかしらない)どうり、地方出身の三人の青年――中華料理屋の出前持ちトッペ、理髪店の見習いチュンシク、ポン引きで小金を貯めるホテル従業員キルナム――の友情と恋と訣れ、といったものが乾いた叙情で処理されてくる。

かれらは何れも、非熟練の半ば慢性失業的な未組織労働者として日々移ろうように暮らしている。ソウルでの生活がとりわけ素晴らしいのではない、都市化政策のひずみをモロに喰らって田舎では暮らせなくなったから、ソウルヘの道を選んで、かろうじて第三次産業下層の仕事にありついただけなのだ。かれらのうち将来に夢らしいものがあるのはホテル王への立身を夢見るキルナムのみなのだ。

かれらの淡い愛は、いつも、首都がグロテスクに「開発」されてゆく風景に囲饒されてある。キルナムか美容師のチンノクに自分の夢を語り、チュンシクが理容マッサージ帥のミス柳に想いを告白するとき、いつもそれは丘の上であり、立ち並ぶ高層ビルと間を貫く高速道路に変わり果てた都市の貌が、かれらの向こうに見えてこざるをえないのだ。かれらの逢引きの揚所は、いつも裸の鉄骨がむき出しになった建設途上のビルの下であったり、ブルドーザーに蹂躙され露出された地面の上であったりする。

トッペがチュンシクの妹チュンスンに出会うのはまだ舗装されていない埃っぼい道の途上であり、道をたずねるチュンスンに「ああ、また馬鹿な田舎娘がソウルにやってきた」とトッペは呟くのだった。

そしてもし、かれらが夢を語ったり、愛をはじらったりしても、話題はいつも貧困に流れ着き――弟に学校を続けさせてやりたい、病身の父親を養わねばならない――そこに絶対的に沈澱してしまうのである。そうしたかれらを空虚な、奇怪な、建設工事の音がうち、そして見下ろされる都市は無機的な残酷なたたずまいを拡げているのである。

とくに秀逸に痛快なシーンを選ぶなら、それは、トッペがブルジョア娘の気まぐれな誘惑にのせられてディスコで赤恥をかかされかけるが、故郷での祭りの踊りを想って陶酔的になり、一場を完璧に制圧してしまうほどのフィーバーで踊り狂う場面だろう。

ここでようやく階級対立ヘの視角が動的になるのである。トッペ役の安聖基〈アン・ソンギ〉がこの武田鉄矢ふうのキャラクター設定で一躍スターになったこともうなずける次第だ。

貧困が規定する愛のかたち、地方と都市の根源的な異相――これらで構成されるメロドラマは、日本の商業映画が七〇年代前半に(後期やくざ映画と初期ロマンポルノを最後にして)ほとんど使い果してしまったテーマである。

今、李長鎬の映画に、それらが力として復活していることを見るのは、複雑な感慨をもたらせる。

『風吹く良き日』には、もちろん、エピソードを欲ばって詰め込みすぎた点、後半の図式タイプのメロドラマで冗長に流れてしまう点など、欠点は少なくない。だが今は、更なる作品――かれのデビュー作『星達の故郷』や河吉鐘〈ハ・キルチョン〉によるその続篇――などを待望することで筆をおこう。

「詩と思想」29号 1984年12月

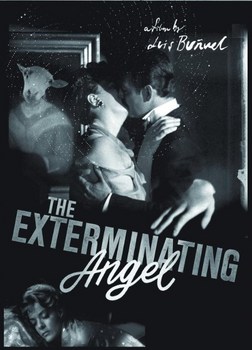

ブニュエル『皆殺しの天使』 [AtBL再録1]

![]()

ブニュエルの猛烈な悪意と狂気。仮借なく襲いかかってくる悪意と狂気……。

『皆殺しの天使』は、そこにある種の象徴意図やブニュエルの宗教(あるいはイデオロギー)やシュールレアリズムの方法論を読み取れるような単純構造の作品ではない。

限りなく闊達で猛烈な悪意にみちた作者の気狂いじみた嘲笑に身をゆだねることが最もふさわしい。そしてこれは端的に、堂々と、B級オカルト娯楽作品である。

あるブルジョアの豪邸。何者かにおびえて次々と逃げてゆく執事やコックたち。それに関わりなく二十数名の夜会が開かれる。かれらは夜明けになっても帰らない、全く不可解にも、広間に幽閉されてしまう。これが基本的な設定である。

幽閉された人々のドラマは、これが中幹をなすにしても、それほど卓抜としてはいない。

この設定を観客に納得させるまでの前奏が何ともいえずおかしい。ブニュエルのくすぐり(といえるほどの生やさしさてはないが)が、哄笑にまで高まって、突如、カフカ的不条理が現出してくるわけである。

女主人が、今夜はマルタ島風にシチューの前菜をお楽しみ下さい、と宣言する。これだけでもかなりおかしいワッハョハなのだが、このシチューの火皿をしずしずとかかげ運んできた給仕が、いきなりバッタリ転んでしまう。血のめぐりの早いことを誇りたい男が、転んでぶちまけるのを見物させることが前菜の意味だったか、と笑いとばすと皆も従って笑い出すのだ。

女主人は屈辱に身をふるわせて、厨房に駆け込む。――そこには熊が歩き回っていて、追いはらうと、何匹かの羊が入ってくる。その間にも、シチューをぶちまけた給仕やそれを作った料理人たちが、屋敷から逃げ出してゆく。使用人は一人を除いて誰も残らないのである。

この閉じ込められるという状況は、急激にではなく、徐々に、しかしいかにも無慈悲に納得されてくる。作者は、この幽閉された人々を観客に与えてやると同時に、これら幽閉された人々の屋敷を取り巻いてながめている見物人たちをも、観客に与えてやる。

あるいは観客は、これはブニュエル映画の中でしか絶対に起こり得ないことだと、タカをくくって鑑賞するのかもしれない。そういう層に対しての作家の反応はその数倍もの悪意侮辱であるばかりだろう。観光地さながらにその屋敷を取り巻く見物人たち。かれらに対してもブニュエルの悪意が行き亙っていることはラスト・シーンでかなり明らかになる。

――結局のところ幽閉者たちは再び不可解な理由によって解放される。広間を脱出し、屋敷からとび出してゆくブルジョアたちの後姿に、全く単細胞のわたしとしては、機銃掃射のカタルシスを期待したものだ。しかしブニュエルの悪意はもっとすさまじく、そして念入りである。それほどラストの二転三転するスリリングな反転はいっそう気狂いじみているのである。

ブニュエルは少しも難解でもシュールでもない。

ただ猛烈なだけである。

――脱出したメンバーが教会のミサに出席している場面が続く。ミサが終ると、するとまた――そうである、教会に(今度はもっと沢山の人数なのだが)閉じ込められてしまうのである。再び、今度は教会が、もの珍しい観光地に変ずる。そして今度は、見物人たちは警官隊の機銃掃射に蹴散らかされてしまうのだ、

間違いなく。ブニュエルがここで、幽閉された人々、掃射する治安者、物見高く四散する群衆、それらのどこに自己の視点を置いているのか、つまびらかにする必要もない。

次に、教会に走り込んでゆく羊の群れというブニュエルの宗教的イメージのシーンが入ってくる。

どうしようもない混沌である。そのまま受け入れる他ないのだ。

自由と禁忌とが、ブニュエルの終生のテーマだといえるかもしれない。それをこうしたB級オカルト映画から感受してくることも観客としての至福であろう。

無理に、ここからブニュエルの欲望のあいまいな指示を明快にしたいのなら、それはプロパガンダに他ならない。

ブニュエルの屈折した憎悪は読み違えようもなく、対ブルジョアジー宣戦布告という方向を指示しであまりあるのだ。

「ミュージック・マガジン」1984年10月号

レオーネ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』 [AtBL再録1]

![]()

R 何か残ったか、というと、ロバート・デニーロの老残の姿。禁酒法の終り、FDRのニューディール時代の始まり。ギャング映画ではくさるほど見た時代説明だけれど、この作品では、この年号に特別の意味をもたせすぎた。三十五年間、ずっと眠りは浅かった、なんてリリアン・ヘルマンみたいな言い草で、この男は冬眠から覚めた様子で街に戻ってくるというわけです。

N デニーロはミス・キャストだと思いますね。老残のメイキャップならともかく、素顔のデニーロの現在は、少なくとも、ユダ公のチンピラのコワモテの科白なんて似合いませんや。それに年をとって出てくるジェイムス・ウッズなんてのは、ロバート・デュヴァルを使うべきだったと思いますね。それに女優ときたひには、入場料返えせ、ですよ全く。すっかりデブになってしまったエリザベス・マクガバンはまだしも、ああ、見るかげもないチューズディ・ウェルド、再会の悦びもなく……。大体、クレジット・タイトルが出るまで気が付かんかったです。映画の中の時間進行の話ではありません。ああ、二十年前のあのチュウチュウは何処にいったのでしょうかね。

R ちょうどニクソン時代になってから、デニーロは再び現われるのですね。FDRからニクソン、この時間の落差はそんなに意味深く提出できるものでしょうかね。アメリカ共産党(CPUSA)の「輝ける」半世紀ではありませんが、少し作為の無理が目立ちます。

N そんなものは全員ミスキャストの全滅に比べたら何でもありませんね。殺人で十何年服役して出所してくるとムショの入口で、キョウダイ、ご苦労はんやったなあ、の東映やくざ映画調。ここで少年時代から青年に場面転換してくるわけですな。ここから出てくるデニーロが最悪です。大体、チンピラの顔をしていません、もう。

R 終身犯が恩赦で出てきた半世紀後、という設定にしたほうが良かったですかね。

N デニーロはちょっと類のないカメレオン俳優だと思いますが、この役は青春の盛りでなければなりません。『ミーン・ストリート』のかれなら最高です。でももう戻ることはできないのです。大体、ベルトリッチのアホ映画に出て以来、この人は間伸びしすぎてしまったのではないでしょうかね。

R 少しわかりにくいので整理しましょう。この映画の基本的な時間は三つあるわけですな。一つは一九一〇年代後半――これを大過去としましょう。もう一つは一九三三年――これが過去です。最後に一九六八年――現在です。このうちで、大過去の話が抜群にいいのですね。ここが良すぎるのです。ユダヤ人ゲットーの十代のハツラツとしたチンピラの暴れっぷりですね。風景もいい。ひとむかし前のアメリカン・リアリズムの絵画です。

N 少年時代は、当然、別の俳優がやってましたからね。これにはミス・キャストがありません。

R 相棒の一人が、敵対するボスを殺して(警官も刺して)、刑務所に入るところで、この大過去の話は一段落します。この訣れのシーン――護送車で送られてゆく仲間と見送る三人――が忘れ難いものです。

N なんだ、あれは。トリュフオーの盗作ではありませんか。『大人は判ってくれない』ですよ。そういえばこれは、大人になってはいけない映画なのではありませんか。何か『アメリカの夜』のジャン=ピエール・レオーを想い出しますね。情ないです。トリュフォー映画の永遠の子役は、成人して出てきて(そういえばベルトリッチの『ラスト・タンゴ・イン・パリ』にも出てましたな)全世界を失望させます。この映画の過去の時制に出てくる、間伸びしたデニーロもデブのマクガバンも見るかげもないチュウチュウも、同じデンです。

R ユダヤチンピラのYA映画調とデニーロの老残、とこれだけですかね、見所は? もう少し何とかなりませんか。三つの時制の転換の仕方なんかは、一つのシーンが頁をめくられるようにタイム・ラグを作って次のシーンに変わってゆくところなんかは、なかなかの職人芸ではありませんか。二人のギャングの友情と裏切りと末路ですね、それをシンプルな経過で追うのではなくて、現在過去が入れ替えにされるような交差の仕方をして、何か時間なんかは少しも経っていないようなノスタルジックな世界に静止させてみせた映像処理については何か一言あってしかるべきではないですか。

N 歴史意識がなってないのに画面処理がなんだっていうんです。『1900年』じゃあるまいし……。そうか、そうですね。後半の現在の時制の、真相は暴かれる式の展開で二人のギャングの友情が確かめられるシーンのモトダネは『1900年』でしたか。大体、あの程度の結末のつけ方を、サプライズ・エンディングと早合点してしまう観方も問題ですが……。

R いや、ラストの二人の再会はですね、完璧にチャンドラー亜流を試みたものです。村上春樹なら大喜びするんだが……。

N なるほどね。いや、まあ、なんでもいいですけどね。セルジオ・レオーネの勿体ぶった超スローテンポの演出もあそこにきわまりました。あんなにゆっくりやったら、そりゃ、三時間半も超えます。終りにデニーロが全部をかっさらって一人舞台の晴れ姿を見せますが、あれは老残の扮装の貫禄を示したというよりも、単にテンポがのろい芝居にのったということでしょう。どうですかね。

R いや、あれは、あそこでデニーロが『ロング・グッドバイ』の世界を演じてみせたからです。開幕のあの、電話のベルが執拗に鳴り響いている効果を、思い出して頂きたいですね。あのベルが、友を裏切ったという癒しようのない悔恨となってかれを規定してしまうのです。それがかれの胸にしまいこまれるということです、一生ね。

N そんなもんですかね。あれはやはりバリバリのレオーネ映画ですかね。時間の進行なんか少しもない、ただ映画の現前するシーンにどんどんしまいこまれてくる物語ですかね。だから、ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ、ですか。しかし……。

R 「Once upon a time there was a story that is」という構文を輪にして連結し、その一の文が二をのみこみ三をも複合してのみこむという具合に、次々にそのお話の内容にしまいこまれていって、[昔々、お話がありました]というお話が括弧の中味となり、次々と、そういうお話がありましたと間接話法化されてゆくストーリーをつくったのは、ジョン・バースでした。この映画の仕掛けはそれに似ているのではないかとすら想うわけです。

N 何だかややこしいですね。それは違うでしょう。「the story that was」がこの映画の基調ではないですか。

R 老残のデニーロが友人の邸宅を去るとき、アメリカ、アメリカの歌がかぶさってくるところで映画が終っていれば、そうもいえるでしょうけど……。

N 終らなくて良かったです。あのデニーロは、たんなる間抜けな人生の敗残者です。

R ワンス・アポン・ア・タイムで、かつ、今・ここだ、というわけです。現在の時制のデニーロが阿片窟に横たわって謎の笑いを笑うところで映画は終るじゃありませんか。あれですよ。

N あれがどうしたというんです。こんどは『大いなる眠り』ですか。またまたチャンドラーの微笑ですか。それともハインラインの人工冬眠してしまう男ですか。それとも、ヴィスコンティが『異邦人』を撮って、例のムルソーの不条理な笑いをマストロヤンニにやらしたら、何か女たらしのニヤニヤ笑いになってしまった、そんな計算違いではないですかね。とにかく過大評価は慎しみましょうや。

「日本読書新聞」1984年11月19日号

ランブリング・コッポラ [AtBL再録1]

![]()

『ランブル・フィッシュ』。

光と影の映画……。

雲と風と闇と霧の映画……。

『アウトサイダー』でかつてのセルズニック風のトワイライト・シルエットを多用したコッポラが更に弛緩した映像に後退してくるのかという暗澹とした予想で見に行った。実際に、最初の雲が高層で流れてゆくモンタージュ・シーンに出会って、今度はゴッドフリー・レジオか、とあまりの臆面のなさに恐縮してしまった次第だ。

コッポラの提供プロデュースで現代アメリカの病根をえぐるとかの評判になった『コヤニスカッティ』がいやでも想起されてきたのだ。少なくとも十回は、『コヤニスカッティ』――モニュメントバレーを静止したように捉える自然風景から都市の高層ビルに反映する光や雲を対照してくるドキュメンタリ――の借用シーンに、観客は遭遇することになる。

次に、モノトーンの映像である。どうもコッポラは、自分がプロデュースした作家たちの方法論に大変ナイーブな影響を被る、ということなのらしい。かれは、かれにまねかれてハリウッドで(というよりもかれのゾエトロープ・スタジオで)『ハメット』を作ったドイツ人ヴィム・ヴェンダースに正直いかれてしまったのだろう。ヴェンダースは後に「ことの次第」を作って、コッポラと自分の芸術論の相違を丁寧に作品化してみせたし、のみならず、コッポラヘの芸術的軽蔑を友情の形で提出するふうの繊細さを見せてくれた。多分、コッポラはこの年少の映画フリークスに対して、全面的に影響されてしまって、色彩のない映画を撮ったのだろう。

コッポラとは、映像方法論に関してはおそらく幼児のように無垢で、何事につけ発見の驚きを感じ取れる感受性の持ち主なのだろう。もう少しはっきりいい直せば、映画学校初級の学生タイプであり、実作はしばしば試験の答案のようなものだ。こうした人物が「映画マフィア」の頂点にあってアメリカ映画を代表する一人の作家たりえていることに対しては、尽きない興味がある。ここにもアメリカ映画という恐るべき深遠、恐るべき振幅が見つけられるのである。

正直なところわたしはこの映画に感動してしまったのだ。

それは何故か。簡単にいって、再び、かれが血縁の、兄弟と父親の――要するに自伝映画を、作ったからに他ならない。コッポラにとって、それが絶えず立ち戻ってゆく固有の原点であるのだろう。この映画がモノクロである理由を、色彩をよく判別しえなかった兄へのレクイエムだからなのだ――と解釈することもできる。

マット・ディロン、ダイアン・レインといったアイドル・スターをでくのぼうよろしくドラマの中軸に突っ立たせておいて、兄のモーターサイクル・ボーイ(ミッキー・ローク)とアル中の父親(デニス・ホッパー)に、いっぱいの真情を捧げる。

母親はいない(『エデンの東』のようにといってもよい)、父親は敗残者、兄は弟がそうなりたいと思うもののいっさいだ。けれども崇拝の的であるかれは二十一歳ですでに信じられないほど老い込んでいる。

兄弟は夜の街路を彷徨い、父親が酔いどれている酒場の前までくる。この果てのない彷徨! そしてその舞台である霧にけぶるゾエトロープ・スタジオのモノトーンの奇怪さ! (わたしは『ワン・フロム・ザ・ハート』のあの安物のイルミネイションにピカピカする同スタジオのおぞましさを想い出し、この隔絶に一層の感激をもつ)。

ここで父親役のデニス・ホッパーにまた再会するのである。およそ三十年前の『ジャイアンツ』でのかれは、やはりマット・ディロンのようなバカ面をしていただろうか、あの『イージー・ライダー』のアメリカン・ドリームに敗れ去った反逆者役から数えてももう十五年か。

父親は語る――兄は何をやらしても大した男なのだが、しかし肝心の何をしたいのかがわからないのだ、と。それをきいても、弟は兄のようになりたいのだという考えを変えない。

兄弟は再び街に(ゾエトロープ・スタジオに)出、果てのない彷徨につく。この街は何なのか。どこなのか。風と霧と……。わたしはこれほど手きびしいグロテスクに夢幻的な街路の彷徨シーンを他のアメリカ映画に知らない。

コッポラはヴェンダースを通してフリッツ・ラングを、ドイツ表現主義映画を、摂取したのだ。とりあえず――そう了解することでこの場面については相対することもできる。

そして兄が自己破滅の途にすすみ、弟がそれをなすすべもなく見守る他ないという結末についても、すでに予想がつくことである。

最初の、モノクロ場面にそれだけ着色されたランブル・フィッシュが念入りに最後にも登場してくる。こうした画面処理は鮮やかというよりもグロテスクであり、より適切にいうなら、初級の学生レベルである。しかしもっとあからさまなことには、兄のミッキー・ロークの役柄――コッポラはこの作品を自分の兄に捧げていた――を通して、コッポラのランブリング・アラウンドが、ここに定着されているのである。

画面のグロテスクさはコッポラの自己意識のグロテスクさに他ならない。流れ去る雲が鏡に映るショットもあまりにも多用されていたが、作者自身の影がそこに映されるためにはもっとすさまじい饒舌がコッポラには宿命付けられているようだ。

白人帝国主義者の存在的な深遠と振幅については『地獄の黙示録」――あれは戦争映画ではなく戦争それ自体ではなかったのか――に納得させられたはずだったが、所詮は紋切り型の居直りに収束していくようだった。

わたしは、『ワン・フロム・ザ・ハート』『アウトサイダー』と経て、コッポラのアポカリプスは前世紀のコンラッドの煩悶のレベルに終ったか、と幻滅するばかりだった。それをこの映画によって訂正せねばなるまい。

以降、コッポラの製作活動がどうあろうと(次なるコッポラ映画は推測するに小津映画へのオマージュになるはずであるが)、入門コースの学生タイプの方法論的遍歴〈ランブル〉は変わることもないだろうが、それとはあまりにもアンバランスに過剰な自己釈明欲の容量は跳躍〈ランブル〉を止めることはあるまい。

「詩と思想」27号、1984年10月

小栗と崔のために [AtBL再録1]

![]()

在日朝鮮人作家による原作を純日本的感性と図柄において捉えた自主製作映画とベストセラー商法に乗った原作を素材にして在日朝鮮人作家によって作られた角川青春映画と……。

この対照的な成立の構図が、小栗康平の第二作『伽耶子のために』と崔洋一の第三作『いつか誰かが殺される』とを、さしあたって規定しているように思う。一方は作りたいものだけを作るという作家的誠実性に賭けて懸案の李恢成原作に取り組んだのであり、もう一方はプログラム・ピクチュアの世界に身を沈め、日活ロマンポルノからテレビのサスペス・ドラマまで、むしろ作りたくないものを発注されるという姿勢で現在に至っている。

むろん、こうしたことは作品自体への評価とは別物であるとするのが「批評」の礼節であるのだろうが、あの屈辱の九月六日、天皇・全斗煥会談によって歴史の汚点として切り開かれてしまった憎むべき[日韓新次元]の不可視の抑圧の出発点にあって、偶然にも並んだ小栗と崔の新作を、わたしが特別の感慨をもって見ざるをえなかったこともまた確かなのである。

先ず、小栗のケース。この映画は徹頭徹尾、小栗の世界なのだと断言するところから始めねばならないようだ。原作と原作付き映画の比較の問題はまさに宿命的な俗論の拠点ともなって正当な映画批評を汚しつくすわけだし、小栗の映画はシナリオがかなり原作に忠実な抜粋的構成を取っているために、細かい点での説明不足という原作依存の傾向をかなりもっているのだが、一応、原作と映画は別物だというごく当り前の論の前提を明確にしておく必要があると思える。

少し前に、他ならぬ崔が、小栗が李を映画化することは極く自然だ、と発言しており(本書所収「ひとコマのメッセージ」)、その意味は充分了解できるのだが、まだやはり、言葉を補う必要はあるようだ。

伽耶子の使う独特の方言、たいていは「――だから」で終る会話について、小説では、主人公の受感として《発音は語尾が感情をあずけるよう下ってきて格別な優しさがある》ないしは《この終助詞で括られる言葉はいつも物問いたげであでやかな余韻がこもっていた》という印象を与えている。

思うに、この「あでやかな余韻」という一点に刺激されて小栗はかれの『伽耶子のために』の創作にかりたてられたのではないか。それほどまでにかれの描く伽耶子は輝くほどに魅力的なのであり、そうしたものとしての作品は小栗個有の世界を貫徹させて、またふたたびの丹念な手作りの小品なのである。

判断抜きに、小栗の世界は美しい。しかしそれはあまりにも脆弱で静謐にすぎる美しさだ。そういう映画もあってもいい、とは思うが、まるでスライド・フィルムが一枚ずつさしかえられてゆくような短いカットの積み重ねの進行に、次第に、わたしは居心地悪くなってしまったのだ。

伽耶子は光り輝く聖少女であり、故にかれらの恋愛は未成年のゴールのない睦言にすぎない。そんな「伽耶子のために」棒げられた青春のレクイエムで、小栗の作品はあるようだ。

そうした意味で主人公の男女は演技以前の現前性にあるだけでよかった。これは『泥の河』から変わることのない小栗の方法論なのだろう。そして小栗の世界にあっては、自明性の哀歌に流されてゆく庶民の像が演技される身ぶりを要求して、底に重くよどんでくるのも、前作同様で、今回はその庶民が在日の一世であり、かれらがほとんど(説明不足から)青春への抑圧者――一つ具体的には主人公たちの愛を引き裂く当事者――として現われてきてしまう構図によって、普通の意味でのリアリティからは昇天してしまったのだ。

作品はそして破綻してしまうべきなのだ。

べつだんわたしは、小栗が社会意識の欠落した作家だとも、日韓関係の認識レベルにおいて特に低度の人物だとも思わない。逆に、戦時下の植民地朝鮮において受胎されたという個人史を持つ小栗が、植民地人の犠牲によって成立した近代化によって盲目にならされている日本人一般に対する痛みに正当に反応できる作家だという一定の信頼もある。

ただわたしが感じるのは、小栗は方法的に社会意識が欠落した作家だ、ということだ。そしてそれは『泥の河』の作家にとっては不名誉ではないが、『伽耶子のために』の作家にとっては充分に不名誉なのである。

二人が結ばれる場面に語られる「戦争があちこち引きずりまわしてくれたおかげで、ぼくたちは会えた」という言葉は、画面自体からも、またその意味内容からも疎外されて白々しい。

二人を別れさせようとする親たちに対して伽耶子が口走る「いつか一緒に――朝鮮さ行くんだから」の言葉も同様なのだ。理想化された女性「伽耶子のために」捧げられた場面のつくりとして、これは美しいし、それ以上に崇高ですらある。

しかし問題は、映画自体の特権的な美しさという地平にとどまるのではなく、どうしてこの朝鮮人の父と日本人の母に育てられた日本人の少女が主人公の全く精彩なく優柔不断な在日朝鮮人青年に恋してかれと離れたくないためにこの言葉を吐くのかという社会性に開かれてゆかなければならない。原作ではいくつか書き込まれている、この言葉への伏線的背景は、すべてシナリオで省略されているために、この場面は例の「原作を読んでいないとわからない」式の唐突な説明不足をもってしまった。だが唐突さはこの場面において最良の効果をはたしたと思える。

わたしたちは少なからぬ体験として、在日もしくは「在韓」の朝鮮人と添い遂げまた添い遂げるだろう日本人を知っているはずだし、そうした個人史にとって一時的な唐突さはあっても、経験としての普遍性は必ず根拠をもつはずなのである。しかしこうした認識はとても日本人一般のものではないし、また小栗がそうした特殊性をあてこんであえてこの場面を作為したとも思わない。

全くフツーの日本人に向って小栗はこの場面をあえて説明省略のままぶつけてきたし、その異化効果は充分にはたしたと思えるのだ。惚れて添い遂げたいと思った朝鮮人が祖国への帰還を熱望しているのなら、一緒にそこへ行きたいと思うのは当然であるだろう。それを伽耶子という一個の具体性を通して表現しようとするのが小栗の世界の方法論である。これは成功している。そしてわたしはこの成功にこそ強い疑義を持つのである。

いつか一緒に朝鮮に行きたい、帰りたい祖国へという恋情は、語尾が格別な優しさでもって感情をあずけるように下ってきて、あでやかな余韻のこもる「朝鮮さ行くんだから」という独特の話し言葉で表明される。

この美しさの完成する場面にわたしは疑義を持つのだ。この美しさが、異国人との恋愛を通しての日本人意識の拡大という方向に聞かれているのか、それとも個別の新人女優(南果歩)の輝きに吸収されているのか、確定は慎しむにしても、ただ小栗にとっては随分と冒険を強いられただろうこの作品が、最終的にはヒロインの魅力に依拠してしまったことに対して非常な「遺憾の意」をあらわさずにはおれない。

ところで、わたしの李恢成の『伽耶子のために』に対する評価は、これが典型的なパッシング・ノヴェルであるということに尽きる。パッシング・ノヴェルとは、アメリカの黒人文学史における被差別の領域に通有してゆこうとする黒人のアイデンティティ意識をテーマとした一時期の傾向を指示しているのだが、五〇年代末(母国では四・一九革命前夜ということである)の在日朝鮮人学生と日本人女性の苦い成就しないラヴストーリーという基本的な骨格に、一世と二世の世代的相剋と帰国運動高揚の中での個別の選択の幅とを肉付けしようとした李の作品は、すでに黒人やユダヤ系アメリカ人の文学が使いきったパターンの踏襲にいくらか日本人好みの陰翳を与えただけのように思える。

その限りで李の文学の本質が、一地方文学としての日本文学におもねったものとはいえないにしても、わたしらの文学の決定的な狭さをぶちこわすものとしてはそこに認知されなかったことを李のためにいたましいと思う。

その限りで、李の作品が小栗のような日本人作家に簒奪されてゆくことに対して(崔が小栗の『伽耶子のために』は自然であり、見る前からわかっている、といったように)、痛憤を感じる在日朝鮮人の意識の予想に、わたしの心は痛む。

わたしは在日日本人の一人としてどうにもかれらには答えられない。李の『伽耶子のために』はとこまでも恋愛小説である。ここで描かれている民族問題の苦渋はあえて強調するのなら付録であり、省略することも可能である。それは小栗の映画という形でこの上もなく明確に指示されてしまった。

李の小説は、最終的には伽耶子が自分の淫蕩な血を強調し、それを受け入れることのできない主人公の未成熟が二人を切り離すという結末によって、かれは自己正当化的に救われ、もって作者も救われる、そういう仕舞い方になっている。

性的に男よりもずっと経験豊かな女性を受け入れることができない未成熟において自己のアイデンティティの始末をつけた主人公(作者)の視点に、わたしは、李の日本人に対する恨の代行を見る。

しかしもっと徹底して、日本人女の淫蕩さにふりまわされた純情な在日朝鮮入青年の恨みつらみを表現する方法もまたあったし、かれがただ観念的に自己の民族性の注入に努めたとして、その結果として日本女の口から出てきた「いつか一緒に――朝鮮さ行くんだから」へのその浅薄さへの心の底からの抗議(それが個人的な愛と紙一重であることはあまりに自明ではないか)を言葉いっぱいに充満させる方法もまたあった。

『伽耶子のために』を読み返してみて、あらためて、李の分担させられている在日朝鮮人文学の貧しさとそして、それを癒着的に包括する「日本文学」の貧しさに思い到って、思い屈した。

李はヒロインの性格付けとして秘かに自分でも意識していないかもしれない日本女への恨みを定着したのだが、小栗は彼女を聖処女のようにたてまつることにおいて、原作にはかろうじてあったパッシング・ノヴェルの陰翳すらけずりとってしまった。

小栗の作品は日本人の映画である。日本人しか登場しない。だから原作では作者自身の投影であるような主人公の優柔不断が作者自身にも帰せられたように、映画での主人公も小栗そのままに何か中間的な調停的な位置にいて、女の存在を受け止めることができないのだ。

『伽耶子のために』を、掌の上で転すだけでも壊れてしまいそうな繊細な美しさに構築した小栗に対して讃辞をつらねることはたやすいが、それはすべてこの作品の社会性を捨象せねば成り立たないだろう。原作をもっと破壊し開示するような方向で、かれらの愛の結末を考えさせる展開において、原作をのりこえた映画が望まれてあった。

次に、崔のケース。『いつか誰かが殺される』については何もいいたくない。何もいいたくないのである。強いて言葉を絞れば、崔は自分の『地下鉄のザジ』を作ったつもりなのだろうが、こちらの受け取ったものはだれが作ろうと一緒な角川映画に他ならないのだった。

大林宣彦の『時をかける少女』も根岸吉太郎の『探偵物語』も森田芳光の『メイン・テーマ』も崔の今回の作品も、そして角川御大自らの監督による何本かも、みんな一緒なのだ。

何かが根本的に間違っているのではないか。わたしは最高の善意をもって、今日の映画状況をかつてのハリウッド黄金時代の小アナロジーとして見なし、かつての映画のタイクーンを思い、角川にアーヴィング・タルバーグを重ね合わせてみたりする。だがそのつど、思い当るのはすでに、フリッツ・ラングもシュトロハイムもスタンバーグもビリー・ワイルダーもいない、ということである。

わたしにはあのアイマイな相米慎二の名しか上がってこない。一人が突破口になるのではなく、一人が一人の屍の上に積み重なってゆくというのが、従来の角川メニューのパターンだった。それもわずかな作品歴の作家たちが、あたかも赤川次郎の世界のような一躍の成功という吸い上げられ方にさらされるのである。ムーヴィ・モガールの大満足、作り手たちの一定自負、大動員される観客、となるとまるで三題噺で、もはや、映画批評がつけこむスキはなく、奇怪な駄作が残ってくるのみである。

NHKによる趙容弼〈チョー・ヨンピル〉かいとりに象徴されるように、資本の文化簒奪の形は急角度を描いてこの在日の足元に癒着構造の触手をはりめぐらせてゆく。

[韓日新次元]の、映像レベルにおいてもの深い混迷と不可視は、大まか以上の考察を、わたしをして、小栗と崔のために、強いることとなった。

「詩と思想」28号、1984年11月

西新宿のシミュレーション・ハードボイルド [AtBL再録1]

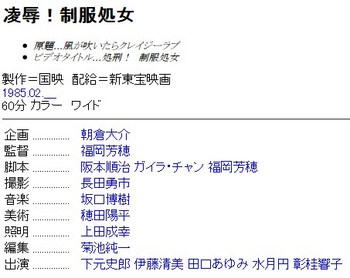

『凌辱・制服処女』福岡芳穂監督脚本、小水ガイラ共同脚本、長田勇市撮影。

凌辱も制服も処女も、例によって、どこにも出てこないが、『凌辱・制服処女』は、少しさえぎられた陽光と、少し明るすぎる夜の闇とて輪郭付けられたハードボイルド・シミュレーション映画の傑作である。

丸山昇一脚本の『横浜BJブルース』ほどくさくなく、うまくいったときの村上春樹や矢作俊彦ぐらいのスマートさに出来上ったのは、作り手の適当な力の抜きようを別にすれば、ひとつに主演の下元史郎の存在感によっている。

想い出してみれば、下元は、『人妻拷問・赤い靴のレクイエム』の哀しいばかりに暗鬱な復讐者から、最近の『虐待奴隷少女』の仁義にあつい渡世人や『愛欲の日々・エクスタシー』のモラトリアム中年男まで、常にピンク映画の第一線スターとして十年選手の途を歩んできたといえる。かれに並ぶスターは大杉漣しかみつからないが、これに山路和弘や中根徹を加えた男優ばかり精彩をはなっているのが、昨今のピンク映画の水準だといえる。若松-幻児-伴明の流れにあるピンクの若い作家たちが、その遺産でもあるようなこれらの男優たちに支えられていることは興味深い。

ことほどさように、多少大げさないい方になるが、『凌辱・制服処女』は女優さえまともにそろっていれば(ここで観るに値したのは水月円の脂がぎとぎとのり始めた肉体だけだった)、なかなかの名作になっただろう作品なのである。

いってみれば、米田彰の『虐待奴隷少女』が虐待奴隷中年の映画であったように、『凌辱・制服処女』も凌辱制服中年の映画であり、男が一人哀しむための素材なのかもしれない。

ヴェネシアン・ブラインド(これはハードボイルドの基本的な小道具ではないか)からもれる陽光を背中に負った探偵、青銅色に輝く夜の闇に立ち尽くし拳銃を乱射する探偵……。これらを黒眼鏡で演じきった下元は、正確にいえば、井上陽水のシミュレーションとして立ち現われていたのだといえる。あるいは似すぎてしまったことが、下元の演技の誤算だったかもしれないが。

じっさいのところ、女優がもう少し(うん、もう少しばかりでいいのだ)充実し、下元が、陽水が中森明菜のためにつくった歌の一節――飾りじゃないのよ涙は、ウォホッホー――でも口ずさんでみせれば、この映画は絶讃に近い出来映えだったはずだ。

筋立ては、西新宿に事務所をもつ私立探偵の借金取りに追われる日常を基底にして始まる。かれには、マイク・ハマーにおけるヴェルダのような有能で愛すべき助手がいる。彼女は、かれが借金取りに追いつめられたときは救助し、また、事務所の維持費のために、そこでファッション・マッサージ(ひとこすり百円)を営業するといった働きぶりで、かれを助ける。ハードボイルド気質はマザ・コンであるから是非とも庇護しなければならない、というのが彼女の持論である。

これをしも、今日の三十代のモラトリアム青年の自己意識の一つの投影だとするのは早計であろうか。

ともかくも、探偵は、彼女の『私の部屋』的インテリア趣味の悪さに我慢ならないという形で、この母親もどきに違和感を表明するぐらいはしている。それは、とらばーゆギャルが訪ねてきて就職を求めたときに、現行の助手をクビにしてまで、彼女(制服処女的オマージュがでてくるのはこのへんであるが、それにしてももう少しマシな女優はおらんかったか?)をやとう、という展開ではっきりしてくる。新しい助手をむかえた初仕事に、謎の女が現われて、かれに殺しの依頼をすることになる。

このビジネスによって探偵はある地下組織に敵対することになるらしい。この件によって新しい助手は殺されてしまう。事態に直面して、かれは、ぜんぶ冗談なのにさー、どうして殺されてしまうんだ、と嘆くことしかできない。

これでは、川島透の『チ・ン・ピ・ラ』に似てあまりにも嫌味であるし、本当は、元助手が仕掛けた罠がうまく成功したと考えるのが順当なところである。そういうわけで一場の事件は夢のように落着し、かれは相い変わらずの助手との、元通りの日常に戻る。

坂道をかれがズッコケながら歩いて昇ってゆくと、ハダシで自転車に乗った少女が通り過ぎて、かれのかかえたフランスパンを奪い取って行く。むかしはアメ車に乗って足変わりにしていたけれど、すっかり体がなまってしまって、今では歩いて世界を感じ取るようにしている、というナレーションが重ねられて、それが映画の開始だった。

エンディングも同様の場面で、移行の仕方だけがそれほど唐突でもなく、最近は自転車を使っています、とずらされてくる。

坂道。降りてゆくそれに、相米慎二の『翔んだカップル』の自転車に乗ったカップルの見事な場面からの引用をみるべきなのか。登ってゆくそれに、長崎俊一の『九月の冗談クラブバンド』の自転車を押し上げていく主人公が「ラッキー・破滅、ラッキー・破滅」の二拍子で懸命になっているイロニーの場面からの引用をみるべきなのか。

かれは、西新宿の事務所からグロテスクな高層ビル街を見上げては、風速ゼロメートルについて想いをはせている。あの首都の新都心は、不自然にそびえたつ何本かのビルに仕切られた地形的にいって、風が止まることはないのだが。

エンディングのかれは、自転車に乗って、このほうが風を感じられる気がしますと独白している。風ははげしくないのか。ここでこそ、陽水がいかにもふさわしく徹底的に挿入されるべきだったと思う。

そして、下元はたとえば[真珠じゃないのよ涙は、ハッハー]と、唄い踊るべきだったのではないか。

シミュレーションは、ハードボイルドなんて野暮で嫌い、といった角度で、逆にそれへの捕われ方が表明されるつくりになっている。それはあまりにも優しすぎる。

西新宿のビル街で風に追われて無風地帯を捜すような優しさだ。

わたしは、これを観ながら、大和屋竺の『荒野のダッチワイフ』が想い出されてならなかったが、模造が四畳半的に収束してゆく推移を時代に帰することは耐えられない気持ちだった。

ムード・アクションヘとハードボイルド解釈を解消する傾向にとっては、やはり陽水がお似合いだというのが、この映画への最終的なこだわりとなって残った。

未発表、1984年10月

寺山修司『さらば箱舟』 [AtBL再録1]

![]()

寺山修司にとって晩年は訪れたのだろうか。

その死は余程に無念な途上の突然の断ち切られた墜落のようなものだったのではないか。

遺作として発表された『さらば箱舟』のさしあたっての印象は、どうしてもその問いに私を運ぶ。

ここには、かつての寺山の映像にみられためくるめく異化作用が変わらずあるであろうか。あるいは土俗的モダニズムの自己顕示が変わらずあるであろうか。

たぶん晩年とは、こうした過去の栄光ある達成が、あらゆる小さな支流が一つの本流へと流れ込んで一堂に会するかのように、完熟した作品を実人生の終焉と交換に産み落とす、幸福な時期を指示するべきなのだろう。そうした時期を得ることなしに、かれは《不完全な死体》であることを止めた、と思われてならない。

《売りにゆく柱時計がふいに鳴る横抱きにして枯野ゆくとき》

……一体、この映画の出演者たちは、寺山の世界の何を共有して、映像の中に自己を定着したのか。いや、ことさら責を分散させるふうの断定はとるまい。寺山は、何故、その題名をほのめかすことすら原作者が許さなかった《ある作品》からインスピレーションを得てこの作品に向かったのか。そしてここで自己のエピゴーネンにとどまる他ない衰えに自らをさらしてどんな無念を想ったのか。いや、想わなかっかのか。

百年の孤独はここでは単彩画である。

それ自体の出来映えを美でる者のみが『さらば箱舟』に称賛の言葉を贈ることができる。

早熟な病性でもってこの国の構造的地域差別の「百年」をえぐり出そうとした十代の歌人の多彩な「芸術的生涯」はこのように閉じられたからして、そこに幸福な統一体をみたい者のみが同様のことをできる。

そうなのであるが、わたしは、この映画が奇妙な一種の沖縄映画であることにも気付かざるをえない。再び何故、かれはかれのインタナショナルな私性の劇の舞台を、具体的に、沖縄という風俗において指定することを選んだのだろうか。その問いは当惑と失望とを誘引する。何か、捏造された晩年という事態への感慨に捉われざるをえない。

《挽歌たれか書きいん夜ぞレグホンの白が記憶を蹴ちらかすのみ》

だから、寺山という資質にとってその射呈できる歴史観が、すべて「演劇的」なるものに空間化(記号化)されうるものだったことを、わたしは批判するべきだろうか。それはあまりにも空しい。

歴史から学ぶことのなかった歴史批判者に対して、そのナルシズムを指摘してみても、うるところは何もあるまい。

遺作という限定でのみこの映画に対さねばならない無残がわたしのうちに降りてくる。

「ミュージック・マガジン」1984年9月号

ヒル『ストリート・オブ・ファイヤー』 [AtBL再録1]

![]()

エニタイム、エニプレイス。永遠のロックン・ロール西部劇。

子供のままでいられる人間は稀だが、青春という特権をすべて忘れ去ってしまえる人間も稀だ。

これは今もっとも正統的なアメリカ映画である。

映画の始まりは否応なく、その事を観る者に納得させてしまう。熱狂するロックン・ロール・ショーのステージに乱入した革ジャンとバイクの悪役たちがその女王をさらってゆく。街は蹂躙され、治安の警官たちはほとんど無力である。このかなり長いイントロにタイトルがゆっくり重ねられてくる。

衆人の前で奪い取られてゆくロック・ヒロインを観せることによって映画は見事に観客と一体化してしまう。――流れ者がふらりと街に戻ってきて、むかし恋した女を救け出し、真情も告げずに去ってゆこうとする……。かれは、ほとんど定石通りのプロットに、身をゆだねていればよろしい。ロック・クィーン、ストリート・ギャング、ソルジャー・ボーイ。現代の西部劇にとってはこれで充分である。

気の合った相棒を連れて、かれが暴走族の拠点を襲撃して、あの愛する女を救出するという気高い騎士的ロマンの感情に満たされる場面が前半の山場となる。

かれの標的がメカニカルな炎に包まれるシーンが、例えばジョン・カーペンターの『ニューヨークー1997』や石井聰亙の『爆烈都市』の、同種のアナーキーな暴力を凌駕していたかどうかは保証の限りではない。ただ、ウォルター・ヒルの作品は夜が素晴らしいのだ。いや、アンドルー・ラズロの撮影が素晴らしいのだ、といい直そうか。かれらの映像は、青春を決っして明けることのない真夜中の物語として謳い上げるのだ。かれらが組んだ『ウォリアーズ』とは、夜明けがくれば終ってしまう兇暴な世界を、「表現主義」とでも呼びたいような強烈さで見せてくれた映画たった。

そして『ストリート・オブ・ファイヤー』、これは再び、終ることを拒否する夜のロック・オペラである。

ここに印象される暴力青春は、スタンリー・キューブリックの『時計仕掛けのオレンジ』のような未来へのシニシズムでもないし、F・F・コッポラの『アウトサイダー』のような過去への気の抜けたノスタルジアでもないし、長谷部安春の『野良猫ロック・セックスハンター』のようなひたすらな現在へのこだわりでもない。強いて言えば、ジョージ・ミラーの『マッド・マックス2』に通じるような一種の夢魔の場所に観る者を連れ去る。

パトカーやバスのクラシックさを始めとして風俗は、一見、五〇年代ふうにしつらえてあるけれど、鉄骨の高架下の道路をとらえる構図は、もっとさかのばったアメリカン・リアリズムの絵画(ジョン・スローンの「三丁目を通る六番街高架鉄道」を思い出す)で見憶えのあるものだ。

これは、どこでもいい・いつでもいい背景をもった、ロック時代の西部劇なのだ。

「ミュージック・マガジン」1984年8月号

西ドイツ非過激派通信 [AtBL再録1]

![]()

『秋のドイツ』は一九七七年の西ドイツ(BRD)についての映画である。というよりも映画作家たちによる七七年BRD状況についての切迫したメッセージである。

この映画は熱いうちに見ておきたかった。

七七年は、ニュー・ジャーマン・シネマの第一次紹介があった年であるとも記憶されるが、とりあえずそんなことはどうでもよい。

七七年。今は遠く離れてしまった。その距離が観る者を無惨に取り残す。或いは距離に安穏として見ることを許容してしまう。

あの年のクロニクルを提出しなければこのメッセージを受け取ることができない。

前年五月、バーダー=マインホーフ・グルッペ(西ドイツ赤軍派)のウルリーケ・マインホーフが獄中で「自殺」。

七七年四月、赤軍派裁判の総指揮者ジークフリート・ブーバック連邦検事総長、射殺される。七月、ドレスデン銀行頭取ユルゲン・ポント、射殺される。

過激派狩りのキャンペーンが世論を呑み込む中、九月五日、西ドイツ経団連会長ハンス・シュライヤーが誘拐される。獄中赤軍派の釈放及び身代金千五百万ドルの要求。政府の対応は拒否的。

十月十三日、ルフトハンザ機がハイジャックされ、要求が重ねられる。機はソマリアのモガディシュ空港に強行着陸。十八日未明、特殊部隊GSG9の奇襲によって赤軍派三名射殺一名逮捕、人質は「解放」される。

事件解決の報道とほぼ重ねて、政府は、アンドレアス・バーダー、グードゥルーン・エンスリン、ヤン=カール・ラスペ、イルムガルド・メラーが獄中で「自殺」を謀り、メラーを除く三名が「死亡」したと発表。

翌十九日、シュライヤーは遺体となって「発見」される。

更に十一月、イングリト・シューベルトが獄中で「自殺」。

同じ年のことで当然つながって想起されるが、日本赤軍日高コマンドが日航機をハイジャック、政府は超法規的措置で対応、獄中六名と身代金六百万ドルを奪還される。

『西ドイツ「過激派」通信』の共著者は少し図式的にだが、あの国の市民的状況について次のように書いている。――《西ドイツ市民は、かつてユダヤ人や共産主義者を強制収容所へ送り込むことを黙認しつつ、対外的に強硬な姿勢で国民の鬱憤を晴らしてくれるヒトラーに拍手を送ったように、いま過激派と呼ばれる危険分子を法の裁きによらず消すことを黙認しつつ、シュミット首相の強硬姿勢に喝采を送っているのである。》

それらがすでに冷く遠ざかってしまった。

映画はシュライヤーの国葬のドキュメントから始まる。かれが息子にあてた手紙のナレーションが重なってくる。BRDブルジョワジーの覚悟のほどは言葉によって了解される。そして九人の映画作家による「共同制作」オムニバス映画であるその中味をはさんで、結末は、バーダー、ラスペ、エンスリンの埋葬が数多くの拒絶にさらされつつ、やっと人民葬のように実現したそのドキュメントになる。勿論それは正当な意味でのとむらいであるよりも、過激派狩り出しの罠だったという視点によって提出されてくる。

こうした映画を作り得た共同性に称賛の念を押さえがたいとはいえ、大体の個別の作り手の状況把握の生まぬるさに苛立ちをおぼえた。名前を挙げれば、ハインリヒ・ベル脚本、フォルカー・シュレンドルフ監督のパート。最もかったるかった。ギリシャ悲劇『アンティゴネー』を素材にして七七年BRD状況を良心的に撃とうとしたテレビ局内労働者の試行錯誤を辿ることを通して、何とか七七年BRD状況を良心的に撃とうとした(人は容易にここでワイダの『大理石の男』を連想する筈だ)意図はわかるのだが。

これは、シュレンドルフの共同者であるマルガレーテ・フォン・トロッ夕が『秋のドイツ』を創る過程で出会ったエンスリンの姉クリスチアーネのインパクトから『鉛の時代』のような強烈な作品を作ったことを先に見届けてしまっているからだろうか。

わたしにとってはファスビンダーのパートが最も切実なものとして残ってしまった。「麻薬中毒」のために一昨年さっさと若死にしてしまったファスビンダーの、おおBRD、俺はこの状況をどうにもできない、どうにもできないのだ、のすすり泣きに、この映画すべてを通して、無様に取り残ってしまう。かれは、母親と議論し手痛くこの旧世代のファシズム待望的民主主義者に論破される優柔不断さ、テロリストは狩り出されるべきだしか意見のない同性の愛人をはり倒しつつも別れられない日常の耐え難さ、ジャンキーもまた警察に狩られるという「被害妄想」から抜けられないままコカインの魔力に引き戻されてゆく痛み、などをすべて裸にさらけ出しながら、このBRDを告発しているのだ。そう思った。

ファスビンダーはこのパートでも、自分の、あの報われることのない愛の唄という得意のレパートリーだけを唄っているにすぎない。それはよくわかるのだけれど。

ある評家の言によれば「自殺するかわりの映画」を作り続けた男。三十六年の生涯に四十一本の映画、二本の連続テレビドラマ、二十八本の演劇、八本の主演映画を残した男。かれにとって表現するとは根本的な病弊であり同時に治療でもあったのだと言われる。

かれを想うとき、わたしはロレンスによるポオの肖像を連想せざるをえない。――かれはどこまでも愛を求めながら死んでいった、愛がかれを殺したのである、と。ファスビンダーは死んだ。かれは愛の過剰あるいは欠如(どちらでも同じか!)に耐えることができずにその死を死んだ。

すぐれて状況的な映画を、何年かの冷たい距離をおいて、その状況からは浮き上がった位置にあった作家のメロドラマなうめきに最もストレートにうたれるという位相で、しかも状況からは更に更に遠ざかっているかの居直りめいた自己判断において、受け取ってしまうということ。その耐え難さはまさに己れ自身の只今現在の耐え難さなのであるだろうけれども。

「詩と思想」26号、1984年7月

ブラームス『ドイツ・青ざめた母』 [AtBL再録1]

![]()

ヘルマ・サンダース・ブラームス脚本・監督の『ドイツ・青ざめた母』は、昨年「西ドイツ映画祭」の三日目に上映された。作者自身が来日し、上映のあいさつとして西ドイツの戦後と女性精神史について語り、またヘルツォーク、ヴェンダースを含めたシンポジウムでニュー・ジャーマン・シネマにおける女性作家の位置について注意を向けたことでも記憶される。

これは極めて正当的な女性映画である。平均的な一市民が、戦中・戦後を通過してこうむった精神的負債を、女性の立場において、正面から見すえた、という意味で――。

これに先立って話題になった映画に『鉛の時代』がある。比較してみれば、マルガレーテ・フォン・トロッタの映画は、鉄の母たちによって生み出された子弟の戦後史に関わっていたわけであるが、ブラームスの視点はあくまで、母として戦争を通過した女性に重くすえられている。この正当性がしばしば紋切り型に収まってしまう辛さがあるのだけれど。

何故そうであるのか。作者の視点が、母であることへの限りない讃歌に一貫すると共に、その母性を翻弄した歴史解釈に関してはある種の客観主義にとどまっているからだろう。

――戦争は男を人殺しにまきこむ、しかしそんな状況にあっても女は新しい人に生を与え続けるのだ、と。そうであるから、この作品が「変型母もの映画」として鑑賞されてしまうような事態は充分に危惧される。

主演のエーファ・マッテスの存在感は畏怖に値した。確かにそうである。戦火のドイツを幼児を背負って彷徨する中盤のいくつかのシーンは忘れ難く見事である。母であること女であることの強さ哀しさがこの上ない自然さで画面に決定されてくる(この部分に、ミゾグチの例えば『雨月物語』からの引用を感知するスノビズムは慎もうではないか)。

最も侵犯的だったのは、先立って、顔のクローズ・アップのみによってなされる出産シーンである。ただここで、苦痛と神聖を告知する表情に重なって、空襲のフィルムがカットバックされるという全く折り目正しい技法を作者が使っているので、かえって場面(戦火のさなかの出産)の効果は底が浅いものに結果したと惜しまれる。

作者がこの(自伝的であることを隠さない)作品で、旧世代に対する決着を、もしつけ得たのなら、更なる作品で、自らの戦後史を、紋切り型におちいることなく、切開してくることを期待しよう。

「ミュージック・マガジン」1984年7月号

土本典昭『海盗り』 [AtBL再録1]

開巻、下北の小正月。酒宴である。うまそうなおでんが煮込まれている。

こうした場面から入ってくる映画に、わたしは、久し振りの旧友との再会のように土本典昭の映像世界に出会う、あるなつかしさをおぼえた。だが映画はそんな感慨からはひどく遠いところまで観る者を運んでゆく。見終って数日、おかしな悪夢に捉われた。――日本列島が下北半島に呑み込まれてゆく。肥大した下北半島と壊疸を起こしたようにボロボロに崩れて消失してゆく列島のその他の部分。

原子力基地へと再編されてゆく下北のドキュメントとしては、これは、まだ序章を形作るのみだろう。これはまだ入り口である。そういう気がした。「日本の中の第三世界」と作者が規定する下北の人々は、まだまだ記録されることを欲して、生き暮しているだろう。かれらと出会わねばならない。そういう予感がした。またしても観客は、土本という作家のまなざしを通して、「下北元年」に立会わされてしまったのではないか。

かつて水俣三部作(及び医学篇三部作)によって、「水俣元年」を指示されたように――。

下北は今、「ウラン濃縮、核再処理工場、廃棄物貯蔵という[三点セット]の核燃料サイクル基地」化の危機にさらされている。しかし、必ずしも反対運動がある処に、カメラが持ち込まれたのではなかった。むしろ映画完成が運動の一要素を形成しているような印象ももった。だからこそなお、「下北元年」の主張が響いてくるようである。

これに先立って、『無辜なる海』『水俣の甘夏』と、非土本作品である「水俣映画」を見る機会があった。そしてそこで、何年間計画かの壮大な水俣叙事詩が予告されたことでもある。

しかしまた当然に、原発半島化へのこだわりの執着は、次なる「下北もの」を、用意せずにはおかないだろう。水俣の海と下北の海は、その時、どんなふうにつながってくるのか。つきない興味と戦慄ではある。

映画は、豊漁のシーンで、いったんは終えられる。わたしはここで、鮭が木槌で一匹一匹撲殺(屠殺を連想させるような残酷さだった)される様子を、初めてみた。それへの少なからぬ驚きと一種暗澹たる興奮とに、ひかれるうちに、『海盗り』は終る。

「ミュージック・マガジン」1984年6月号

シャフナザーロフ「ジャズメン」 [AtBL再録1]

さらばオデッサ愚連隊、という気分で期待して見に行った。

ソヴィエト映画の新しい才能によるジャズ映画。監督シャフナザーロフは、わが日本映画界でいえば、森田芳光や水谷俊之や上垣保朗ら、あっというまに脚光を浴びて第一線にのしあがり(あるいはその途上で)、流行監督宣言をぶちあげたり、そのとたんに驚異の低迷を示したり、とにかく話題に事欠かない一群の「シネマ・モラトリアム派」と同年代に属する。いわば映画が絶対であるという環境で育った世代。そして国内的には、官立の映画大学に学ぶ中から傑出してきたという条件をもって、タルコフスキイ、ミハルコフ、故シュクシーン、に続く才能であるわけだ。

映画は、一九二〇年代後半の「国際都市」オデッサ、一人のジャズ青年が帝国主義の手先として追放されながらも、自己の夢に賭けるところから始まる。すでにレーニン、トロツキーなく、スターリン主導の一国社会主義路線に整理されてきている時期だが、それは、ソヴィエト・ジャズの先駆者たることの栄光と悲惨のドラマにふさわしいものであるかもしれない。そして「革命の辺境」であるオデッサにおいて「辺境の反革命音楽」に捉われてしまった若者のピカレスクな反抗物語の展開が期待された。しかし結果は、ダイナミックな素材をソフトで無難なお話にまとめあげる才能の管見に終ったようである。

なるほど主人公がグループを結成するまでの前半部には、いくらかの躍動が感じられないではない。しかし後半に移って、かれらクァルテットがモスクワでの成功を追うようになってからは、映画は、整合された一本線のサクセス・ストーリーに収まってゆくようだった。

障害は様々のタイプの音楽官僚から発せられてくるが、根幹は一国社会主義の「世

界政策」がこの混沌たる表現形態を認知するかどうかである。作者が前半部にみられた反抗にもう少しテーマの力点を与えていたなら、映画はこの歴史的な文化のダイナミズムを引き入れることができていただろう。

しかしシャフナザーロフの欲求は、全体を軽妙なコミック仕立てにまとめることにあったようだ。軽妙という点では、見終って少し苦しいが、顕わになるべき問題意識が回避されたという点ではうまくいっている。まことに優等生的な作品なのである。

それは学校を出なければ映画をつくれないという体制の問題であるだろうけれど、それにしてもタルコフスキイもミハルコフも、すでにあんまりにも面白くないのだな。

「ミュージック・マガジン」1984年5月号

矢作俊彦『AGAIN』 [AtBL再録1]

予想はついていたことだが、矢作(俊彦)節に付き合わされた結果だった。

もちろん見ることを期待したしそれが的中したところの渡り鳥シリーズや『霧笛が俺を呼んでいる』の別れ波止場のラスト・シーンから、かなりの部分を抜粋されていた舛田利雄作品『泥だらけの純情』や『赤いハンカチ』そしてとりわけ『紅の流れ星』――あの『望郷』と『勝手にしやがれ』を勝手気ままに引用した快作――まで、そして浅丘ルリ子を中心に配されたかつての(大根と呼ぶ他はない)アクション・スターたちの活躍を通して、観客が立ち会わされていたのは、やはり矢作の『死ぬには手頃な日』に代表されるようなノスタルジック・ロマンチシズムの作品世界だったことである。

矢作と共通に、日活無国籍アクションを糧として育った年代の者にとっては、また別の忘れ得ないシーンやセリフがまだまだ幾つも湧き出して来る筈だが、ここに提出された矢作版アンソロジーに対してわだかまる不満はいかんともしがたいにしても、それを言い立てることも公平を欠くような気分になる。

というのも、例えば『オキナワの少年』という一種の告発映画を例にとってみても、そこで一等感動的だった『ギターを持った渡り鳥』を見終った少年時代の主人公が小林旭の身振りで映画館から出て来るシーンに思わず涙を落してしまう体験とか、一昔前にシネマ・フリークの間で流行した予告篇(ばかりの連続上映)大会に病みつきに陶酔してしまった体験とかが、『アゲイン』のモチーフになっていることは疑うべくもないにしても、そこに決定版名場面選集の類いを夢想するのは少しばかり無理なのかもしれない。

おそらく人の数だけ選択は存在するだろうから。

人はまた、浅草や新世界や新開地の小屋であの映画たちの現物に出会う機会ももつわけだし、更には追憶の彼方にすでに神格化されてしまっている極く私的な名場面を抱き続けることもできるのである。そして《あの頃は悪夢でさえバラの花の臭いがした》し《女たちはとびきり美しく男たちはめっぼう強かった》し、とにもかくにも、映画は映画だったのだ。

別れ波出場は涙にけぶっても一時代は過ぎ去ってしまったことであるし、一度すでに口にしたさよならの苦しくやるせない味を、もう一度リピートすることが『アゲイン』の意味であるのだろうけれど――。

「ミュージック・マガジン」1984年4月号

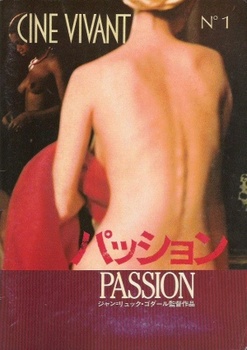

はじまりのないおわり・もしくは映画大通り〈ブールヴァール〉からのパッション [AtBL再録1]

むかしの愛だった。

ゴダールの『パッション』はかれ自身による次の数語に要約できる。

《映画への愛とはユダヤ人たちにとっての約束の大地への愛のような何かだ。それだけだ。ぼくがいいたい唯一のことは、偉大な映画をもてなくなってから、どの国もとてもうまく行ってることだ。エルサルバドルやポーランドのことを考えるとつらくなる。》

『パッション』は映画への愛が幾重もの屈折を通して、刹那になお輝いてくるような痕跡である。テキストであるといい直そうか。

どこまでもゴダールだ。

愛とは渇望の謂に他ならない。映画への渇望……。

それはまた格別に観客たちを捉えて放さないネガティヴなパッションでもある。

どこまでもゴダールなその途は、必ず、「最低だ!」という自嘲に終る他ない途だ。

涙などは見せない。まさに「最低」なのだから。終り……始まりのない唐突な終り。

それが一九六〇年代の黄昏時、わたしらが大学内バリケードという名付けようもない空間において選び観て取ったゴダールに見透すことの出来なかったものだ。

あるいは、もちろん、見透せていたのかもしれない。

何年か後に、ぶちのめされるような仕方で了解するという形ではあっても……。

そのようにゴダールは時代の一つのコード・ネームではあった。そこにとらわれていたのだった。

何がそんなふうに直接の親近性だったのだろうか。

徹頭徹尾、間接符の中のゴダールの世界。引用符の中に宙吊りになって表出されるゴダールの世界の身悶え。解体意志。

映画をこわすことによってそれへの愛を誓おうとしたあまりにも誠実なゴダール。どういう熱狂にあの頃は包まれていたのだろうか。

新作『パッション』を支えるパッションは、やはり、引用符である。ここで観客は近世絵画の巨匠たちに付き合わされるはめになる。

ゴヤ、ルーベンス、レンブラントたちである。かれらのマスターピースが映画の中で模造されるのであり、おまけにモーツァルトの音楽までが併走させられる。

これはこれで壮大な夢とも云うべきだろうか。

これ自体を取り出していえば、ゴダールはハリウッド式の映画内映画――ジョン・シュレジンジャーの『いなごの日』やエリア・カザンの『ラスト・タイクーン』が記憶に新しい、むしろ業界内幕映画――の大仰な空虚さに近付いたと思える。

だがどこまでもゴダールなこの途は、次のような出自をもっていたことを忘れてはならない。

《映画への愛が手から足にうつり、映画をつくる前に映画を見たことがヌーヴェル・ヴァーグの唯一の運動だ。世界を見るより、映画を観た。……。ぼくたちの間でシネマテークに行くのと、映画をつくることの間に全くちがいはなかった。》

ゴダールが属する映画大陸の大通り〈ブールヴァール〉は「世界」そのものなのだ。

ところで、『パッション』は明瞭な枠組みとしては、映画をつくることについての映画なのである。ゴダールは、映画をつくることに苦闘する同行者たちを、きわめて強引に、そしてきわめて苦渋にみちて、自作の中にひきこんでみせた。ポーランドの「抵抗派」やニュー・ジャーマン・シネマの作家たちは、ゴダールによれば、ヨーロッパ映画共同体の大通りに属する同志だちなのだ。

『大理石の男』『鉄の男』のヒーロー、イェージー・ラジォヴィッチを通してアンジェイ・ワイダが、『マリア・ブラウンの結婚』のヒロイン、ハンナ・シグラを通してライナー・ファスビンダーが、ゴダール映画の人物となるかのように。

狡猾に仕組まれたこれは映画という世界の骨格なのである。

これが解けなくても映画には感応できるが、そこには作家が不在であることも否定できないのだ。

ゴダール、まだ現役だ。

その意味で、『パッション』は、同じ映画をつくることについての映画であるヴィム・ヴェンダースの『ことの次第』の静謐な内省性とは対照的に、小うるさい。

小うるさい限りだ。

「難解・非商業」映画を思い通りつくろうとする作家が資本と衝突する局面をテーマに付随させている二つの映画で、ヴェンダースの指標がアメリカに向けられているのに対して、ゴダールはアメリカには向かず――かれらの映画大陸におけるハリウッド映画という傾向性の歴史と地政を理解する必要がある――どちらかといえば、ポーランドのほうなのか、すでに「連帯」ではなく、半端に思い屈している。

ポーランドのことを考えるとつらくなる、という想いは伝わってきはするのだが。

『パッション』におけるアメリカは、次のように扱われるにすぎない。

緊張にみちた争闘のあげく解雇された監督(ラジォヴィッチ)に、後日、アメリカから買い手がついたとの報が入る。

友人は叫ぶ、スタンバークの光、ボリス・カーロフの光、と。

亡命者たちのハリウッド、である。それをポーランド出身の監督は敢然と拒否する。

『ことの次第』の主人公は、より作者の内面を移入された人物として、最初からアメリカ資本による映画製作を進行中――フリッツ・ラングヘのオマージュの激しさ!――なのだが、ゴダールは自分の映画における監督役をより混沌としたつらさの中に落とし込んでいる。『鉄の男』のヒーロー役者はこの映画においてはまことに精彩を欠くつまらない役柄でしか現われない。

かれが映画の中で何を選び取るのかあまり明瞭ではなく、ゴダールもそれを突き放してしまっているようでもある。

かれは相い変わらず映画から遁走することにおいて映画をつくっている。

遁走? そうではなかったかもしれないが。

映画の中の映画隊は解散される。かれらがどこへ行くのかゴダールは語ることを韜晦している。

語らないのではなく、語れないからそのことだけを呈示するという具合に――。

つらくなるから語れない。

映画大通り〈ブールヴァール〉の愛とは惜別のそれに等しい。

刹那に輝いてくるパッションがそれ故に胸をかきむしるようにせつない。

これが今なお「最低だ!」と自ら目を閉じる破局でなくて何だろうと思いつつ、またしても……。

引用は「パロールヘの道――ゴダール・インタビュー」梅本洋一訳『イメージフォーラム』一九八三年十二月号より)

「詩と思想」25号 1984年3月

突然、ゴジラのように [AtBL再録1]

![]()

今日は「ゴジラ1983・復活フェスティバル」の会場にマイクを持ち込んで街の声を集めてみたいと思います。

「ゴジラ元年。生まれる前ね。ピンとこないね」と先ずミスターY・Aの声。

「怪獣世代論知ってますか。ゲームね。一瞬ニラミ合うわけね。そいでジャンケンホイ、アッチ向いてホイみたいな感じで、自分の知ってる怪獣の名前いうわけ。そいで最新に近い怪獣をいった方が、もう青春ビッグウェンズデイね、若さで勝負ウッシッシー、すなわち一本取るわけ。敗けた方は、ひたすら惨め、もうワシらの時代は終った引退だな、と落ち込んじゃうわけね。ゴジラ、キングコングこれ論外ね。それしか知らない人、それこそ怪獣じゃない」

「帰ってきたゴジラ。とにかく原点。みんなSF少年だったのです」とウルトラマンの父的中年ボーヤ。

「淋しなつかしいあの頃です。小学生だった僕らは国産SF特撮映画を見るために朝早くから列をつくって並んだものです。戦後ヒューマニズムのシンボルでもあるような鉄腕アトムやその変種の鉄人28号に先行されて夢の英雄が映画の領域に登場したのです。怪獣ブームのルーツには必ずゴジラがいます。ともかく国産なのでした。ゴジラ、モスラ、ラドンたちの活躍はそのまま、かれらの土壌がいわゆる高度成長期に入って国力を増強してゆくことを明確に反映しています。しかし夢だったんです。あの頃は二度と帰ってこない。円谷英二の名は手塚治虫と共に栄光のSF時代黎明期を代表します。ゴジラは復興の希望でもあったのです。今ゴジラ・リバイバルは偶然ではありません。高橋伴明か『ザ・力道山』をつくり、矢作俊彦が日活無国籍アクションに限りないオマージュを棒げる『アゲイン』をつくる。そういう一貫した……」

「黙れ団塊。貴様ら、ウンコのカタマリ世代」とどこか官僚タイプの熟年紳士。

「五〇年代も半ばだった。たかが怪獣一匹に殺到する貴様らガキ共の醜怪な塊は、こういう奴らに来たるべき日本社会の中枢を構成させてはならないという使命感をわたしに与えたのだ。あの暗いモノトーンの反戦映画『ゴジラ』(製作田中友幸、特撮円谷英二、監督本多猪四郎、音楽伊福部昭)の初心とペシミズムは戦争を知らぬガキ共に理解できるか。何が《とにかく死ぬのヤだもんね》だ! 死ね死ね。あの暗く哀切な山田風太郎の大恋愛小説『甲賀忍法帖』もシリーズを重ねるごとにトーナメント・スポーツの小説へと変貌した。すべからくそのように怪獣映画も鼻たれガキのペットにおちた。これが時代の裏切りだ。何がナショナリズムぞ。ただのぬいぐるみ格闘もどき映画なのだ。テレビ向きにしか使いものにならん。日本の特撮映画は技術においてもヒューマニティにおいても遂にアメリカを抜くことはできたか。否だ。それがついこないだあの『E.T.』で完膚なきまでに証明されたばかりでは……」

「黙れ、暗い谷間。五〇年代の青春」とゴジラバッジを付けたもう一人の中年ボーヤ。

「きみのET放題もそこまでだよ。思い入れを語ることではなくて、諸君、今は怪獣社会学を考えてみようではないか。忍に一字の一直線、やくざ映画のヒーローが必ずラスト十数分前には決起するように、怪獣映画の主人公も、今出るぞ今出るぞの期待に固唾をのまれて十数分、ついに出た、その立ち現われの一瞬が最高なのです。《ゴジラはつ・お・い!》 見終って街に出てゆく観客の歩き方こそ最も正直な感応を示しています。かれらは一歩一歩もうイマジネーションの世界にあってドスンバリバリと破壊して歩いているのです。破壊とパニックこそ観客の示す根源的な二分裂です。かれらはついさっき満員の映画館で席を確保するために愚かにも示したパニック状態を、画面において怪獣にジュウリンされる気の毒な大衆という形で、さながらVTR方式に見るのですが、そこに自分の姿など見い出しません、勿論。火砲器にも敗けず、高圧電流にも敗けず、自らの思うままにブッコワシてまわる怪獣こそ大衆の夢なのです。ゴジラのごとく生きるものとは……」

「私もまたゴジラのごとく生きてまいりました。ただし祈りのように、この長い戦後を」と初老のくたびれきった男。

「ゴジラの原作者であります香山滋にしましても、ラドンの黒沼健、モスラの中村真一郎・福永武彦・堀田善衛にしましても、いわば原水爆実験によって蘇ってしまった原始怪獣=原子怪獣に想像力の焦点をあてたわけであります。三十年前の『ゴジラ』を今日の反戦反核映画の原点と捉えることも可能でありましょう。ですが戦後十年復興著しい東京の街路が踏みつぶされる図により若い人たちは何を見るのでありましょうか。わたしの胸には原民喜の詩句《水ヲ下サイ/アア 水ヲ下サイ/ノマシテ下サイ》がよぎったことを告白せねばなりますまい。わたしにとってはこの映画は、前年の日教組自主制作・関川秀雄監督『ひろしま』と対になって想定される反核メッセージ映画なのであります。最も雄弁にこの伝達を語るのは良心的生物学者に扮する志村喬の演技であります。わたしは何もラストの《あのゴジラが最後の一匹だとは思えない。水爆実験が続けられる限り、世界のどこかにあの同類が必ず出現してくるだろう》というセリフを何事かの訴えに変えたいわけではありませぬ。黒沢作品の『生きる』『七人の侍』に続く出演のかれの表情です。ひたすら怪獣パニックと退治法に終始する世論に対してかれの見せる静かな怒りと虚脱の表情に無言の訴えを……」

「ギョエーッ」その孫らしい、口から放射熱線を吐いているつもりの幼児。「バルタン星人。サンバルカン……」

どうも皆さん興奮状態で、突然ゴジラのように決起して意見を述べずにはおれないようですが、残念ながら時間がやってまいりました。

ところで――。

きみもゴジラを見たか。

気狂いヘルツォーク [AtBL再録1]

![]()

『アギーレ・神の怒り』にヨーロッパ文明の断末魔的自己批判を見た。

ことは当方の視角に関してであり、ヴェルナー・ヘルツォークという作家のメッセージに関してではないから、かれがこの「キチガイ映画」イッパイに自己批判を充填したという意味ではない念為。

人はこの「キチガイ」の自然描写に対してモゴモゴとふんぎりのつかない図式意見を述べることで作品評にまぎらせようとする。

それも識見ではありましょう。比較の対象にもってこられるのは、ベルトリッチであったり、ダヴィアーニ兄弟であったり、テレンス・マリックであったり、PLO映画『土地の日』のガーレブ・シャースであったり、はたまた今村昌平であったりするだろう、いやはや。

大体が『フィッツカラルド』のほうから見てしまったのが失敗ではあった筈だ。こちらは「キチガイぶり」は一貫しているが「作家精神」としては盤石のものとなっている。植民地主義浪漫パトスの作家としての「気狂いヘルツオーク」の資質と傾向がどっしりと(沢山の人柱の上に)ゆるぎないものになっているのである。

コッポラの『アポカリプス・ナウ』は「ヴェトナム戦争を映画の上で再戦した」という点の他は、コンラッド、マーク・トウェイン、ヘルツォーク、白人帝国主義の居直りなどが雑多に入り混じっただけの、何のオリジナリティもない駄作だったわけだ。

あの映画で一等すぐれていたところの、あのワグナーをBGMに重装ヘリの空挺騎兵隊が解放軍の拠点と勝手に決め込んだ村落を襲撃するすさまじいシーンに会って、当方のような日本人にもなけなしにあったらしい内なるアジアがかきむしられて涙が止まらなかったことがあるが、その時はヘルツオークの存在も知識には挿入されていなかったらしい。

河の映画である。

コッポラの河下りは、いわば逆ハックルベリイ・フィン、つまりは奴隷買付けの地獄旅なのであった。そのように『フィッツカラルド』も、最初は、おえッ、これは本年度最高最悪の超感動作だと思った。基本的にこの感想は動かないが、『アギーレ』へのコッポラ的変質あるいは俗悪パロディを通過した形で『フィッツカラルド』は形式的には大仕掛けとテーマ的安定に向った、と訂正しなければならない。

十六世紀の未開の奥地に黄金郷を夢見て侵入するスペイン軍隊の「キチガイ隊長」を描こうが、二十世紀の未だに未開の大アマゾン流域にオペラハウスをぶったてようと夢想する「キチガイドイツ人」を描こうが、そしてそこにワグナーという援軍を付加しようが、ヘルツォークの映画戦略の本質に変わりはない。しかしテーマを自然対文明人の関係に解消する限りこれら「キチガイ映画」を鑑賞する安全保障は確定しているにしても、植民地主義ヨーロッパ文明の現地的試練という枠で見てゆけば、『アギーレ』から『フィッツカラルド』への変質は明らかである。

ボロ汽船にオペラ座の座員たちを積み込んで文字通り移動するフローティングオペラをみやげに帰還する植民者の大満足で終る『フィッツカラルド』はスペクタクルの華麗さで超弩級ではあってもコッポラ映画の最終的無反省に血縁するもののようだった。ドアーズの「これで終り〈ジ・エンド〉かい、マイ・フレンド」はここでこそ流してほしかったね。

(話は飛ぶが、二つの「キチガイ河映画」を順序は逆にだが見て、『死霊』の第六章が連想されて仕方がなかった。明るい静謐な河を行くボートのイメージがあれには中心にあったと思うのだ。現代日本文壇文学の空なるかな虚なるかなの感慨をだらだらと書いた本『主題としての空虚』で吉本御大は、あの河は隅田川さ、とおろかなことを断言して人のイメージに泥をぬる解読を披露しているが、とんだクソリアリズムというものだ)。

河の映画であるけれど、時と河について考え抜いた映画ではない。

そのぶん、顔の映画である。クラウス・キンスキーの顔である。

来日したヘルツォークが、『アギーレ』で最も手古摺ったのは天才パラノイア俳優キンスキーのあつかいであって、ピストルで脅迫して演出したのだ、と裏話を語っていることは《映画好きの人間なら誰でも知っていよう》――なんだか文体がH教授に似てきてしまったな(かれのヴィム・ヴェンダース論は映画批評が嗜好とペダンティズムの垂れ流しと同義であるこの国の風土にあって依然有力であるぶっとび方で出色のものである――お世辞ではない)。

「キチガイ」監督におどかされたもう一人の「キチガイ」俳優が映画で喋ったセリフは「わしこそ神の怒りだ。わしの一にらみで空飛ぶ鳥さえも一瞬に墜落をするのだ」に違いないし、それはあのギョロ目ゲタ顎ナメクジ唇に奇怪な憂愁と尖鋭な欲情はりつかせたあの「気狂いキンスキー」のあの顔であるのだ。

顔である他ないのだ。歴史上の征服者に対する作品化欲求が征服行を縮小コピーする過程をもたざるをえないような映画製作行においてこうした「キチガイ同士」の激突を見るとは全く稀有なことではないか。

どこまでもドイツ帝国の拡大版図への夢想に重なり合ってしまう狂気の主人公を、一人は征服行の再現者であるといえる映画監督として、もう一人はかれの独裁に敢然と対峙するのだが結果は最もかれに忠実な傀儡となって演ずるしかない俳優として、分業的に生き直しているのである。

かれらのドラマこそがこの映画の振幅であり、それはすべてゲルマン・ファシストいまだ顕在なりを語るあの怪異な顔に集中的に表現された。

かれが河と密林に囲饒され地団駄ふんで何物かをにらみつけている時、監督をにらんでいるのだと考えて間違いないのである。

かれらがなれあったところにはかれらの歴史的本質への居直りしか出てこないことは必然であろう。安息した植民地主義者のダルな面付きである。

《『フィッツカラルド』もまた、ウォーレン・オーツの不在のみが嘆かれる映画だ》とH教授はかなり意味不明のことをわめいているが、ピーター・トッシュと「ドント・ルック・バック」を唱ったミック・ジャガーの不在もまたこの映画にとっては嘆かれるべきことだろう。

河から顔へ。

自然の無機的な成立への偏執から被抑圧人民ヘ――これは最頂期の花田清輝も掘り下げをよくなさなかったテーマであるが、大自然とよく闘う者は自ずと抑圧階級に自己を置いている置かざるをえない、そのことをヘルツォーク=キンスキー「気狂い共闘」は身をもって示した。

草原・海・砂漠などについての花田のエッセイは、とりあえずかれの個的な変身願望(そこから政治運動論へと直結させるアリバイをも含めた上での)以外のものを少くしか残していない。

かれのアヴァンギャルド芸術諭の精髄が自然弁証法へと猪突する場をもしもったとしたらという焦慮は、ありうべき戦後革命への繰り言同様もはや悪質である他ないだろうけれど、自然の暴虐と静観とにどうしようもなく捕えられてしまった人間は、それを征服するしか途をもたないという答えではない別の綱領が手探りされたかもしれなかった、とだけはいっておきたい。

土地を征服する者がそこに属するすべての生物や無機物をも征服せねば止まないこともまた自明であるから。

すべての部下を奪われて唯一人残ったアギーレが「キチガイー直線」の不退転を演ずる時、そこにはヨーロッパ文明総体への自己批判が遁れようもなく現前化してくることはすでに見届けた。

「日本読書新聞」1983年6月13日号

【単行本 後記】

「気狂いヘルツオーク」の新作は『コブラ・ヴェルテ』、アフリカの奴隷商人の映画である。キンスキーは山賊から身を起こし奴隷国家の首長にまで成り上がる。アマゾネスの女軍隊を訓練し、敵を攻め落とすところに、キンスキーの好色と侵略性がいかんなく発揮されていた他は、凡作にとどまった。

哀しみの男街 [AtBL再録1]

セックスの不平等な混乱や惑溺はそこからの結果にすぎないといえる。青春とは性への流刑であるよりむしろ、`街路とコンクリートの錯綜への流刑であると、これらの映画は、十年間主張し続けてきたのかもしれない。ネルソン・オルグレンの命名による「ネオンの荒野」は基本的にいって強いられた居留区域〈リザベイション〉なのである、と。そこでの交通形態の未納こそがテーマなのである。

都市は、動物的な嗅覚によって進路を選ばれて、内奥を開示することこそが本来だろう。そこで出会った男女がとりあえずおめこにふけるのも、そうした動物的進路の延長ではないだろうか。これが性映画の教宣である。都市がカタログ化されるのか、カタログが都市化されるのか、もはや判然としなくなっている時代において、十年間同一のことを主張し続けるのもまた志ではある。

例えばその初期『盛り場・流れ花』だったか、田舎から駆け落ちしてきた男女が満員電車に乗ったことからいとも簡単にわかれわかれに引き裂かれてしまうのである。後に残されるのは、片方だけ駅のプラットフォームに打ち捨てられた新調のハイヒールと、そして片桐夕子のいかにも大都会にボーゼンとした鈍重な表情と、なのだ。臆面もない図式である。

発表当初においてすでに、観念小説的思い入れの力みが目立ったアナクロの図式ではなかったか、といえばいえる。だがここから世代論にスライドして利口ぶってみても仕方ないのではあるまいか。いたるところに案内図が付き、標識の掲げられた管理空間以外の何物でもなくても、都市が異貌の内奥をちらつかせて横たわっていることに変わりはないだろうから。

『キャバレーロ記』は、そうした主張において、性交代理サービス産業労働者たちの生活と意見をスケッチする体裁になっている。ここでは様々の視角が可能である。酔い痴れて肉体の怒張を静めにやってくる男たちの愚かしさ度し難さを暴きたて、彼女たちの「労働」の不条理さとそれら性の退廃の鋭角的風景とを悲憤することが一つ。

キャバレーなる場を一つの共同体と措定して総体的な風呂敷で、滑稽であったり悲惨であったり狂騒であったりする「交通形態」の一駒一駒を呈示することがもう一つ。この映画の場合は、後者によって前者をも包括的に囲い、バランスを良くしようと心掛けてはいる。本番キャバレーという異様な磁場については、かろうじて何も判断しないように努めている、といったほうがいい。むろんそれは限定付きポルノ映画としては一応の正確さなのである。

薄暗い裏路地を技けると煌々として真昼のようにギラつくイルミネイションの大海、呼び込みの男たちが口々に、若い娘ばかりであるの、五千円ポッキリで大丈夫だの、生尺オーケーであるの、三役締めの名器ぞろいであるの……と、引きも切らずにささやきかける。地下であるか階上であるか地つながりであるか区別もつかない店の中に案内されると、あくまで漆黒に近い暗さと音楽の壮絶な轟音で外界を遮断した奇妙な空間がある。最もセックス表現の後進領域であるところの劇場用商業ポルノ映画は、こうした性産業の過激性を限りない素材の宝庫とした。これもまたその中の一つの映画にすぎないのであるが。

性交代理サービス産業は自明のことに、性そのものを疎外する。それはつまるところ代金に還元される射精にすぎない。かくまでおとしめられた男の性欲とは一体なんなのだろうか。おめこ代は払っても関係そのものは未納なのだ。東南アジアヘの売春観光ツアーに「進出」することから、そこで撮されて国内に出まわるウラ本を官憲の目をかすめて買ってくることまで、これからまぬがれることはできない。

本番キャバレーや観客舞台参加の本番ストリップが乱交的解放区の様相を呈する「瞬間」があるという現認は起りやすいが、それは最も弄劣な錯覚というべきだろう。 在日は相い変らずアジア圈性矛盾のるつぼである。寒々とした性の売買によって生じたツケは各自の個体に分断されてまわされてくる。これは財政破綻の国家が増税を唯一の策として「国民」を追いかけるのと類似であるだろう。

ここから余剰価値としての哀感が湧き出てくる。放出と同時に発生するこの上部構造は、街をうろつく「性流者」の単純なメカニスムの証左である。

かくして、哀しみは性表現におけるテーマとも成りうるが、それは幻想なのだという醒め方が一方になければつまらないものに終る、といえるようだ。性的賃労働の剰余価値は資本によっては搾取されない。それは労働者のものである。哀感を通してそうした疎外への憤りに通底してゆく途も確かにある。いや、そこへ行き着かなければ、性の彼方に異貌の都心の奥の奥は、見えてこないだろう。

『キャバレー日記』では、「風紀」という合言葉が男女従業員間の交情および情交へのタブーとして幾度も□にされる。当然のことに主人公の純情な青年とナンバー・ワン・ホステスとの間の踏み越えるべき愛の山河にもこの言葉がヴァリアーとなっている。この規律が形骸であるばかりでなく不当なものである実例が反復された後、やっと二人は結ばれる。

それはこんな情景である。――誰とでもッてわけじゃないけど、としつこいほど前置きした上で、女が男に体を開く。誰とでもッてわけじゃないけど……本番するわ。閉店後のボックス席。二人は客とホステスとしての身振りを続けながら関係をもつのである。ビールをつぎながら、誰とでもッでわけじゃないけど……。

これはかれらがこの身振りを最後まで捨てきれないというよりも、この身振りの多義性に賭けて、疎外を克服する武器にしようとしている、と解せる。

そこは哀しみの都市なのである。

「同時代批評」6号、1982年11月

枯れはてたプールで [AtBL再録1]

![]() 『水のないプール』は、若松孝二の八十数番目の作品である。映画館は満員だった。若い女性客の熱気で充満していた。わたしは衝撃を受けた。映画に対してではなく、若松映画において若い女性が着衣を引きむしられ暴行を受けるのではなく映像を鑑賞する側に回っているという事態に対してである。

『水のないプール』は、若松孝二の八十数番目の作品である。映画館は満員だった。若い女性客の熱気で充満していた。わたしは衝撃を受けた。映画に対してではなく、若松映画において若い女性が着衣を引きむしられ暴行を受けるのではなく映像を鑑賞する側に回っているという事態に対してである。

内田栄一の脚本は例によってくさいこときわまりない。いつまで中年イチビリ路線のオジサンを回春させて下さい的メッセージを無闇に発信することを止めないのだろうか。不愉快なはしゃぎぶりだ。

『十三人連続暴行魔』に始まる近年の若松作品のハイ・ボルテージがシナリオのいやらしさと不協音を発する。だがやはり時に脚本(つまり若い女性にのみ恥知らずに媚びる)に寄り添ったハイな振幅を示して閉口させられた。とりあえず脚本は無視してしまおう。

水のないプールを疾走する男のイメージは鮮烈である。かれはその底をついたプールを疾走せねばならないのである。プールサイドにはいつも優しげに裸身をさらし幸せのシャボン玉を吹き続ける少女がいる。少女は男(内田裕也)の危機を指示している。ちょうど野間宏の大道出泉がかれの危機において黒いビーズ玉の少女を視界の隈に捉えることがあったように――。この男がかつて時代と共に疾走し今は失速と焦燥の極みにある作家のあまりの似姿に思える、などと野暮はいうまい。作者はいわば疾走を義務付けられているという自己意識に苦しめられている、などと客観的判断を下したってどうにもならないのだ。この手応えを作者に叩き返してやるべきだ。

強姦されかけた少女(MIE)を男が助けるという冒頭の出会いはすでにかつての暴行映画への訣別的批評性なのか。青春は去ってしまった。凡庸な地下鉄改札係の孤独な日常が押しかぶさっているのみである。この男が夜な夜な徘徊して女を麻酔でねむらせ夢の中で犯す一九八二年の強姦者に成る。

この成ることは哀しい。哀しいのだ。映画はこの哀しみに居直った脚本に規定されながらも苛立ちを随所に見せる。

男のする行為は関係であるのか。ないのだ。川端康或の『眠れる美女』の世界ではないか。ただねむりにねむって反応しない肉体をもてあそぶだけだ。のみならず男の肉棒は自動販売機のコンドームにブ厚く包まれて保護される。性映画は暴行者の像を歴史的にいってどのように描いてきただろうか。かつての若松映画にぞろぞろと出現した密室の屍姦者や閉じ込められた性的テロリスト、かれらはどこへ行ってしまったのだろう。あの十三人連続暴行魔は――。

高橋伴明の『人妻拷問』はおなじみの妹を喪った復讐者のパターンを使った。田中登の乱歩原作『屋根裏の散歩者』は天井裏の覗き見視姦者という逆説的暴行者に存在意義を与えようとした。本来はこの系譜の中に輝くべきだった長谷部安春のレイプ三部作はどうしようもなかった。加藤彰の『OL日記・牝猫の情事』は会社の上役を一室に軟禁して強姦するOLを主人公とした。男たちを威厳をもって犯すという異常な設定を中川梨絵という女優は前作『OLポルノ日記・牝猫の匂い』に続いて倒錯を排除した青春の一過性で演じてみせた。それら性の一方通行者は、ある時は激しくある時は静かに、時代の底流に沈む性的錯乱を切り拓いてみせたものだ。

昭和五十七年の夢犯者は行為の後に一人の女のために朝食を用意してやる。このとき夢犯は男にとって生活へと反転した。かれの夜の王国はそれ以降、一人の女へのオマージュの試みと沢山の女を漁りまくるハレム作りにはっきり二分される。後者で男は、ポラロイド・カメラによる局部の密写マニアになる一方、ねむっている女たちをピグマリオンのように侍らせ無言の晩餐会を楽しんだりする。

これらの部分はあざといほどに今日の性風俗の最前線をかすめとっている。本番ストリップ劇場の特出し速成カメラや空中ノーパン喫茶・覗きせんずり喫茶のセルフ・セックスや『少年チャンピオン』の少女われめくいこみ漫画『あんどろトリオ』(SM誌から少年誌に上昇した内山亜紀)など、構造不況に挑戦する狂乱怒濤のセックス産業との粘着は内田栄一にでも引き受けてもらって、問われるべきは夢犯者の生活についてである。

用意された朝食に女は最初は驚く。しかしやがてそれにも慣れる。麻酔のあとの行為と眼覚めと朝食は彼女にとっても生活へと反転する。クロワッサン風であり何の違和感もないのだ。男はついには女の下着まで夜中にごしごし洗ってやるようになる。朝食と吊された下着が彼女を待つ。女はサンタのおじさんがやってきた的気分に更に快感をおぼえたりするのだ。これがかれらの婚姻の形態だったようだ。

わたしは『新鮮』などのよい読者ではないから若い女性の被レイプ願望の実態について統計的知識をもかないが、こうした優しげな夜の訪れに対する願望なら相当の支持率で、時の政府与党への数字をも上回るのは確実だと思った。それは満員の映画館の闇の中で観客の全般的反応として感じられた。

映画はこうしてあやういほどに女性向きポルノに同一化してメッセージを発している。わたしのような四角四面もおかけで、強姦と和姦との中間主義、合意と非合意との調停主義、上に乗っかっている相手の現存的制限を限りなく解約してロマンに昇華する大乗主義、とうの渦巻く女心の機微について勉強させてもらった。

今日の観客に媚びながら若松は明日のためにも手探りした。夢犯という、このしがない勃起力、こんなふにゃふにゃの道具しか与えない時代の性闘の意匠を突破しようとした。

中年オジンの焦慮に若い世代の暴走的暴力表現がかぶさってくる。石井聰亙でもよいが、とりあえず井筒和幸の『ガキ帝国』(西岡琢也脚本)を例にあげよう。ドツキ合いが唯一のコミュニケーションであるストリート・ファイティング少年たちの祝祭の日々を描いたこの作品は、三人の在日朝鮮人俳優に事実上の主役をふりあて、自分以外はすべて敵と宣して大組織のてっぺんまでのしあがってゆく男(升毅)、日本人の友達もいるがどのグループからもはぐれて一匹狼を通す男(趙方豪)、在日同胞のみで組んでツッパリあげくは頓死同然に殺されてしまう男、を典型化し、更にかれらがことごとく女にふられるさまを付け加え、ガキこそ差別するという命題をつきつけた。

この命題にしても、劇中朝鮮語の会話がポンポンとはじけ飛び日本語の字幕がそれを追うといった在日映画への独創的な異化効果にしても、井筒が今後どう引き受けてゆくかは別にして、非常に重たく、『ゆくゆくマイトガイ・性春の悶々』というみじめったらしい青春グラフィティ映画でデビューしたこれがあの井筒和生かと感心したことも確かである。

しかし『ガキ帝国』は、ガキが年をくってガキでなくなったらただちに存在をやめて消滅してしまうという、初期小松左京の最も美しい短編『お告げ』の恩寵的世界を断固として措定したわけではない。石井の映画でもそうだが、転向暴走主義者が屈折ぬきに薄汚いマッポに栄転する姿を投げ出して、世の中こんなものさと先回りする老成ぶりは間違っているのではないか。

それに井筒には中島貞雄のような差別作家のチンピラ映画に思い入れがありすぎるようだ。基地の街の混血児同志の内部ゲバルトを希望にみちて描ききった長谷部安春の『野良猫ロック・セックスハンター』(大和屋竺脚本)などにむしろ典拠を置く

べきではなかったか。

――とまあこんなことをくどくど書くと、大島渚の『青春残酷物語』の、力及ばずして敗け込んだオッサンが当世の若者に説教ポーズの愚痴をきかせるあまりにも有名な一場面みたいだからやめておこう。

疾走せねばならない。そこがたとえ枯れ果てたプールの底の冷たいコンクリートであっても。

「同時代批評」5号、1982年6月

タヴイアーニ兄弟『サン・ロレンツォの夜』 [AtBL再録1]

窓枠に仕切られた星空を流れ星がよぎる。赤子を寝かしつける母親は、あの時代を一つの「神話」にも似せて、寝物語る。物語はパルチザン抗戦の記憶を扱い、それからは相対的に昇華されてある。栄光の記憶ではない。同郷の人々が対峙し殺し合った癒しがたい傷の記憶だ。そこから昇華された物語とは《いやいや「一つのメルヘンだ」》であるかもしれない。それにしても、悲惨と残虐と喜悦と慟哭とがぎっしりつまった贅沢なメルヘンであることか。

タヴィアーニ兄弟は前作『父――パードロ・パドローネ』から、一層、闊達な画面をおくり届けてくれた。とはいえ、前大戦末期、断末魔のあがきを続ける独軍と解放の希望を風にのせて進軍してくる米軍とを後景に、同族相い戦うイタリアの一地方の悲劇、という設定だけをきけば、すでにうんざりする観客も多いことだろう。これを解消させてしまう作者の力量がある。

『サン・ロレンツォの夜』は使い古された題材こそ逆に古びることは

ないのだという定理の証明になったようだ。

独軍の撤退と米国の進駐を待つ村、人々は、教会に集まって待期する一派と米軍を捜して村を出る危険を選ぶ一派とに分かれる。集団が主人公である。ガキたちは夜中に片隅で放尿する娘に目をこらしながら一斉に青いペニスをこすり立てる。自分の家など爆破されてしまえと叫んだ娘も、砲撃の音を待つ長い時間に、あの居間とあの鏡だけは残してくれと願う。捧げる相手を夢見ながら裸体を映してみたその鏡の想い出が戻ってきたので。

シシリア系の米兵部隊の話を聞かされたシシリア娘は一人仲間から離れて独兵に撃たれる。倒れる彼女は息絶えるまでの一瞬になおも、駆けよってくる兵士は同郷の米兵であり自分と恋におちる運命にあるのだと夢想する。数多くの死者の一人として臨月の新妻を喪った男は悲しみに記憶をなくしてしまう。少女二人は米兵と偶然に出会い百面相のコミュニケーションを交わす。

村を出た一派は武装した抗戦グループと出会う。合流したかれらを待っていたのはファシストたちとの戦闘だった。幼ななじみの顔を敵側に見い出した娘は、再会の喜びもなく、新しいパルチザンの恋人がかれを撃つことを助ける。赤ん坊を喪った男は十五才の少年をその父親の眼前で射殺する。いたるところで旧知の名を呼びかわす撃ち合いがくりひろげられる。

こうした「戦争」が喚起する人間ドラマの振幅の数々。それらは綿密に計算され、ステンドグラスの紋様のように丹念にはめこまれている。

最高のエピソードが用意されているのは、この銃撃戦の後、パルチザンたちの農家に一行が宿を借りる夜のことである。

『父』の頑迷固陋な家父長役に続いて、重厚に迫るオメロ・アントヌッティ扮するところの、つまりは老いらくの恋の一夜だ。水浴の場面などいくつかで充分の伏線がはられた上で、このフルムーンの一夜がくる。一つベッドを割り当てられてかれらは少年たちのような羞じらいととまどいに包まれる。四十年前にこうなっていたらと老いの繰り言もやかましいこの映画史上に残る高年令ラヴシーンのリリシズムは、新鮮で感動的だった。特に、一本のローソクに手が伸びて灯りを消そうとすると、消さな

いでと別の手が重なって、ジジババSEXの前奏になるシーンは素晴しかった。

次の朝は、米軍の到着。一行は村に帰り、物語は終るわけだが、ジイさん一人雨に打たれて物想いにふけっている。かれの脳裡をよぎっているだろう甘やかな時間の味わいで締めるという作者の計算である。

ここでまた御丁寧に物語の梱包者が口をさしはさむ。窓枠に仕切られた星空をよぎる流れ星。ミ・アモーレ。ボーヤ、おとぎ話はおしまいよ、のナレーション。観客としては、映画館の灯りがつくその少し前に、前段階的覚醒をいわば強いられてしまうわけだ。影の声はまた、本当のお話しにもハッピイ・エンドはあるのです、といいきかせてくれる。ここでゲッソリ、流れ星流れるごとく星印一つおっこちる。

余計なお世話ではないか。

あまりにも生臭いメルヘン鑑賞の後は、ボーヤ、イイコだネンネしろ、ですか。眠れるものですか。映画の途中で眠るのは観客のひそかな快楽であるけれども、終ってからネる馬鹿がどこにいる?

ぼくなどはこういうべッドサイド・ストーリーで育てられた年代かもしらん。どうりで最近は寝つきが悪くて困っている。

「日本読書新聞」1983年3月14目号

ロッキーは不滅です [AtBL再録1]

![]()

R 北米帝国バイセンテニアルの優等生ヒーローたるロッキー・バルボアが登場して、早いもので六年、ついに第三部完結篇まで出来上がりましたが、何か御感想は?

N 結構なことです。

R ハルク・ホーガンとのチャリティ試合や、二度にわたる怪物挑戦者ミスター・Tとの死闘など見せ場たっぷりですね。シリーズ最高作と折紙つけてあげたいくらいですか?

N 何、見せ場が充実した分、ドラマが希薄になった、と月並みなことをいう他ないですな。今時、青年や娘たちの汗ばんだ臀部と感動の分泌物で、日頃がらがらの映画館がむんむんしているのだから結構ではありませんか。

R そういえば、第一作の時も、あなたは後から便乗企画でつくられた日本映画『ボクサー』のほうに点を甘くしていましたね。やはりこの三部作の期間に『レイジング・ブル』のような名作もはさまれていますな。この映画の影響というか、直接的でなくても、インパクトはかなりなものだと思われませんでしたか?

N 『ロッキー』は基本的には、ショーマンつまりボクシング芸人のドラマなのです。それに較べて、スコセッシとデ・ニーロが突き出そうとしたのは、又々月並みないい方ですが、人間のドラマなのです。一人のファイターを形成する要素の全体性の亀裂について目を向けたつくり方なのです。

R このボクたちの至高の愛を見てくれ、愛こそ不可能を可能とするものだというロッキー・テーゼ「その一」が、安逸だという意味ですか?

N 要するに明日のジョーが明日をかちとってしまった話なのですから。オヨヨ大統領の登場人物ではないが「昨日のジョー」なのです。もともとハングリーな人間などではないのです。観客の歓呼の中にしか存在しない虚像なのです。

R そういえば今度の映画では、フィラデルフィア市民によるロッキーの銅像まで完成しますな。成功とは素晴らしいという口ッキー・テーゼ「その二」の即物化だといえませんか。誇りととまどいをもってこの像の完成を見るヒーローの表情は、バカ面というしかありませんが、怪物挑戦者に完敗し、トレーナーのミックの死にも直面する、失意の底で、この像を見上げ、ものをぶつける場面は、良いものではなかったですか?

N 何、あれは、銅像よだらしのないボクを許せ、とザンゲしていただけでしょう。ドリアン・グレイの人格分裂の危機のような対話が成立したわけではないのです。銅像のほうが確実にチャンピオンより偉いのです。彫り刻んだベルトは外すことができませんからね。これは映画に対するスタローンの従属関係をはっきり示しか場面だと思いました。

R セルロイドの英雄ロッキーが商標として称揚されるだけということですか?

N マディソン・スクエア・ガーデンの選手権試合をうめるロッキー・コールとは、ハングリ・スポーツを一つのショーとして捉える作者の姿勢そのものです。スタローンをかこむファミリーは、彼に帰属するデクノボーにますます成り下るだけなのです。かれらはとりまきでしかなくなるのです。成功でかちえたプール付きの大邸宅同様なのです。宿敵アポロがどん底のかれにトレーナーの役を買って出る過程もずいぶんきれいごとです。すべてヒーローのために功利化されてしまうのですから。

R アポロは、強いパンチだけが取り得の動きの鈍い左利きボクサーを、世界最強の男に改造してゆくわけですね。限りなき挑戦というロッキー・テーゼ「その三」は、おなじみのテーマ曲をバックに躍動的に場面化されてゆきます。それがクライマックスの再挑戦試合にまで一気につながってゆくわけですね。仲々の職人仕事ではありませんか。

N ちがいますね。わたしはこれを見ながらロバート・ロッセンの『オール・ザ・キングス・メン』を想い出しました。

R ルイジアナのヒットラーと呼ばれた煽動政治家ヒューイ・ロングをモデルにした映画ですね。

N すべてロッキーの民ではありませんか。そしてショーの観客はバカだと作者は思っているのですね。

R 去年のオスカーを『レイジング・ブル』のデ・ニーロが受賞したとき、受賞式にレーガンのスピーチの録画が流れ、大統領は映画(フィルム)は不滅です、ただしわたしの主演になるものは別ですが、と語りましたが、その言葉は、前日が例の狙撃事件だったこともあり、レーガン・イズ・フォーエバーの大合唱にきこえて仕方ありませんでした。

N そうです。『ロッキーⅢ』は、ロッキーは不滅ですというロッキー・テーゼ「その四」を、完結篇に高らかに鳴らす自家撞着によって、大衆の夢の代行者たる英雄は次に体制護持のプロパガンダとなって大衆を抑圧するだろうという予感を与えました。

R 虚像としての自己に従属してショーを続けるしかないわけですね。ずばり『ロッキーⅣ』の予想は?【註】

N もっと露骨な政治ショーヴィニズムになるか、原点に戻るというやつで、ロッキー・ファミリーの無名時代のグラフィティになるでしょう。でも後者の場合で商売になったにしても、スタローンに『ミーン・ストリート』はつくれませんね。

【註】

予想は当って四作目はつくられた。ロシア人の怪物ボクサー役でドルフ・ラングレンがデヴューした。あろうことか、現在、五作目が制作進行中であるという。

この分では次の仇役で日本人が登場する日も近いかもしれない。

「日本読書新聞」1982年7月26日号

更に

『ロッキーⅤ 最後のドラマ』1990年

『ロッキー・ザ・ファイナル』2006年

更に更に

三〇年後の驚きは、スタローンvsデ・ニーロの『リベンジ・マッチ』だった。話もそのまま「ロッキー」vs「レイジング・ブル」の遺恨試合。二匹のオスにサンドイッチされたキム・ベイシンガーの衰えた容色も気の毒だった。

「13日の金曜日」のジェイソンと「エルム街」のフレディが激突するホラーよりもホラーっぽい。70歳になっても、フル・スロットルのアクション俳優か。

背景は、四角いリングよりも、温泉のほうが良さそうで。

アクロス・ザ・ボーダーライン目次 [AtBL再録1]

Ⅰ Gone is the Romance that was so Divine

ぼくらが非情の大河をくだるとき 「インパクション」36号、1985年7月

月に吠える 「日本読書新聞」1984年1月16日号

日本映画の1983年をふり返える 「ミュージック・マガジン」1984年2月号

Gone is the Romance that was so Divine 「日本読書新聞」1984年12月24日号

略奪された映画のために ミッドナイトテイク 書き下ろし

Ⅱ 流れ女の最後のとまり木に

枯れはてたプールで 「同時代批評」5号、1982年6月

哀しみの男街 「同時代批評」6号、1982年11月

仮面舞踏会の夜 「日本読書新聞」1983年4月18日号

モラトリアム時代の青春残酷 「映画芸術」345号、1983年4月

ひとコマのメッセージ 対談・崔洋一vs野崎六助 「日本読書新聞」1983年7月18日号

昭和大軽薄の夜がきた 「映画芸術」346号、1983年8月

突然、ゴジラのように 「図書新聞」1983年9月10日号

じゃぱゆきさんはどこに? 「同時代批評」10号、1984年4月

矢作俊彦『AGAIN』 「ミュージック・マガジン」1984年4月号

土本典昭『海盗り』 「ミュージック・マガジン」1984年6月号

寺山修司『さらば箱舟』 「ミュージック・マガジン」1984年9月号

情事OL1984 「映画芸術」349号、1984年8月

1984年の情事OL 「同時代批評」11号、1984年8月

西新宿のシミュレーション・ハードボイルド 未発表、1984年10月

小栗と崔のために 「詩と思想」28号、1984年11月

流れ女の最後のとまり木に 「ミステリマガジン」1985年9月号

略奪された映画のために モーニングテイク 書き下ろし

Ⅱ’ 裏版・流れ女の最後のとまり木に

俗物図鑑'84 批評家ワーストセブンを批評する必殺筆洙の論理 「映画芸術」350号、1985年2月

悪意と冷笑の批評家――磯田光一 「映画芸術」355号、1987年7月

'88映画批評ワースト人間を捜せ 「映画芸術」357号、1989年3月

OT裏目よみ批評の神秘 「映画芸術」358号、1989年9月

Ⅱ’附録 外国映画・日本映画ベストテン&ワーストテン

1982年ベストテン&ワーストテン 「映画芸術」344号、1983年2月

1983年ベストテン&ワーストテン 「映画芸術」347号、1984年2月

1984年ベストテン&ワーストテン 「映画芸術」350号、1985年2月

1985年ベストテン&ワーストテン 「映画芸術」352号、1986年2月

1986年ベストテン&ワーストテン 「映画芸術」354号、1987年2月

1987年ベストテン&ワーストテン 「映画芸術」356号、1988年3月

1988年ベストテン&ワーストテン 「映画芸術」357号、1989年3月

1989年ベストテン&ワーストテン 新稿

1990年ベストテン&ワーストテン 新稿

Ⅲ アクロス・ザ・ボーダーライン

ロッキーは不滅です 「日本読書新聞」1982年7月26日号

白馬を見たか 「日本読書新聞」1982年12月16日号

たまらなくE.T. 「映画芸術」344号、1983年2月

タヴィアーニ兄弟『サン・ロレンツォの夜』 「日本読書新聞」1983年3月14目号

気狂いヘルツォーク 「日本読書新聞」1983年6月13日号

はじまりのないおわり・もしくは映画大通りからのパッション 「詩と思想」25号 1984年3月

シャフナザーロフ『ジャズメン』 「ミュージック・マガジン」1984年5月号

ブラームス『ドイツ・青ざめた母』 「ミュージック・マガジン」1984年7月号

西ドイツ非過激派通信 「詩と思想」26号、1984年7月

ヒル『ストリート・オブ・ファイヤー』 「ミュージック・マガジン」1984年8月号

復員兵士の詩 「映画芸術」349号、1984年8月

ランブリング・コッポラ 「詩と思想」27号、1984年10月

ブニュエル『皆殺しの天使』 「ミュージック・マガジン」1984年10月号

怨恨の明確な対象――ブニュエル試論 「同時代批評」12号、1984年11月

レオーネ『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』 「日本読書新聞」1984年11月19日号

李長鎬『風吹く良き日』 「詩と思想」29号、1984年12月

李長鎬『寡婦の舞』 「ディアダブリュ」1985年8月号

頭突き一発、僕の名もマルコム 「映画芸術」351号、1985年8月

アクロス・ザ・ボーダーライン 「映画芸術」352号、1986年2月

アクロス・ザ・ボーダーライン マスター・テイク 未発表、1985年6月

イヤー・オブ・ザ・ラーメン 「月刊PLAY BOY」 1986年2月号

大人たちをよろしく 「映画芸術」354号、1987年2月

六月の華はまだ輝いているか――裏目よみ『アウトサイダー野球団』 「映画芸術」356号、1988年3月

『Switch ジョン・カサヴェテス特集』書評 「ミュージック・マガジン」1990年4月号

略奪された映画のために アフターヌーンテイク 書き下ろし