西新宿のシミュレーション・ハードボイルド [AtBL再録1]

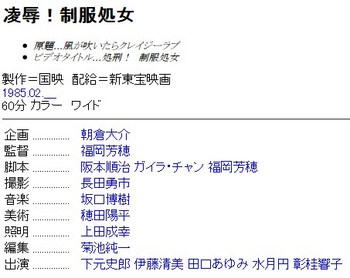

『凌辱・制服処女』福岡芳穂監督脚本、小水ガイラ共同脚本、長田勇市撮影。

凌辱も制服も処女も、例によって、どこにも出てこないが、『凌辱・制服処女』は、少しさえぎられた陽光と、少し明るすぎる夜の闇とて輪郭付けられたハードボイルド・シミュレーション映画の傑作である。

丸山昇一脚本の『横浜BJブルース』ほどくさくなく、うまくいったときの村上春樹や矢作俊彦ぐらいのスマートさに出来上ったのは、作り手の適当な力の抜きようを別にすれば、ひとつに主演の下元史郎の存在感によっている。

想い出してみれば、下元は、『人妻拷問・赤い靴のレクイエム』の哀しいばかりに暗鬱な復讐者から、最近の『虐待奴隷少女』の仁義にあつい渡世人や『愛欲の日々・エクスタシー』のモラトリアム中年男まで、常にピンク映画の第一線スターとして十年選手の途を歩んできたといえる。かれに並ぶスターは大杉漣しかみつからないが、これに山路和弘や中根徹を加えた男優ばかり精彩をはなっているのが、昨今のピンク映画の水準だといえる。若松-幻児-伴明の流れにあるピンクの若い作家たちが、その遺産でもあるようなこれらの男優たちに支えられていることは興味深い。

ことほどさように、多少大げさないい方になるが、『凌辱・制服処女』は女優さえまともにそろっていれば(ここで観るに値したのは水月円の脂がぎとぎとのり始めた肉体だけだった)、なかなかの名作になっただろう作品なのである。

いってみれば、米田彰の『虐待奴隷少女』が虐待奴隷中年の映画であったように、『凌辱・制服処女』も凌辱制服中年の映画であり、男が一人哀しむための素材なのかもしれない。

ヴェネシアン・ブラインド(これはハードボイルドの基本的な小道具ではないか)からもれる陽光を背中に負った探偵、青銅色に輝く夜の闇に立ち尽くし拳銃を乱射する探偵……。これらを黒眼鏡で演じきった下元は、正確にいえば、井上陽水のシミュレーションとして立ち現われていたのだといえる。あるいは似すぎてしまったことが、下元の演技の誤算だったかもしれないが。

じっさいのところ、女優がもう少し(うん、もう少しばかりでいいのだ)充実し、下元が、陽水が中森明菜のためにつくった歌の一節――飾りじゃないのよ涙は、ウォホッホー――でも口ずさんでみせれば、この映画は絶讃に近い出来映えだったはずだ。

筋立ては、西新宿に事務所をもつ私立探偵の借金取りに追われる日常を基底にして始まる。かれには、マイク・ハマーにおけるヴェルダのような有能で愛すべき助手がいる。彼女は、かれが借金取りに追いつめられたときは救助し、また、事務所の維持費のために、そこでファッション・マッサージ(ひとこすり百円)を営業するといった働きぶりで、かれを助ける。ハードボイルド気質はマザ・コンであるから是非とも庇護しなければならない、というのが彼女の持論である。

これをしも、今日の三十代のモラトリアム青年の自己意識の一つの投影だとするのは早計であろうか。

ともかくも、探偵は、彼女の『私の部屋』的インテリア趣味の悪さに我慢ならないという形で、この母親もどきに違和感を表明するぐらいはしている。それは、とらばーゆギャルが訪ねてきて就職を求めたときに、現行の助手をクビにしてまで、彼女(制服処女的オマージュがでてくるのはこのへんであるが、それにしてももう少しマシな女優はおらんかったか?)をやとう、という展開ではっきりしてくる。新しい助手をむかえた初仕事に、謎の女が現われて、かれに殺しの依頼をすることになる。

このビジネスによって探偵はある地下組織に敵対することになるらしい。この件によって新しい助手は殺されてしまう。事態に直面して、かれは、ぜんぶ冗談なのにさー、どうして殺されてしまうんだ、と嘆くことしかできない。

これでは、川島透の『チ・ン・ピ・ラ』に似てあまりにも嫌味であるし、本当は、元助手が仕掛けた罠がうまく成功したと考えるのが順当なところである。そういうわけで一場の事件は夢のように落着し、かれは相い変わらずの助手との、元通りの日常に戻る。

坂道をかれがズッコケながら歩いて昇ってゆくと、ハダシで自転車に乗った少女が通り過ぎて、かれのかかえたフランスパンを奪い取って行く。むかしはアメ車に乗って足変わりにしていたけれど、すっかり体がなまってしまって、今では歩いて世界を感じ取るようにしている、というナレーションが重ねられて、それが映画の開始だった。

エンディングも同様の場面で、移行の仕方だけがそれほど唐突でもなく、最近は自転車を使っています、とずらされてくる。

坂道。降りてゆくそれに、相米慎二の『翔んだカップル』の自転車に乗ったカップルの見事な場面からの引用をみるべきなのか。登ってゆくそれに、長崎俊一の『九月の冗談クラブバンド』の自転車を押し上げていく主人公が「ラッキー・破滅、ラッキー・破滅」の二拍子で懸命になっているイロニーの場面からの引用をみるべきなのか。

かれは、西新宿の事務所からグロテスクな高層ビル街を見上げては、風速ゼロメートルについて想いをはせている。あの首都の新都心は、不自然にそびえたつ何本かのビルに仕切られた地形的にいって、風が止まることはないのだが。

エンディングのかれは、自転車に乗って、このほうが風を感じられる気がしますと独白している。風ははげしくないのか。ここでこそ、陽水がいかにもふさわしく徹底的に挿入されるべきだったと思う。

そして、下元はたとえば[真珠じゃないのよ涙は、ハッハー]と、唄い踊るべきだったのではないか。

シミュレーションは、ハードボイルドなんて野暮で嫌い、といった角度で、逆にそれへの捕われ方が表明されるつくりになっている。それはあまりにも優しすぎる。

西新宿のビル街で風に追われて無風地帯を捜すような優しさだ。

わたしは、これを観ながら、大和屋竺の『荒野のダッチワイフ』が想い出されてならなかったが、模造が四畳半的に収束してゆく推移を時代に帰することは耐えられない気持ちだった。

ムード・アクションヘとハードボイルド解釈を解消する傾向にとっては、やはり陽水がお似合いだというのが、この映画への最終的なこだわりとなって残った。

未発表、1984年10月

コメント 0