I Threw It All Away Bob Dylan [afterAtBL]

I Threw It All Away

Bob Dylan

I once held her in my arms

She said she would always stay

But I was cruel

I treated her like a fool

I threw it all away

再生できない場合、ダウンロードは🎵こちら

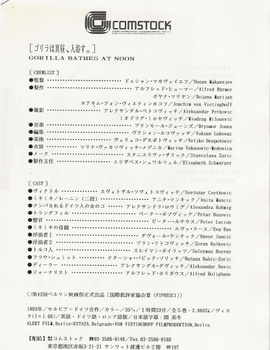

行ってきました『ボブ・ディランの頭のなか』の試写会 [afterAtBL]

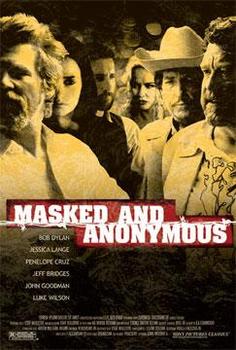

MASKED and ANONYMOUS

行ってきました『ボブ・ディランの頭のなか』の試写会

こんなにこんなに待ちこがれた映画は近来なかった。

その日が待ち遠しくて待ち遠しくて、指折り数えるなんてことまで……。

一年以上前だったんだな。この作品の話を聞いて、じっさいに観たやつの失望まじりの感想も確かめて、こりゃゼッテー日本公開はネーよなと諦めたのは。2004年1月1日の日記に、そう書いてあった。

CDを聴いて我慢すっかとニヒルっていたんである。

ところがところが。

観ると聴くとでは大違いというのはこのことだ。

タイトルがスクリーンに映ったとたんにガンときた。「アメリカの裏庭」南米某国の猥雑なスラムの映像に、ラジオ伝道師のがなり声(フレーズは明らかにディランの詩だ)がかぶさり、そして真心ブラザーズの「マイ・バック・ペイジ」が流れてくるともう、ガンガンガンときたね。

これは――ディランズ・メイズの多国籍版ではないか。

そして、あろうことか、映像を借りたディランの新曲なのではないか。

嗚呼

出所したボブ・ディランがラテンアメリカ西部劇のスタイルで、バスに乗って市内に向かうシーン。

なぜかダシール・ハメットの短編を思い出して涙が出てきた。

国境、グローバリゼーションと不均等発展、北と南。

そういったテーマは映像に介入してくるだけで、もちろんそれ以上の追究はなされない。

人は神の心を持っているが、その身体は塵芥にすぎない……すべての人類は奴隷の種族であり、始まりからそうであった……

すべてのイメージがディラノロジカルに再編成され、ディランの迷路のような歌声に流れこんでいく。

世界を蹂躙する覇権帝国アメリカ、そこに奉仕する裏庭の独裁小国。

殉教者さながらに彷徨い歩くロック・シンガー。

寓話的な物語は、例によって、何も回答らしきものを示さない。

ラストに流れるのは、21世紀ヴァージョンの「Blowin'in the Wind」だ。

~~我がァ友よ、その答えは風ェーに吹かれている~~か。

これは彼が数かぎりなく繰り返し試みてきた、自作を再解釈・再々解釈・再々々解釈するカメレオンのような変貌そのままだ。

この男は、映画を使って新曲を発表したのだ。

老いてますますディランの風貌は『キルビル2』のデヴィッド・キャラダイン顔にしわんでいる。

タランティーノがやればコミックにしかならないが、ディランならジュークボックス・ランボーの再降臨になる。

これは映画でありながら、最初のシーンから最後のシーンにいたるまで、すみからすみまでどこまでもディランの「音楽」なのだ。

キリストのような殉教者に仕立てあげられるラストの意味もそれほど深読みすることはない。

ディランはちゃんと居心地悪そうに演じていたし、俺はただのシンガーなんだぜと言い訳することも忘れていない。

監督ラリー・チャールズ

ジョン・グッドマン

ジェシカ・ラング

ジェフ・ブリッジス

ペネロペ・クルス

ルーク・ウィルソン

アンジェラ・バセット

ミッキー・ローク

リチャード・サラフィアン

スティーヴン・バウアー

ブルース・ダーン

エド・ハリス

ヴァル・キルマー

チーチ・マリン

クリス・ペン

クリスチャン・スレイター

フレッド・ウォード

物語のクライマックス、難民キャンプみたいなところで開かれるチャリティ・コンサート。

バンドの演奏は新大統領の私兵たちによって潰される。

なんだかわざとややこしくヒネリをきかせてあるとしか思えないストーリーを懸命に追っかけていくと――ディランの役柄は大統領の息子(!)で、瀕死の大統領宅になんども電話しかける謎めいたイメージ・シーンも挿入されるし、新大統領になる彼の双子の兄弟ミッキー・ローク(どこが双子だ?)との因縁は聖書の兄弟殺しのモチーフにもなってくるし、アンジェラ・バセットの母親(どこが?)との会話なんてよくわからない。

詮索すればきりがないけれど、じつは大した意味もなかったりするディランズ・メイズそのものなのだ。

話を追っていくと、こんな具合で疲れる。心配したのは、とんでものカルト・ムーヴィーっぽさだ。

ところが、娯楽映画としてもかろうじて出来上がっているではないか。

そこに贔屓目ではなく、感動した。あっさり白旗だ。

ディラン、あんたは今でも凄い。

意味の過剰は無意味で、その底にある迷路こそがメッセージだ。

イタリア語のラップにサンプリングされた「ライク・ア・ローリングストーン」にもびっくりしたが、マーティン・スコセッシによるドキュメンタリ・フィルムのタイトルは『NO DIRECTION HOME』という。

ホームページ更新日記2005.05より

『ノー・グッド・シングス』原作および原作者について [afterAtBL]

この映画の原作は「ターク通りの家」。ハードボイルド派の伝説的雑誌「ブラック・マスク」(1924.4.15号 9-22P)が初出。コンチネンタル探偵社の調査員(オプ)を主人公とした、短編三十六編と長編二作(『赤い収穫』『デイン家の呪い』)のシリーズの第十作。彼は「名無し」と称され、中背で小太りのさえない男だ。

八十年ぶりの映画化であるこの作品、かなり大胆な翻案がなされていることはいうまでもない。その一は、なんといっても主人公が黒人で失踪課の刑事に変えられている点。孤独でインシュリン注射の必要な糖尿病患者、チェロを弾く。演じるのは、サミュエル・L・ジャクソン。ハメットのファンは意外さにびっくりする。まず、ここから片づけよう。彼は今回はどんなキャラクターを演じるのか。タランティーノ映画の間抜けな小悪党か、『187』のキレた高校教師か、『フレッシュ』の無力な父親か、リメイク版『シャフト』のタフな刑事か、『アンブレイカブル』の哀しき超能力者か……。おお、サミュエル、なぜサミュエルなのか。

答えはあんがい簡単に出る。名前だ。原作者とのファースト・ネームの一致。それだ。サミュエル・ダシール・ハメットは一八九四年、メリーランド州に生まれた。ただし、少年時はサム、サミュエルと呼ばれることもあったハメットだが、彼の主人公が名前を持たないことにも似て、その呼び名を嫌った。作家になってから使ったミドル・ネームのダシール(ダッシェル)は、フランスの血を引く母方の姓ドゥ・シールから取った。

ハメットはピンカートン探偵社の調査員(オペラティヴ)として働き、その体験をコアにして、まったく新しいタイプの探偵小説を書き始める。ハードボイルド派の勃興である。作家活動は比較的短かったが、後年、非米活動委員会の聴問を受けたとき自己の信条を貫き通すことによって投獄された。見事な生き様を示したといっていいだろう。

ハメットが興した型とは、どういうものか。原作「ターク通りの家」を見てみよう。書き出しの数行は以下のとおり。

《わたしの捜していた男がターク通りのどこかに住んでいるとは聞いていたが、情報屋はそいつの番地までは教えてくれなかった。仕方なくわたしは、雨の午後、通りのだいたいのあたりを、ベルを鳴らしては、こんな作り話を用意して訪ねてまわることにした》

収穫はなし。返事は「ノー」「ノー」「ノー」。通りの向こう側に移って同じことをくりかえす。またもや「ノー」、二番目も「ノー」、三番目、四番目、そして五番目の「ノー」になるはずの家で、「わたし」は思いもよらないトラブルの只中に叩きこまれる。

映画の冒頭のシチュエーションは、主人公の性格づけは別として、原作をほぼ踏襲していることがわかる。

人捜しをしていた主人公がそれを入口にして災厄に突き当たる。――一つのストーリーから別のストーリー・ラインが現われてくる、という進行は、今日ではハードボイルドのおなじみの定型だ。必須の技法といってもよいくらい親しまれている。ハメットがいかにして創始者になったのかは、この作品からも明瞭だろう。家の中に入り、親切そうな老夫婦と話しているとき「わたし」はホールドアップを受ける。その家は銀行ギャングの待機場所で、「わたし」は知らずに踏みこんでしまったのだ。

この世界は自分がそう思いこんでいるような確固とした地盤で支えられているのではない。――ハメットは数年間におよぶ調査員の体験(さらにつけ加えれば、第一次大戦への従軍)をとおして、現実を額面通りに信じることができないと学んだ。小説は彼にとって、違和感を刻みつける手段にほかならなかった。

「ターク通りの家」の書き出し数行は、作者の現実不信の、いくつかのレベルを表わしている。一、「わたし」は自分の捜している男が住んでいる家を正確に知らない。二、正確を期するために「わたし」は身体を張る必要に迫られた。三、そのために「わたし」はもっともらしい口実になる虚偽の話をつくった。そのあとに、探偵がのっぴきならない窮地に陥るという本線の状況につながっていく。「わたし」は最初から不確かな現実に身をおいていて、それを確実なものに変えようとしたところで、さらに不条理な状況を引き寄せてしまうのだ。いきなりホールドアップされ捕らわれの身となり、自分が助かるためにはギャングたちを仲間割れさせるしかない、という状況に。

これがハメットの書いた原型的な物語だ。

最後にサミュエルの相方について一言しておかねばなるまい。ラストのミラ・ジョボヴィッチの後ろ姿にはやるせない余韻が残るけれど、原作の結末はもっとハードなものだ。そして「ターク通りの家」には「銀色の目の女」という続編があって、オプは取り逃がした女とふたたび因縁の対決をすることになる。これは名作『マルタの鷹』にも生かされた。

……とすれば、映画もまた、同じ配役での続編を期待できるのではなかろうか。

邦訳は『コンチネンタル・オプの事件簿』(ハヤカワ・ミステリ文庫)がある。

『ノー・グッド・シングス』劇場公開パンフレット

東宝出版 ギャガ・コミュニケーション

2003.3

風船爆弾と戦後 [afterAtBL]

以前、風船爆弾について調べたさい感じたことは、「これは間に合わない戦略兵器だった」という素朴な感想だった。兵器としてのイメージは、七〇年近く経ったいまもなお清新だ。――などと勝手なことをいえるのは、後代ゆえの気楽さだろう。イメージは古びずに清新ではあっても、「ふ号作戦」が現実的にどの程度の効果をあげたかについては、これといった卓説にお目にかかったことがない。風船爆弾は、戦局を大日本帝国の側に好転させる役にも立たなかったし、また、戦争の終結を早めることにも寄与しなかった。

「間に合わない」と感じたのは、もう一点あって、充分な証言を残しておく時機を逸しつつあるという想いだった。語り伝える生存者が退場しつつある。素朴にいって、資料を整備していく作業が「間に合わない」のだ。

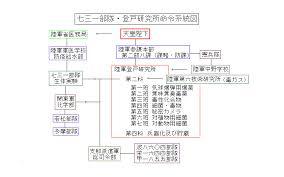

今回、観る機会のあった楠山忠之監督『陸軍登戸研究所』は、二〇〇六年から撮影をスタートしたという。とりわけ、生存者を探し当て、証言を再録していくという基礎作業からして困難をきわめた。それは、作品のなかでもたびたび言及される。寝たきり状態で、意思疎通もなかなか難しい相手とのインタビュー場面などは、その雄弁な記録だろう。完成に要した時間が長いので、そのあいだに鬼籍に入った証言者も何人かいる。死が「彼ら」を連れ去る前に、記録を採取せねばならなかった。作品の外側にあるドラマも鮮烈なのだ。

この映画が範とした斎藤充功『謀略戦 陸軍登戸研究所』の初刊は、昭和の末期だが、そこでも難問としてあったのは、当事者たちを探すことだった。取材対象は六〇代が主で、探し当てる前に物故していたというケースはないにしても、とにかく「口を開かない」のだ。「秘密は墓のなかまで抱いていく」といった見本のような人たちばかりが登場する。具体的な関わりについては、何も語らないのだ。そうした証言拒絶の光景は、この映画にもしっかりと一人物の表情のクローズ・アップとして定着されている。

よって、この映画の主要モチーフは、語り伝えるという陽の一面とともに、語れない(語らない)とは何かという蔭の側面に迫ることにもある、と納得した。

陸軍登戸研究所に関しては、現在、資料館も開設されているし、何冊かの研究書もたやすく読むことが出来る。また、技師将校として人体実験に関わった伴繁雄による遺著『陸軍登戸研究所の真実』も公刊されている。歴史の闇に隠れたおどろおどろしい「謎」ととらえるのは少しばかり無理がある。だとすれば、なぜ今、陸軍登戸研究所をテーマにドキュメンタリー・フィルムがつくられねばならないか、という疑問は作品についてまわるだろう。

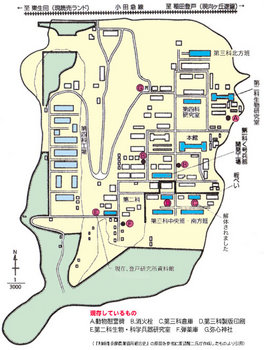

陸軍登戸研究所による、風船爆弾作戦、細菌兵器開発、偽札印刷による中国撹乱作戦の沿革は、だいたい歴史的事実として明らかになっている。風船爆弾の約一割(多めの見積もり)しかアメリカ本土攻撃に成功していないこと、偽札の製造・流布に要した莫大な経費が戦果を上げたのかどうか不明なことなど、致命的な戦略的誤謬もふくめて、すでに定説は出ていると思う。それらが「起こらなかった」と主張する歴史修正主義者はいるだろうが、そのような人たちの蒙を啓くために陸軍登戸研究所資料館は存るはずだ。

細かくいえば、「風船爆弾は細菌兵器だった」と断定しうるかどうかの解釈の差異はある。わたしの素人考えでは、作戦段階で細菌を搭載する計画があったことと、それが結果的に実用化できなかったこととは、区別したほうがいい。実際に搭載されたのは、爆弾と焼夷弾だった。この事実からみれば、風船爆弾は細菌兵器ではなかった、ということになる。

軍の上層部がアメリカの報復を恐れるあまり作戦を断念した、という説が定着しているようだが、これはどうも疑わしい。「非人道的な武器」にたいして天皇の示した不快感が決定的だった、という怪しげな説と同様の説得力しかないのではないか。「報復」どころか、米軍は「紙と竹と木の家屋」から成る日本の主要都市を徹底的に炎上・殲滅し、のみならず「新型爆弾」によって複数の都市を破壊する戦略を、莫大な予算と長期にわたる開発研究によって実現化しつつあった。帝国軍隊の中枢部は、敵国の戦略にたいして「無知」だったのだろうか。

第二次大戦段階のアメリカは、細菌兵器の部門に関しては、まったくの「後進国」だったといっていい。その事実が、戦後直後の石井部隊の戦争犯罪免責と「技術提携」とに向かったことは、周知の事柄だ。報復を恐れて細菌兵器作戦を採らなかった、というのは、体裁を取りつくろった建前論のように思える。実際は、気球に搭載して実効の見こめる段階まで開発が進まなかっただけなのではないか。この点に関しても致命的に「間に合わなかった」のだ。

細菌兵器の研究においては、ある程度の年月の蓄積があった。しかし、風船爆弾の開発は急遽とられた「戦術」にすぎない。二つの異部門を、かぎられた短い期間で統合し、現実化するパワーが戦争末期の帝国軍隊にあったとは思えない。

映画は、ある意味、時間との闘いだったと感じさせる。風化のための時間なら、二巡も三巡もめぐってしまった。肝腎なのは、かつての当事者をまだ存命のあいだに探し当て、カメラの前で証言させることだった。語られる事実は、この問題を少しでも調べた者にとっては、さして目新しいものではない。語られる歴史は「闇に葬られた新事実」といった衝撃度をそなえてはいない。だから、この映画をとおして確認できることは、ごく単純な原理だ。陸軍登戸研究所の真実は、戦時下においてあったのみならず、戦後史の長い過程のなかでも見え隠れしている、と。

その大枠は明らかになっているといっていい。だが、そこに関わった個人のなかでは、それほど泰然とは区分けできないだろう。謀略も鎮魂も、それほど深いものとは思えないのだが、語らない者は頑として語らない。インタビューを受けた高齢者の一人は、「あるスパイへの墓碑銘」というにふさわしいじつに陰惨な眼光をすえて、カメラをにらみつけてきた。彼は無邪気な観客を恫喝するために、取材に応じたのだろうか。

戦勝国によってリクルートされたと確認されているのは、細菌兵器の技術者と文書偽造の技術者たちだ。彼らの戦後は、一般の日本人くらべて明るかったのか暗かったのか。斎藤の著書には、日本人たることを捨てた何人かの人物が紹介されている。かつての「戦友」への気遣いから語らない者が多数だが、個人として語らないことを選ぶ者も少なくはない。いかにも謀略というキーワードにふさわしい構図だ。しかし、「彼らの沈黙」の理由をいちがいに、戦争犯罪者の恥と結びつけるのは、図式的にすぎるような気もする。

映画は、告白記の遺著を書き終わった伴繁雄が晴ればれとした安らぎの顔つきになった、という未亡人の証言をラストに置いている。これは、「語れない」ということを語って、カメラをにらみつけた文書偽造チームの一人の、苦しみの重圧にゆがんだ(と見えなくもない)表情の対極に置かれていた。

『映画芸術』 2013.8

『ヴィドック』(ピトフ監督&脚本) [afterAtBL]

フィルム 斬新な映像による義人探偵

『ヴィドック』(ピトフ監督&脚本)

元大泥棒の探偵ヴィドックはフランスではいまだ大衆的ヒーローなのだろう。

本編は、義人探偵ヴィドックと鏡の仮面をつけた怪人の対決という大衆小説不変のパターンを駆使した一大娯楽作だ。監督と共同脚本は、これが第1作となるピトフ。

19世紀なかばのパリを舞台にした犯罪ロマンを近未来風の映像処理で仕上げた。原案と共同脚本は、『クリムゾン・リバー』のジャン=クリストフ・グランジェ。昔懐かしい探偵vs怪人の冒険譚を、いわば二重のフィルターをかけた犯人捜しの物語として楽しませてくれる。

ヴイドックを演じるのはジェラール・ドパルデュー。開巻すぐ、犯人を追いつめた探偵は死闘の末、ガラ

スエ場の燃えさかるカマドに墜落してしまう。怪人の鏡の仮面には、死の直前の顔が映される。「死ぬ前に

素顔を見せてくれ」と頼む探偵に、怪人は仮面を外してみせる。

ヴイドックの死は街をにぎわす大ニュースとなった。相棒を喪ったニミエは失意のあまり酒びたりになる。そこにヴイドックの伝記作者を名乗るエチエンヌが訪ねてくる。エチエンヌは言葉巧みに、重いニミエの口をひらかせる。――あれは二週間前のことだった。

警視総監がヴイドックに難事件の解決を依頼に来たのだ。二人の男が稲妻に焼き殺された謎を調査してくれと。

ストーリーはここで、フィルムを巻き戻すように、探偵の捜査をふたたび辿っていくことになる。

観る者は、探偵がすでに犯人をつきとめたこと、また、それによって命を落としたことを、あらかじめ知

らされている。知らないのは怪人の正体だけ。話をもういちど巻き戻す語り手役は伝記作者エチエンヌのも

のだ。彼は、探偵の足跡を辿る代理探偵でもあり、ゲームを先導するプレーヤーでもある。

斬新な映像によって贈られる巧緻をきわめたゲーム空間は、はまったら病みつきになりそうだ。

『ミュージックマガジン』2002.2

『ザ・コンヴェント』 [afterAtBL]

フィルム いかにも人工的にちかちか光る血のりのオン・パレード

『ザ・コンヴェント』(マイク・メンデス監督 1時間20分 シネ・アミューズでレイトショー公開中)

斬り飛ばされたゾンビの首はいかにもセルロイドのまがい物といった感じで床をころころと転がる。えーと、首はなんかい斬り飛ばされたんだっけ。まるで同じカットを使ったんじゃないかと疑わせるくらいに、よく似た首ころころ。そのつど首のつけ根から血がブピュー。

いかにもいかにも手抜きみたいな特殊メイクで、しかも血は蛍光インクみたいにきらきらと飛び散る。プラスティック・スプラッタだな。きらきらと安っぽいきらめきこそこの映画の売りであり、内容のすべてであり、さらにいえば先行するホラー作品への批評性そのものである。

ここには良識に対応するような生真面目さはいっさいない。初めからそんなものを期待してはいけない。お約束に従った俗悪なシーンなら満載だ。

頭部消失、内臓炸裂、○ン○噛み切り……。

それら全部がピカピカと瞬いている。目が光り、牙が光り、目元からしたたる血が光る。電撃バチバチでなんとあっさりと人間がゾンビ化するので、あまりの安直さに笑ってしまいたくなる。

40年前、謎の大虐殺によって閉鎖された敬虔な修道院。今では、若者たちが都市伝説の震源地としてお気楽に利用している。酒とマリファナと性欲に酔ったエロ学生どもが深夜にしのびこんできては悪さをするのだ。

おりしも飛び入りのオカルト処女がゾンピ化されたのをきっかけに、グループのほとんどが次つぎとゾンビの餌食となっていく。

と、話はもちろん単純明快である。逃げ出した女が警官に救助を求めると、マッポは拳銃を乱射して彼女を追い払ってしまう――気に入ったシーンですね。

ホラー・ムーヴィからの引用とそれへのオマージュが際立つ。たんなる受け継ぎとは違う。脂ぎった血みどろではなく、いかにも人工的にちかちか光る血のりのオン・パレードは、まがい物の透明感によって、よりチープなホラー映画史を目の前に批評的に展開してくれる。

『ミュージックマガジン』2001.6

ゾンビの夜明け [afterAtBL]

『ナイト・オブ・ザ・リビング・デッド最終版』のタイトル・バックには、三十周年記念の一文字があってびっくりさせられる。一九六八年に製作されたスプラッタ・ホラーの古典的作品も今観ればのんびりしたテンポのモノクロ映画だ。

監督ジョージ・A・ロメロは『ゾンビ』で一躍有名になり、ゾンビ・シリーズの第一作もそれから再評価された。死者たちが墓場から死体安置所から蘇り(放射能の影響とされる)、生者を襲って人肉を喰らう。ゾンビたちは怪物ではあっても、動作はきわめてのろく、怖いのは群れをなして迫ってくるからだ。

このビデオは、旧作にプロローグとエピローグを現代風に撮り足し、画面をデジタル処理によって鮮明にした「新作」決定版である。わたしが旧作を観たのは十数年前、アメリカ製ホラーがチープで元気だった頃。レンタル屋には、二社のテープが並んでいた。一本はモノクロ画面に薄い彩色をほどこしたものでどうにも見づらく、もう一本の無修正版も観た。

都合、今回で三回目になったわけだが、画面は記憶よりもずっとクリアになっていたとはいえ、正直いって新たに撮り足された分のパーツについては感心しなかった。

じつのところこの作品は十年前にリメイクされている。この九十年版『ナイト・オブ・ザ・リビングデッド』(リビングデッドに「ナカグロ」の点がないことで差異化できる)をシリーズの集大成とする意見も有力だ。リメイク版の監督は、トム・サビーニ。知る人ぞ知るスプラッタ映画の特殊メイクアップの職人である。

ゾンビ・シリーズの歴史としては、六年前の『ゾンビ』ディレクターズ・カット版が最大のトピックだろう。『ゾンビ』のロメロ版カットは本物だった。つまり最初に公開されたバージョンはかなりの省略を伴った別の作品だったといっても過言ではない。ロメロ版『ゾンビ』は、わたしのオールタイム・ベストの十指に入る。その記憶があまりにも鮮やかなので、今回の「最終版」にも多いに期待したのだったが……。

週刊文春2000.4.3

都市・マイノリティ・犯罪 2 [afterAtBL]

都市・マイノリティ・犯罪 2

つづき

しかし『ジャッキー・ブラウン』は、まず原作の選択で安易な方向に逸れていったと思える。とはいっても原作『ラム・パンチ』はエルモア・レナード作品のなかで最悪のレベルに属するものではない。気になることは別にある。ここでは、クライム・ノヴェルの妙味――ようするに人がレナード作品に求める並みの期待だ――よりも、人物の心情の観察に重みが与えられている。犯罪によってピンポン玉が打たれる様を見せるよりも、玉を受け取った人物、打ちかえす人物の表情に、作者の興味が移っている。アクションよりも、コン・ゲームよりも、人情劇だ。前作の『ゲット・ショーティ』(これも映画化されている)などは、債権取立屋がいっぱいくわされた話をしていると、相手はそれを新作映画の筋書きと勘違いして大金をはたいて買い取ろうといいだす。そんなところから転がっていくコン・ゲームのドライヴ感が、なんともいえずおかしかった。人物たちは互いに相手を出し抜こうと必死だから、自分たちの人生の足元などは見つめない。見つめる余裕なんかない。

ところが『ラム・パンチ』の人物たちが主要にやることといえば、己れの越し方を振り返ることばかりなのだ。話の眼目も、現金運搬人が荷物をすりかえて現金をくすねとる、というだけの単純なもの。ウラをかいたらオモテのウラのまたウラがあって、とかいう意外な展開は用意されていない。ウラは一回かけば終わり。さして頭も使わないような計略で大金をふところにし、引っかかる一方のやつが間抜けにみえて仕方のないプロットだ。プロットの熟成に欠け、代わりにあるのが、中年のアウトローの敗者復活戦というわかりやすい人情のドラマなのだ。どちらに力点があろうと、あとは好みの問題でもある。これもまたレナード・タッチといって差し支えないだろうが、これのみをレナード節と呼ぶのは、やはり勘違いではあるまいか。

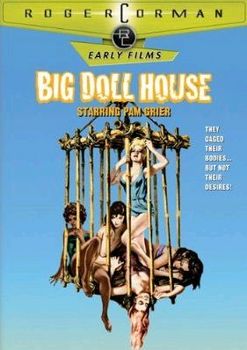

『ジャッキー・ブラウン』は、敗者復活戦をともに闘う中年スチュワーデスの役を、黒人のヒロインに置き換えただけで、プロットは原作をほぼ忠実にたどり、この人情ドラマを前面に押し出した。パム・グリアと『110番街交差点』の曲がアクロスするシーン――勝ち残った彼女がカーステレオから流れるウーマックの歌声にシャウトするクローズ・ショット――はラストに置かれていて、さすがにここは感動ものである。はたしてここまでは単なるフロクにすぎなかったのかと粛然とするほどに感動する。言葉を変えれば、ここにいたるまでのヒロインの位置が、つまりヒロインに捧げる作者のオマージュの定点が、いっこうに決まっていなかったのだ。ラストに近いショットになって初めてやっと、おお、これはパム一人だけのために捧げられた、あとは何にもいらないという贅沢きわまりないプライヴェート・フィルムだったのかと納得するのだ。それまでは納得しかねていたのである。

暴力を排した「大人の映画」とか好意的な受け入れられ方もしただろう。そうした鑑賞にとくに反対するいわれもない。肝心なことは、映画の多くのシーンでヒロインの存在が居心地悪く浮いてしまっていたということだ。しかしながら、レナード原作の映画で成功したものが少ないというのも定説であるし、レナードを崇拝するタランティーノが、この映画によってようやくレナード・タッチをフィルムに移し代えることに「初めて」成功したという説も、むやみには退けられない。レナードの会話のファジーさを映画に収めることにタランティーノはさほど苦労していない。それはもともと、タランティーノのシナリオ作法にレナードからの影響が強いのだから、さして驚くこともないだろう。レナードがペン一本で描いてみせる「外れ者の世界」によって、タランティーノのクライム映画の外枠ができあがってきたのだから、である。けれども、そうであるほどいっそうパム・グリアの存在が物語から浮いてしまうのだ。それはとりもなおさず、ブラックスプロイテーション・クイーンの肖像が、レナードが、またタランティーノが得意とするアウトロー世界には収まりきらないことを告げている。

ではないのか。

彼女は、もっと陰影がなく、下品で、直截的で、暴力的なエロスを発するだけの存在だったのだ。アフロ・ヘアに両刃のカミソリをしのばせて女同士の決闘にのぞむコフィ、妹を廃人にした麻薬組織に一人立ち向かってショットガンをぶっぱなすコフィ、銃を持った黒いオナペット……。

コフィほど、レナードのクライム・ストーリーに似合わない存在はいないのだ。

パム・グリアは十年前に、スティーヴン・セガールの『刑事ニコ 法の死角』に準主演級で出ている。良心派アクションスター、セガール刑事の相棒役で、セリフは少ないがけっこう目立つ役柄だった。かつてのBSクイーンからの転身を印象づけるが、後続する作品がない。その後、癌で余命一年半を宣告されたとかいう話も書かれているが、『ジャッキー・ブラウン』公開にさいして発表された経歴(おもに雑誌の記事だが)はどうも不正確に思えるので困る。

こちらも正確に調べはつかないのだが、次の出演作は『ホットシティ』(九六年製作、劇場未公開、九七年一月ビデオ発売、原タイトル『オリジナル・ギャングスター』――なんとアイス‐Tの第四アルバムと同じ題だ)になる。これはまさに真の敗者復活戦を愚直なほどに描いた作品だ。ブラック・ムーヴィの短い歴史が、黒い暴力と黒いセックスをそれ自体としてのみ「黒い仮面」として商品化させられるという屈辱を含みながらも、九十年代の黒人自身による表現として全面開花してきた過程に必然的に(?)生まれた不可思議な作品である。早い話が人物を黒人に置き換えただけの典型的な「現代やくざ映画」なのだが、不可思議というのは、ストーリーそのものが黒人映画の総体にたいして非常に自己言及的な構造を持っているからである。自己言及的というのは、かつてのブラック・アクション時代のスターたちがおよそ四半世紀ぶりに一同に会して出演しているからである。しかもかれらの役柄は、二十年ぶりに戻ってきた故郷で悪辣な稼業を営むギャングたちを実力でたたきだす元ギャングスターなのだ。年のせいでなまってしまった体力を嘆きながらも、あこぎなまねをする新興のギャングたちに対決するセリフもおなじみのものだ。――おれたちの時代にはこんな汚いマネはしなかった。カタギに迷惑かけちゃいけねえ……。

主演は、パムの他に、フレッド・ウイリアムソン、ジム・ブラウン、ポール・ウインフィールド、そして黒いジャガーことリチャード・ラウンドツリー。すべてブラック・マッチョ時代の往年のアクション・スターである。東映映画でいえば、鶴田浩二、若山富三郎、菅原文太、高倉健、藤純子のオールスター・キャストの復活のようなもんだ。かれらが二十年ぶりに荒廃した故郷の街に帰ってくる、これが『ホットシティ』の物語なのだ。かれらマッチョマンたちは少し老けてしまったことを除けば、まったくかつてと変わりのないヒーローだ。ありえなかった時代の残像によって現代の混迷を撃つという空想性が、この物語の基底にはある。帰ってきたヒーローの居場所は真実そこにしかないだろう。老いたヒーローによるアクション場面が辛いのと同様に、この映画の自己言及的な構造は辛い。

パム・グリアの役がここでは唯一光っている。元のギャングスターのオリジナル・メンバーだが、遠いむかし恋人はどこかに去っていき、残された一人息子を新興ギャングに殺されてしまう。復讐戦の強い動機は彼女ひとりのものだ。強い母としてあると同時に、再結成された同志たちのなかでは「弱い女」(あの時代の風潮そのままに)として扱われる。事実、再会した恋人の冷たさをなじるときの彼女はもろに「弱さ」をまとわされている。強さと弱さを両面に備えたパムの役柄は、帰ってきたマッチョ・オジサンというどこか牧歌的なお話の身勝手さを一点で救っている。『ホットシティ』こそ、商売人がいい気なオダをあげているだけのクイーンの復活などまやかしだと告げている、真の復活をメッセージした作品なのである。

さいごに、別面から、「帰ってきたヒーローたち」が現代の荒廃を成敗するという『ホットシティ』の脳天気なドラマ構造を考えておきたい。かつてのアクション・スターたちが物語で体現する「オリジナル・ギャングスター」とは、いったい何者なのかという問題だ。原型としてのやくざ映画を考えれば、かれらの存在は抽象的な正義にすぎない。大衆的なヒーロー像とでもしておけば間違いない。しかしアメリカの都市黒人において、二十数年前に在ったマッチョ・ヒーローの像は絶対に抽象に帰すことのできない存在だろう。かれらは過去からの亡者ではない。現実の歴史につながるということだ。現実の歴史につながって、かれらが「自衛のためのブラック・パンサー党」と呼ばれていた集団を呼び戻しているのだと理解することは、それほど困難ではない。ブラック・コミュニティを自衛し、子供たちを麻薬から守り、女たちを暴力から守り、男たちにブラックマンの尊厳を与える集団――アメリカ社会がもはや永遠に失ってしまった理想だと思える。こうした理不尽な夢をブラック・シネマの多くが内包していることを否定する者はだれもいないと思える。マリオ・ヴァン・ピーブルズの『パンサー』は生真面目だが、息の詰まる映画だ。たぶんそうした理不尽な夢のありかについて想像力を持たずには、アフリカン・アメリカンの創造について、映画であれ、音楽であれ、人は何も語るべきではないだろう。

いうまでもなくこの数十年にわたるアフリカ系アメリカ人の歴史の総体を一望に見渡すことはにわかには可能ではないし、刻みつけられてきた墓碑銘と希望とをきれいに図示することも難しい。タランティーノふうの離れ業、つまりポストモダニストの常套手段である「つまみぐい」(ディコンストラクション )は、商業的にはびこるばかりでなく創造的にも正当の護符をも与えられるようだ。

都市・マイノリティ・犯罪の三本のみちすじは、これらの実体的な商業性とまやかしの創造性によって、ますます不分明なものになるだろうか。いや、あえて注目するまでもなく、これ以上には考えられないほど歴史は不分明にぼやかされ騙られている、というべきだ。しかし塵芥のなかにも必ず、逆に歴史の電撃的な射照を明らかにする或る暴力的な証しのかけらが、どんなところにあっても必ず、必ずや埋められているはずなのである。

都市・マイノリティ・犯罪 1 [afterAtBL]

都市・マイノリティ・犯罪

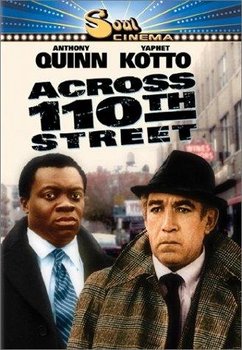

クエンティン・タランティーノが『ジャッキー・ブラウン』を撮ったとき、ふつうにいわれたのは、二重の意味での七〇年代的事象の復活だった。一つは、一九七〇年代中期ブラックスプロイテーション映画のクイーン、パム・グリアの復活。もう一つはメイン・テーマ曲として使われるボビー・ウーマックの『110番街交差点』――もちろん一九七〇年代前期ブラック・ギャング・ムーヴィの傑作のタイトル・ロールだ――の復活だ。

と、いちおうはいっておけるが、これらは必ずしも単純な意味での復活などとは決められないだろう。

パム・グリアの場合は、少し前に公開された『ホットシティ』のほうが、その役柄としても作品のメッセージ性としても、はるかに復活、それも敗者復活というにふさわしいものがあった。そしてまた。

そして、『110番街交差点』のテーマ・ソングの「発見」にしても、九〇年代ハリウッドのシンデレラ・ボーイ、タランティーノの非凡な商業的嗅覚を証明してはいるが、かれの才能についての他の何を証明しているわけでもない。

『110番街交差点』は、ウォリー・フェリスの原作にしても、バリー・シャーの映画にしても、ウーマックのテーマ曲にしても、ブラック&ホワイトだんだら模様の対決感が先鋭に、あまりに鮮烈に図式化されていたことを、思い出さないわけにはいかない。映画のラストシーンは、狙撃されて倒れる白人刑事アンソニー・クインが黒人刑事ヤッフェ・コットーに手をさしのべる、その黒と白との手がついに握手されずに終わる無念を映しとって余りあった。

「アクロス・110ストリート」の路上には、すべてが交差している、とウーマックの歌は歌っている。そこでは、ヒモ野郎が弱みをみせる女を狙っているし、女たちはひっかけるネタを捜しまわっている。ストリートが交差するところが境界だ。シロとクロとは金輪際、握手なんかできない。

このように、ハーレムを舞台としたクライム映画は、七〇年代ブラック・ギャング・ムーヴィの流れにあっても、異色の「混血」を色濃く残していた。制作者であり、主演を兼ねたアンソニー・クインの意向も反映しているだろうこの映画は、内実は九〇年代ブラック・シネマの質を先取りし、ブラック・ゲットーの犯罪の背景に、白人刑事と白人マフィアとの抗争を入り組ませることでストーリーを構成している。

こうした限定的な意味でいえば、『110番街交差点』は、マーティン・スコセッシが買い取ってフィルム化する意図だった作品を、スコセッシ製作でスパイク・リーが監督した『クロッカーズ』に、奇妙に質感が似ている。

リーは自分が演出するにあたって、主役の白人刑事コンビを徹底して脇役に押しのけ(その結果、ハーヴェイ・カイテルはともかく、相棒役のジョン・タトゥーロからはほとんどセリフが削られてしまった)、混血の歪んだブラック・シネマをつくった。

もっともこれを、『ドゥ・ザ・ライト・シング』以来、テーマの深化に混迷をみせているスパイク・リーの可能性とみなすこともできるだろうが。

『110番街交差点』では、反目する二人組刑事のチームという、ハリウッド映画での伝統あるパターンが守られつつ、それが、白人たたきあげ鬼刑事と若い黒人の理想肌の刑事とに振り分けられている。かれらの所轄内で現金強奪事件が起こる。黒人三人組がブラック・マフィアの縄張りの賭場を荒らしたのだ。事件の解決をめぐって、上部組織である白人マフィアとその傘下の黒人ギャング、そして警察との三つ巴の抗争が燃えあがる。

ハーレムにひそんだ襲撃犯はかりたてられ一人ひとり殲滅されていくが、この過程で白人刑事も白人マフィアの跡取り(アンソニー・フランシオーサ)も敗退していく。ハーレムのギャングと癒着した汚さをさんざん見せつける初老の刑事をクインが圧倒的に演じて、さきに書いた絶望的なラストシーンにつながる。

芽生えかけた友情(たぶんにハリウッド映画的な紋切り型の友情ではあるが)は、摘み取られて終わる。黒と白との手が握られるさまは描かれないのだ。

パム・グリアは、『黒いジャガー』に始まり、『110番街交差点』やチェスター・ハイムズ原作の『ロールスロイスに銀の銃』などを含むブラック・アクション映画流行の後を継ぐスターだった。それもブラックスプロイテーションと蔑称される暴力とエロを売り物とする路線だ。

映画史の棚に収められ、今日では、ブラック・ギャング・ムーヴィよりももっと、黒人の尊厳を貶るものとされるだろう。とくにブラック・フェミニズムの立場からすれば、黒人女のエキゾティックなヌードを商業ベースに売り渡した傾向は、ブラック・マッチョ主義以上に告発の対象だったにちがいない。

パム・グリアの復活にさいして、こうしたマイナス面の一切が捨象されていたことはいうまでもないだろう。ブラックスプロイテーション・クイーンの像はたとえようもなく美化された。現在、黒人の映画観客人口比は二十五パーセント(黒人人口は十二パーセント)だから、黒人は非黒人の倍は映画を観るという計算になるだろう。

黒人映画観客人口の比率をよく知っているタランティーノは、自分が悪ガキのころから「肌の色以外は黒人」として生きてきたと宣伝するのを忘れない。その証拠にパム・グリアのヌードを観てセンズリをかいていたと広言するわけだ。ブラックスプロイテーションは、都市部の不良少年たちの反抗気分を、このようにして保証しえていたのだろうか。

――こうした問いかけは、これらの映画がまったく日本には輸入されていなかったので、答えを推定してみるほかないのである。

そして『ジャッキー・ブラウン』公開に先立って、タランティーノ推薦印をつけて、それらの何本かが輸入公開され、あとにビデオも発売された。わたしの観得たのは『コフィ』と『スウィッチ・ブレード・シスターズ』の二本のみだが、たしかにパム・グリア主演の『コフィ』には、そのあまりの低予算と御都合主義の筋立ては差し引いても、グラマラス・ボディだけではない女優のオーラがわきたっていたことが確認できる。

そしてそこには、日本映画に置き換えてみれば、梶芽衣子の『女囚さそりシリーズ』に集約されるような、テルミドールの季節にくすぶり続ける反抗気分と権力への怨念の残滓が見間違えようもなく刻印されているのだった。――ここで話はまた、不正確にノスタルジックな方向に少し逸れざるをえない。

『スウィッチ・ブレード・シスターズ』は、黒人はまったく出てこないティーンエイジ・ギャングものだが、これを観ていて、不思議に思ったのは、同時代の日本の東映スケ番もの映画とのほとんど瓜二つに見える同質性だった。安っぽさ、形どおりのヒロイズム、良識の本質的な欠如、虚しさからたちのぼるある種の切実さ、など発信されてくるものが、まぎれもないシンクロニシティだったのだ。

七〇年代の中半、日本映画はまだまだ勢いをもっていて、東映なら東映の路線はA級プラスB級の二本立て興行を行なっていた。Aはたいていやくざ映画、Bは俳優が格落ちするやくざ映画、ポルノ、スケ番もののうちどれかだった。

わたしはだいたい全部観ていたが、タランティーノが日本の暴力映画から養分を吸収していたというのは有名な話だから、かれがそれ以外のB級番組もたくさん観ていて不思議はないし、かれの推薦するフィルムにそれらと同一のテイストが備わっているのは当然なのかもしれない。

池玲子とか杉本美樹とか、かつての東映スケ番スターの復活があるのかないのか知らないが、その時代と己れのノスタルジアをこすり合わせるような感性は牢固としてありつづけるはずだ。日米文化の輸出品としてあまり上等とはみなされないだろうプログラム・ピクチャーの一群が同一の反抗的気分を発信していたという事実は興味ある問題だ。

(性格は異なるが、かなり長きにわたって日本映画の輸入を禁じてきた韓国にあって、日本ものによく似た仁侠やくざ映画が大量生産されていたという事実も面白い)。

千葉真一が主演する空手映画が、黒人観客に人気を博し、「ソニー千葉」が一部のアメリカではスーパースターだったという事実は知っていた。千葉や女ドラゴン役者の志穂美悦子やあるいは若いころの真田広之を擁した東映カンフー映画は、明らかに同時期の香港製カンフー映画の主流とは一線を画した、怨念と反抗心を秘めていた。そうした日本的アウトロー・スタイルが、アメリカのアーバン・シティの下層コミュニティという異文化に、どういった共振を持って受容されたかを、今、正確に計測することは不可能に近いだろう。

ただここでは、タランティーノという特殊なそしてかなりビッグマウスに事態を粉飾したがる個別の例をもとに、サンプリングし想像的に復元してみるほかないようだ。

問題を、B級映画の「不良性」とか「アウトロー性」とかいうふうに還元してしまうと、まったく何もわからなくなってしまうと思える。すべて商業ベースで解釈され尽くすだろうし、またそのように回収され尽くすだろう。B級映画というカテゴリーすらも、単純に日本的市場の限定性において考えるべきではあっても、すでに「五十五年体制」下における歴史概念に帰着しているのではないだろうか。

だからこそ、ブラック・ムーヴィの長くない歴史のなかから、オナニー・クイーン、パム・グリアとボビー・ウーマックのヒット曲のみをチョイスしてくるタランティーノの感性がもてはやされる、といえるのだ。ノーマン・メイラーのむかしから「ホワイト・ニグロ」という殺し文句は、内面の変革を商業的成功へと弁証法的発展させるみちすじをつくってきたが、われわれは、今またその九〇年代版を目の当りにしているわけだ。

ではその身振りははたして成功しているのか。

面倒な議論はやめよう。二つの方向からだけ考えてみる。『ジャッキー・ブラウン』はほんとうにパム・グリアの復活作になったのか。そしてクエンティン・タランティーノの最新作として、大方の期待に答えるものであったか。設問を二つ並べるとして、その答えはどちらも否だ。『ジャッキー・ブラウン』はそのどちらの要件もみたしていない。もちろんよく出来ているところはあるにしても、贅沢にこしらえられたホーム・ムーヴィ以上の感動がこの作品にはあるだろうか。答えは否である。

まずタランティーノ自身の作品として、進化だったのかどうかの問題。わたしの主観でいえば、『レザボア・ドッグス』も『パルプ・フィクション』もチープな作品にすぎなかったことを思えば、今回はまだゆったりとした鑑賞にたえる作品だったという気はする。しかし「作家の顔」の進歩として観た場合に、これは、何か過去の業績に付け加えているだろうか? もちろん一作ごとに成果を示しえない創作者を一義に指弾するといった性急さで、ことを片付けても仕方がない。後退だの停滞だの粗さがしをするつもりはまったくない。極端にいえば、これが失敗作であっても、次の何かの模索が少しでもあれば許容できるということだ。

つづく

三本の映画 [afterAtBL]

三本の映画

幼児退行症というか、子供のころに見たものしか鮮明に思い出さない。

ロバート・アルドリッチの『何がジェーンに起ったか?』、

ハワード・ホークスの『三つ数えろ』とスチュアート・ローゼンバーグの『暴力脱獄』にさしかえてもいい。

作家名であげたけれど、覚えているのはやはりスターたちのシルエットだ。『ジェーン』では、ベティ・デイヴィス、ジョーン・クローフォード、ヴィクター・ブオノ。あのモノクローム映画の気味の悪さは、何十年たっても忘れられない。レンタル・ショップの棚でも見かけるが、ビデオでもう一回観ようとは思わない。

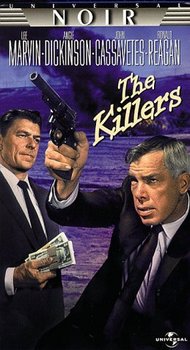

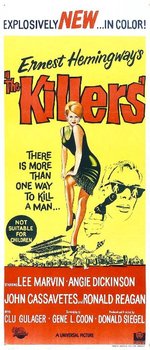

『殺人者たち』だと、リー・マーヴィンとロナルド・レーガンの強烈さを凌駕してジョン・カサヴェテスの存在が光っていた。愛の幻想に翻弄される気の毒な男の生き死にが見事。

『ミステリー作家90人のマイ・ベストミステリー映画』小学館文庫1999.1

『サム・ペキンパー』ガーナー・シモンズ 書評 [afterAtBL]

サム・“ザ・マン"・ペキンパーとでも呼びたかった男が死んで十年以上が経つ。

ジェイムズ・クラムリーの新作『明日なき二人』を読んでいたら、ペキンパーをモデルにしたとしか思えないアル中おやじの映画監督が出てきて、何とも泣かせるような活躍をする。ページを閉じて思った。

ペキンパーの晩年の作品『キラー・エリート』や『コンボイ』や『バイオレント・サタデー』を観ては、ずいぶんと憤慨したものだが、もう二度とあの三本の悪口はいうまい。いってはいけないのだ、と。

本書は十六年前に出版されたオリジナルに、翻訳版のための特別のエピローグを加えて成り立った日本語版である。「モンタージュによる肖像」と原タイトルにあるように、ペキンパー自身を含めた関係者の証言によって構成された、ペキンパー映画のレポートだ。

映画についての本といちばん似ているものがあるとすれば、それは、完成していない作品のラッシュ・フィルムではないだろうか。どちらにも、拭い去りがたい哀しみの表情が、そのどこかに無防備に、ラフなタッチで映し出されているはずだ。ペキンパーの場合、哀しみには憤りも重なっているのだが。

個人的な感想をいえば、ペキンパー本に浮き彫りにされた作家の実像は、どうしても好きになれない厭味な男のポートレートばかりだ。厭味なやつが素敵な映画を撮ったのだと思っても、にわかには納得できない。その理由について深く考えたことはなかった。

『ワイルドバンチ』は十五回以上観たし、『ケーブル・ホーグのバラード』や『ジュニア・ボナー』も好きだ。

昨年、『ワイルドバンチ』のディレクターズ・カット公開のさいに、三十分のメイキング・フィルムを観ることができた。人よりも余分にこの監督の作品に付き合ってきたとは、自信をもっていえるだろう。愛憎半ばするファン心理みたいなもので、ペキンパーの実像に嫌悪感を抱くのだろうか。いやいや、そんなに上等なことではなくて、単純に厭味な男だと思えて仕方がなかったのだ。そう気づくと何か当惑めいた感情にとらわれて、立ち止まってしまう。

この本を読んで、『ビリー・ザ・キッド』撮影時の面白いエピソードを見つけた。出演したボブ・ディランには、出番のシナリオがまったく用意されていなかったのだという。ディランのテーマ・ミュージックをさんざん罵倒している証言が入っているが、その狭量な不公正さも、また興味を引く記録になっている。あのレコードはずいぶんとよく聴いたものだが、なぜディランが出演したのか、さっぱりわからなかった。

永遠の謎のように、また、ディランの歌詞の一部のように、わからないままだったが、この本によって少しは了解がついたところがある。

エイリアス(仮面)という役名で出ていたディランは、まるきり自分の地のまま、あの映画に迷いこむように出演していたのだとわかった。

ジェイムズ・コバーンの保安官が酒場に入っていくシーンがあった。テーブルの席にすわっているディラン。

さもうさんくさげにコバーンは質問する。

「お前は何者だ?」

ディランは答える。

「そいつはいい質問だ」

答えて、居場所を失ったようにドギマギする。シーンもセリフも何か意味不明で、逆に印象に残っていた。あれは演出なしの、まるで生のセッティングを、フィルムに収めた場面だったのだ。

もう一つ、ビリーの葬列のシーンを撮るためにクルーが、朝の日の出の五分間だけのシャッター・チャンスを狙っていたときのエピソード。ディランとハリー・ディーン・スタントン(名バイプレーヤーというべきだが、『パリ‐テキサス』では主役を演じた)が、シーンをぶち壊してしまった。ペキンパーは二万五千ドルを損したと怒り狂ったが、事の重大さをぜんぜん理解できないディランは、それならコンサートをやって損害を返そう、と答えたらしい。

ペキンパーのような男に、生き残り組がしてやれることは、ただ一つだ。証言を公平にそして広範に集めて、言葉を捧げてやることだけだ。この本の著者のように。

けれどもロバート・エヴァンスの『くたばれ! ハリウッド』などを読むと、べつのスポットライトが当てられることになる。バイプレーヤーとしてのペキンパーの顔が出てきて面白い。

辣腕プロデューサー、エヴァンスの妻だったアリ・マックグローが夫を捨て、共演者のスティーヴ・マックイーンといっしょになってしまったのは、ペキンパー映画『ゲッタウェイ』の撮影時のことだった。エヴァンスの躁病的な回顧録に登場すると、帝王のような監督も、主演俳優たちの映画の筋書き以上に危険な恋の道行きにすっかり当惑している間抜けおやじにしかみえないのだ。

本書によれば、ペキンパーは『北国の帝王』を撮りたかったが、実現しなかった。『ゲッタウェイ』を撮ることを条件に、『北国の帝王』の製作権を保証したのは他ならぬエヴァンスだった。……とエピソードは無限のリングのように絡まり合ってくる。

こうして映画は語られる。映画フィルムの別テイク、NG場面の記録のように、あるいは、見果てぬ夢に歯噛みする憤りのように、映画という神話に関わった者らの秘められた<歴史>が目の当りにされるのである。

『ワイルドバンチ』のメイキング映画は、残念ながら、期待したほどの内容ではなかった。

フィルムは不滅だ。そこにひれ伏すのは言葉だけで充分かもしれない。

『論座』1998.12

あるいは映画を観ることの彼方に 6 [afterAtBL]

映画とは別の仕方で、あるいは映画を観ることの彼方に ドゥシャン・マカヴェイエフ論6

最後に付け加えることはあるだろうか。

例えば『マニフェスト』について。一つの政治的寓話を解釈してみること。テロリズムとエロチシズムの哄笑にみちた寓話を。

それは必要であるだろうか。

一九二〇年、中欧。新しい権力が打ち樹てられ、新しい政府が機能し始める。それでもアイスクリームは売れていた、と。映画はそうして始まる。

これがバルカンの一王国の話でないと考えるほうがむずかしい。片田舎を走る列車は橋にさしかかる。名家の令嬢スヴェトラーナは故郷に戻ってくる。王を暗殺するテロリストの任務をもって。彼女は実行者である教師に銃を渡す役目である。同じ列車に乗って保安警察長アヴアンティもやってくる。

警察署長は教師を逮捕し、馬に乗った旧権力者の銅像を破壊する。ところが上半身だけ壊されたその像にモデルをまたがらせて、いかがわしい写真を撮っている写真屋がいる。教師はサナトリウムに送られ、永久運動の牢獄にぶちこまれる。ローターの内部を走り続けていれば、その装置も永久に回り続けているのだ。 令嬢が家に戻った夜中、執事がかつての体の関係の修復を迫って忍び込んでくる。言葉では拒否しても体は拒めない女だった。その窓辺を、令嬢に恋慕する郵便局員が、熱いまなざしを送るのだった。令嬢はパンに隠して銃を教師に渡すのだが。

教師リリーは子供たちを俗悪なものから遠去けようとする堅物。ところが遠足に出かけた森では写真屋がモデルと熱くなっているし。王の警護任務も忘れた保安警察長がアイスクリーム売りの少女を金でものにしたところ。子供たちは覗き見に大喜びだが、リリーは激怒してアヴァンティを縛り上げてしまう。そこに王の一行が来合わすのだった。

逆に捕ったのはリリーで、これもサナトリウムに送られる。続いて、テロリストの洗脳装置にいたく興味を示す王がここを訪れる。どの説明を受けても痴呆のように笑っている王。ここが暗殺の決行場所になるはずだった。だが銃を渡されていた教師はすでに転向していて、永久運動装置の中を「前進!前進!アバンティ・アバンティ」と叫んで走りつづけるのみだ。それを見て更に笑いころげる王である。

夜は令嬢邸での歓迎パーティ。スヴェトラーナは決行が不発に終わったことを知り、代わりの方法をとろうとするが。執事また現れて色を迫る。

危急存亡、しかしかれは転んで頭を打ってあえない最期を遂げる。繊鍛にくるんで死体を隠したのと王の一行が部屋に入ってくるのと同時だった。決行の機会は去り、途方に暮れる令嬢。窓辺に現れたのは郵便局長、長年の想いのたけを打ち明けるときだった。

二人は激しく燃え……庭でもいたるところで性の饗宴が。もちろんアヴァンティも令嬢の母とねんごろにやっていた。それを映している写真屋。

そのショットを横切って郵便局長が執事の死体をかついでいく。情事のあとに処理を押しつけられたのだ。しかし橋まで運んで死体を落すときに、自分も一緒に落下、純情男はあえなく絶命してしまう。

リリーはサナトリウムを脱出。教師も救おうとするが、かれは永遠の牢獄から出ることを拒否する。

一夜明けて、何事もなかったように列車は町を離れ。その客室には再び令嬢と保安警察長の姿が。そして銃を手にし、今やテロリストの意志を体現したリリーが列車の屋根を走り、二人に迫る。

窓から逆さ向けに顔を出し、銃声一発。暗転して映画は終わる。

片想いの純情男は令嬢に二十七通の手紙を書いたと告白するのだが、この数字は、マカヴェイエフが自分の長編第一作を語ったときそこには二十七種の灰色が描かれていると誇った数と一致するし、果してしからば、かれは祖国への渇望の想いを二十七回訴えたのかもしれず、あるいは単純にかれが企画をあたためて実現しなかった無念のフィルムがその数だけ、かれの胸に墓碑銘のように刻まれてあったのか。

この寓話において、猥雑に暴れまわるすべての人物が、自分の意図については挫折しているのである。ことごとくすべて、一人の例外もなく。

王は暗殺されず――じっさいの事件は一九三四年のことだ――河も橋も列車も、永遠の待機主義を映すようにも、悠々と画面を横切っている。

解体前夜の祖国に、作家はどんなマニフェストをおくったのか?

いや、もはやそうした裏目読みはすまい。

性も政治も、自在に読み解くためには、われわれはあまりに弱い民族だ。性においても政治においてもあまりに弱い。性も政治もこの国にあっては不徹底なボカシの彼方にあるのではないか。

これを書くにあたり『イメージ・フォーラム』1989年4月号「マカヴィエフあるいはヘンタイ映画の起源」――ダゲレオ出版、および『マカヴィエフ・フィルム・コレクション』リーフレット――コムストック、を参考にした。

同時代批評16号 1994.1

あるいは映画を観ることの彼方に 5 [afterAtBL]

映画とは別の仕方で、あるいは映画を観ることの彼方に ドゥシャン・マカヴェイエフ論5

世界は虐殺にみちている。

愛する者を殺さねばならない。

革命の希望とはそこにしかない。

……がだ、ばれすとるあしもが望希に命革

アンナ船長とサバイバル号がどこから来てどこへ向かっていくのか、つまびらかではない。様々の革命を通過して不可視の未来にいくのか。単に、ヨーロッパの狭い運河を下っていくだけなのか。

ここに積まれているものはわずかだ。革命歌と同志殺しと砂糖菓子の誘惑と。そして、そうだ、子供たち。サバイバル号のオデッセイアは、映画の中では短く完結してしまう。最後には、この映画がつくられたテルミドールの歳月に狩られたテロリストそのまま、官憲によって壊滅させられてしまう。

じっさいに、船長アンナ・プラネッタ役の女優アンナ・プリュクナルは、このスキャンダラスな映画出演によって故国ポーランドを追われてしまう。

奴らは舳先のマルクスの眼にたまった涙を取り外した。奴らにそんなことする権利はないというのに――。

ポチョムキンの水兵がどこから来たかは明らかにされている。過去の革命からのメッセンジャーとして一九〇五年の蜂起からやってきたのだ。

そして殺される。

かれをむかえるのはアンナ船長の肉体と砂糖のベッドだ。かれは犠牲の血を供するために過去からやってくる。名前もラヴ・バクーニン。過去からやってきて、過去のための希望を語ろうとする。そのためにかれは殺されねばならないのだ。

かれは郵便配達夫、しかし水兵の恰好をしている。サバイバル号を見つけ、追いかける。かれのラヴコールは運河への放尿。当該部分は、黒くボカシてある。ボカシからほとばしる小便。

かれらは出会い、官能しあい、共にイタリアの革命歌を唱い――「アバンティ・ポポロ」、「前進せよ、人民よ」――そして愛し合った。船のブリッジの階段の上で立ったまま交わった。水夫の尻が映り、結合部分と思われるところにボカシが入る。周人に見える場所、絞殺された過去の革命の失敗者がぶらさがるそのすぐかたわらで。

そのあと水夫は風呂に入る。船長と乗組員カトリーヌに身体を洗ってもらう。当該部分を洗われるところでボカシが入る。「虐殺はいつでもあった」かれは唐突に語り出す。かれが虐殺を語り、一声、叫んで、死んだふりをすると、画面は「カチンの森の虐殺」の記録フィルムに切りかわる。

作者はこれをドイツの国立映像資料館から借りてきて、自作の中にコラージュしてみせた。

累々たる屍の群れ……五千体。

一九四〇年ソ連軍は、ポーランドに侵入、虐殺して埋めた。それらはドイツ兵によって堀り出され、戦争犯罪の記録としてフィルムに収められた。ゴルバチョフ政権のペレストロイカが正式に謝罪するまで、この事件を語ることは 一つのタブーだった。

マカヴェイエフは、それを無雑作に、引用符付きの形であるが、そのまま記録として投げ出してみせたのである。ドイツ兵は死体をまるでガラクタのように扱っている。フィルムに取って残すことだけが肝腎だったのである。

……かれは風呂の中で語り終わる。それとも、虐殺がかれの悪夢の中に記憶となって蘇り、かれはその映像を幻のように再現してみせたのだろうか。身体を洗った水兵は、再びアンナ船長との愛の営みに……。

今度は砂糖をしきつめたベッドがかれを待っている。ベッドに、ダイヴィングする水兵。うしろから局部がまる見えのショットなのでボカシ。

しかし船長はかれにこたえる前に、子供たちを誘惑し始めた。船内に招待された四人の子供たち。アンナはお菓子を与え、薄物を脱ぎながらストリップ・ティーズの誘惑。身悶えし、子供たちの性器に手を伸ばし……一人一人、殺していく。

窓にはられたトロツキイの肖像は何を見ているのか。

そしてようやくアンナ船長は砂糖のベッドに……砂糖の中でセックス。快楽の余韻の中で彼女は水兵の腹をナイフでえぐる。砂糖の中からふきだしてくる血のねばりが妙に毒々しい。船の舳先のマルクスの眼には大粒の涙が一つ。同志討ちの激しさ徹底性こそが、革命にとってのカであり希望である――。

これはむしろ背理としてのみ理解されてきた事柄であった。

しかしすべてはスターリニストによって「裏切られた革命」の権力意志によって、あたかも教義のように正当化きれてきた。しかし権力意志をもたない粛清がもしあるとすれば、それはどういうものなのか。自らを頽廃させることのない同志殺しがあるとすれば、それはどういうものなのか。

ささやかなものであっても記憶にやきついた連合赤軍の十六名の死者たちは、こうした映像の彼方に確かに立ち続けている。

砂糖にまみれた『スウィート・ムービー』の死の甘さは、同志の血の苦さの仮象だった。

愛した人はみな死んだ。甘く、甘く、甘く……マルクスの涙。

『スウィート・ムービー』にはもう一つのオデッセイアがあった。

ミスワールド84の受難……黄金のちんぽこから始まって、全身チョコレートにまみれるスウィート・クライマッケスヘと至る。もちろん金粉塗りの当該部分は画面にボカシをまとってしか現れず、字幕の説明によって観客は映像を理解する他ないのであるが。

早速、ミスター・ドルから花嫁解雇をいいわたされたミスワールド84は、身一つで放り出され、用心棒の黒人マッチョマンにもらい下げられてしまう。マッチョマンは逸物を誇示し、フリチン縄飛びをやってみせる――この面白い場面も、当該部分を切って拡大修正をほどこされているので、上半身が見えるだけ、大して面白くない。

自分の肉体を誇示するしか興味のないこの男によって、彼女はトランク詰めにされてパリまで空輸されてしまう。トランクから脱出したミスワールド84、真ッ裸の上に毛布をかぶった姿でエッフェル塔にやってくる。

そこではスペインの人気俳優が撮影しているのだった。撮影のあと、塔の物影で、彼女は俳優と立ったままの体位でセックスを始める。

毛布だけの恰好が幸いしたのだが、際中に、修道尼のグループに声をかけられ、膣痙攣を起こしてしまうのだ。二人一緒にかつぎこまれるのは病院ではなくて、ホテルの調理場だ。合体が解かれたあとミスワールド84は哀しくて、卵をいくつもいくつも自分の顔に叩きつけて割るのだった。

傷心の彼女はウィーンのセラピー・コミューンに運びこまれる。ここでミスワールド84の受難は頂点に連する。

ここまで二つのオデッセイアは関連するごとなく並行して進んできた。サバイバル号の航海に比べて、ミスワールド84のそれは、どちらかといえば軽やかなトラジ・コメディに一貫していた。ところがコミューンの挿話が現れると、画面はがぜん重みを加えるのだ。

オットー・ミュールと銀河コミューンが登場してくるからである。或る意味では、作品の最大の焦点こそこのコミューンのエピソードだといえるのだ。

かれらは完全に私有制と私有家族制を否定した共同体で生活している。そしてオットー・ミュールとかれのマテリアル・ハプニングは六〇年代末のアンダーグラウンド映画の神話を形作った。

作品は短く、コミューンの実験セラピーの記録でもあったのかもしれない。裸の男女に同じく裸の男女が小便をかけまくったり、ペンキをぶちまけたりするフィルムの異様な衝撃は、しばらく忘れられないものだった。

七週間かかった『スウィート・ムービー』の撮影のうち、七日間はこのコミューンのシーンにあてられ、共同制作としてつくられたとマカヴェイエフは明らかにしている。一日一日は、ミルクの日とか、食べ物の日とか、舌を切る日とか、クソの日とか、ゲロの日とか、幼児に還る日とか、名付けられたのだろう。

この騒乱と狂騒にはつりあう言葉がない。「酒池肉林」といえばいえなくもないが、そんな生やさしいものではない。

一人がズボンの中からどすぐろい一物を取り出してナイフで切り刻んだ――じつは牛の舌をペニスに見立てたのだ――かと思うと一人はテーブルに向って長々と放尿しながら口からゲロゲロと反吐をはく……。二人の男が二枚の皿をもって対峙し、クソの太さを競争し合う……。

ここには別様に撮られ、そしておそろしい凝縮と混乱のうちに編集され直し、異様な衝撃を増幅されたマテリアル・ハプニングがある。マカヴェイエフによってつくられたオットー・ミュール映画――という怪物的な断片であるのだ。これは。

理念的にはともかく、これは作品全体でいって、現実的にはもっともきつい地獄めぐりだったのだろう。七日間の最後の一日は、死の日、血の日になるはずだったと監督は語っている。こういうシーンが構想された。

《大きなベッドにまっ白なきれいなシーツをかける、そこに主演女優のキャロルが裸でベッドに横たわって羊を抱きかかえてるんだ。それからカメラが近付いていく。ベッドのまわりには他の女たち全員が裸で円になって見守っている。それからキャロルはナイフを手にとって羊を刺し始める、そして叫ぶ。「母親を殺してるんだ、母親を殺してるんだ」って。羊は彼女の腕に抱かれたまま死んで、彼女は全身血まみれになる。血は他の女たちにも飛び散って、彼女らもこの羊の血をうけとめる。彼女たちの母親との関係を処する儀式を執り行なうというのが彼女たちの提案だったんだ。ぼくは、結構きつい感じがするけど、撮るとしたら君達との最後の日にしようといった。ちょっと怖かったからね》

アンナ船長の殺人はドラマの中だった。しかしこの羊殺しは現実の流血だ。そしてその血を体中に浴びねばならないのだ。

《全体のコンセプトは、キャロルがこの革命の船、変身の船、新しい生命の船に来て、幼児期や悪夢をくぐって、狂気をくぐりぬける、そういう旅路で、きれいになって出てくるってことだったんだ。でも、それは女優のキャロルにはきつすぎた。彼女は六日目の撮影を終えると、もうそれ以上できなくなってしまった。だから最後の「血の日・死の日」はやらなかった》

七日間のエンディングのシーンは、全員が裸になってインタナショナルをバックに踊る場面だ。

ミスワールド84――キャロル・ロールは片隅ですすり泣いている。

こうした試行の数々は、コミーンの治療思想の質をよく語っている。肉体はマテリアルであり、それが突発的に異物に汚されることを通して、逆に、精神の抑圧が解かれ浄化されていく。そういう儀式を共同体化すること。映画スタッフの少なからぬ部分がこうした実験に耐えうるガッツをもたなかったことは無理もない。こうした実験は自らの内奥から呼ぴおこされないかぎり、脅威と感じられる他ないのである。

主演女優の一人は国を追われ、一人は途中で音をあげてしまった。それがこの映画だ。

羊の血のかわりに用意されたのはチョコレートだ。ミスワールド84はチョコレートを浴び、映画は文字通りの『スウィート・ムービー』になった。砂糖のベッドの上の同志殺しとも話が通底することになった。

チョコレートいがい何も身につけていないミスワールド84。カラスのように真っ黒だ。驚くべきことは、驚いてはいけないのかもしれないが、このカラスのような裸体の映像すら〈修正〉されているという事実だ。まっくろの身体の当該部分が黒くボカシてある。その上、全体を色濃く修正してあるというので、ほとんどぼんやりとしか見えないのだが。ここでボカシは健在である。

これは『スウィート・ムービー』の十数ケ所の〈修正〉の中でも、もっとも馬鹿気だ成果なのだ。このような日本版ができるために、二百万円の経費が別にかかったという。

控え目に数えても、この作品でボカシになった当該部分では男性器のほうが回数が多いのである。このことが告げているのは、性思想の、というより性の検閲思想の不定見さである。要するに当該部分を見せないで済ますという形式主義があるばかりなのである。

マカヴェイェフ映画の衝撃は検閲によって弱められる質のものではない。ただボカシの存在によって観る側の卑少さを余分に感じ取てしまうというマイナスがあるのみだ。検閲が有効なのは、当該部分を見せるためだけにつくられた物件に対してである。そうでない場合は、隠されることによって逆に、われわれの〈性‐政治〉の貧しさが暴き出さねてくるのみなのである。

映画のラストシーンは意義深いものだ。すでにアンナ船長は捕えられ連行された。サバイバル号から子供たちの死体も運び出された。それらはビニール袋に包まれ、河岸に並べられた。

ギリシャ語のテーマ曲「野原の子供たち」がバックに流れてくる。――そして子供たちが袋を破って、起き上がってくるのだ。

生き返って。

およそ信じがたい話の展開だが、ここにだけ単純に光明が見い出せたのである。やっと救われたと思えたのだ。それで全体の衝撃がやわらいだわけではないのだけれど。せめてこのような救いは必要だと思えたのだ。

つづく

あるいは映画を観ることの彼方に 4 [afterAtBL]

映画とは別の仕方で、あるいは映画を観ることの彼方に ドゥシャン・マカヴェイエフ論4

長編全作品は、前記シネマテークで上映されている。ヴィデオ化もほとんどされている。『人間は鳥ではない』『保護なき純潔』には、マカヴェイエフ自身による自作解説インタヴューが付けられている。

長編第一作はまだ行儀よく作られている。辺境の銅山町の工場に技術指導のために着任した党のエリート技術者と町の娘とのつかのまの恋。それをヌーヴェル・ヴァーグ調に描いたものと観れなくもない。ノルマ至上平義に走る工場官僚の姿が、例の紋切り型で批判的に描かれるわけでもない。

愛の不毛をテーマとする限り、過不足なく鑑賞できるだろう。冒頭に、セックス・コミッサールと呼ばれた酒場の歌手が酔いどれに殺されるエピソードが置かれている以外、それほど激しい挿話は入ってこない。技術者は工場ラインの能率化を成功させ、表賞を受けることになる。一方、ラインから外れサボタージュする労働者、銅線を身体にまきつけて盗用する者も、いくらか義務的に描かれている。

ラストに、鉱山町にサーカス芸人たちがやってくる。この部分の異化効果に、マカヴェイエフの本領が発揮されている。アクロバット師、蛇女……流浪の芸人たちも一時滞在者でしかない。人間は鳥ではないにしても、鳥のような人間たちの映像は唐突な効果をもっている。

明らかにこれは、ラインにつながれた労働者とは違った視点において描かれているのだ。生産力主義の軛に圧殺されるプロレタリートと「自由芸人」とを対比させ、体制批判を暗示したと観るのはあまりにも図式的だとしても、それほど外れてはいないだろう。

『愛の調書』は、ずっとマカヴェイエフらしい作品となっているが、暗さと閉塞状況の色濃さが気になる。ドキュメンタリー・タッチでありながら、話は煽情的な殺人事件である。井戸から引き上げられた女の死体、性科学者、犯罪学者のレクチャー、ニューズ・リールを織りまぜ、電話交換手と衛生検査官の愛の生活とその破錠を描く。力点は様々のエピソードのモンタージュにあるのだろう。

オリジナルの『保護なき純潔』は、ナチス占領下でつくられたセルビア初のトーキー映画だった。

抵抗映画であって愛のドラマだ。貧乏な青年が、継母にいじめられ金持ちの男の意のままになろうとする薄幸の美女を救い出す、という典型的なハリウッド風メロドラマだ。セルビア愛国主義の所産でもあるだろう。

製作監督主演はアクロバット師ドラゴリューブ・アレクシッチ、全くのワンマンーショー映画。鋼鉄の男として知られ、鎖を噛みきり、引きちぎり、高所の綱渡りの見世物を得意とした。占領下になって見世物を禁止され、かれは映画製作を想い立つ。撮影監督はドイツと人脈があり、フィルムを確保できた。しかし作品は公開禁止。フィルムは地中に埋められ解放後の発掘を待つことになった。

しかし、あとに製作者は対独協力者として告発されかけ、作品は映画史から消された。

マカヴェイエフ版『保護なき純潔』は、このテキスト(埋もれたフィルム)の文字通り名誉回復である。綱渡りの男アレクシッチは、少年時のマカヴェイエフのヒーローでもあった(そのことは、『A Hole in the Soul』冒頭の回想にも明らかにされていた)。そしてかれはこの埋もれた映画の再現を試みる。

この占領下につくられたメロドラマのタッチに、ゴダールらヌーヴル・ヴァーグの手法と共通のものを見い出す、とマカヴェイエフが語るとき、かれは自身の出立点をも確認していたのだろう。

再現はマカヴェイエフ一流の方法で貫かれる。「テキスト」、映画そのもの(埋もれたフィルム)の「引用」はもちろん。当時のスタッフ、出演者への四半世紀後のインタヴューが、「テキスト」の輪郭を明らかにする。これだけなら、当節の「メイキング・オブ……」の方法と同じである。

ここにプラスされ、当時のニューズ・リール、アレクシッチの現在がモンタージュされてくる。五十八歳の肉体とパワーは衰えをみせず、無邪気なばかりのマッチョ・マンの誇示が画面にあらわれる。

そればかりでなく、「テキスト」そのものも手を加えられるのだ。どんなふうにか――。

部分的に着色されるのだ。それはクライマックスになって、まるで幼児のいたずらのように画面を訪れてくる。

例えば、ヒロインの不安の表情のアップ・ショットで唇だけが鮮やかに赤く塗られているというふうに。ついに金持ち男は実力行使でヒロインを自分のものにしてしまおうとする。不安におののく女の表情、その一点だけが赤くふるえている。

ヒーローは屋上から綱を渡して、窓をうちやぶって救出にやってくる。男たちが格闘する室内、絨毯のタペストリが赤に青に輝いている。そしてやがて悪役の顔も――。傷のあざは青く、流れる血は赤く、グロテスクに輝いてくるのだった。

驚くべき異化効果だ。傍若無人のリミックスと注釈。これがマカヴェイエフの本領だ。全く手垢のついた紋切り型のラヴ・ロマンスを発掘してきて、ここで再現されているのは他ならぬマカヴェイエフのフィルムなのだ。それ以外ではなかった。

『WR オルガニズムの神秘』は、マカヴェイェフの名を世界に知らしめた。禁じられた思想家ウィルヘルム・ライヒの生涯と活動をたどるドキュメントに加えて、性と政治をめぐるおびただしいエピソードとメッセージを満載し、スキャンダラスな話題をさらった作品。

フロイトとマルクスのアンファン・テリブル、ライヒの名が六〇年代末の革命的状況に高く輝いたことは記憶に新しい。

マカヴェイエフがこの異端の思想家に接近遭遇することはいわば必然だった。〈性-政治〉の革命は、六〇年代叛乱にとっては不可欠の旗印だったろう。それを語りかけるためにマカヴェイエフの方法ほどふさわしいものはなかった、というわけだ。

しかしそのことによってかれは、今度は自分自身が禁じられた映画作家になってしまったという事実に気付かねばならなかった。作品そのものではなく、作品の外縁に伸びたスキャンダルが伝説化してしまったのである。

ユーゴスラヴィア当局は、作品を上映禁止にするばかりか、作家を投獄しようとすらした。祖国を追われた作家マカヴェイエフの誕生である。故国がこの映画を上映するまであと十六年待たねばならなかった。

しかしそうした情勢を或る種の高みから論評する〈自由〉ほどいかがわしいものはあるまい。一つの国家では政治体制もしくは政治思想の頑迷さが『WR――OM』を拒絶したのだとすれば、他の国家では性思想の体制的頑迷さがこの作品を拒絶し続けたという動かせない事実があるのである。

幻のフィルムと呼ばれていたこの作品が日本で公開されたのは一九八九年、〈国王〉の死の直後だった。ユーゴスラヴィアより二年遅かった。

禁じられた十数年が『オルガニズムの神秘』にとって如何にとりかえしのつかない歳月だったか想像に難くないだろう。〈性‐政治〉の解放が望ましい方向には微動だはしなかったとしても、性そのもののではなく、性的刺激物の「解放」は破天荒な速度で進行したのである。伝説のヴェールを脱いだ作品は、或る種の期待に応えるほどには刺激にみちていなかったはずなのだ。

スキャンダラスな作品の主張は、しごく真面目なものだったといえるのではないか。作家の内部においては、軽業師に捧げるオマージュも異端思想家に捧げるオマージュも同列であったかもしれない。

しかし対象によって引用の質が異なるのは当然のことだ。ライヒとの共闘は不可避に、やはり、映画の中に書物の痕跡を残してしまったような気がしてならない。だから余計に、伝説をつくったほどには「あまり刺激的でないセックス・シーン」を含むこの映画が、幾分、教科書的に観られてしまったことが残念なのである。

語るに落ちることではあるけれど、マカヴェイエフの性描写はいっぱんに、それほど過激でもなんでもない。裸体にしても、いうところの行為のからみにしても、強いて好んで場面化する性癖はない。ただ、モノが少し見えようが丸見えになろうが頓着せず、おおらかにフレームを決めてしまうから結果として当該部分が映ってしまう。その回数が多いだけなのだ。

因みに、最初の三作品には、当該部分はおろか、裸体すらも出てこない。あるところにはあるのだから見えるものは見えるのだ、というのはふつうの性思想だ。それをいちいち消したりボカしたりしなければ公けにしないというわれわれの性思想が異常なのだ。とことん異常なのだ。

最近は妙な風潮で、オケケを見せる見せないもボーダーレス時代とかになっているわが国であるようだ。きわめて興行成績の良かったという「初ヘヤー解禁映画」も、見せることを許す角度、見せることを許さない角度とフレームという選別に、この体制側の性思想の現在点が透けて見えてきて、何か物哀しくなったのだ。

――閑話休題。

『スウィート・ムービー』でマカヴェイエフの越境が始まる。これが最高傑作である。

『モンテネグロ』は前作のリメイクのような作品である。タイトルは祖国の一共和国どは全く関係がない。スタイルの確率と衝撃の中和化。

前作が、フランス、カナダ、西ドイツ制作。今回は、スウェーデン、イギリス製作である。越境が映画製作を困難にすることは当然だった。

カンヌ映画祭で騒然たる話題をさらった『スウィート・ムービー』が興行的にどれほど成功したかは、ほとんど明らかにされていない。しかし次作までの七年間のブランクを考えれば、今さらそんなこと追及するまでもないだろう。

ブニュエルにおけるメキシコ時代のような環境もかれにはなかったし、ハリウッドにはかれを招くような野蛮なプロデューサーはいなかったのだ。いや、F・F・コッポラがコンラッドの『闇の奥』映画化をかれに押しつけようとした事実はあったらしいのだが。

『モンテネグロ』は「ソフィスティケイテッド・コメディ」の線の依頼だったという。むしろより悪趣味になったと想えるが、大衆受けに徹するという資本の論理は、かれを自由にしなかっただろう。

『WR――』から十年、この時期の作品の少なさが、どこまでも残念だ。

『コカコーラ・キッド』はオーストラリア映画。コカコーラ販売作戦ををめぐる一大喜劇。これがマカヴェイエフ映画の日本初公開作となった。20-20Filme20Completo20Legendado.avi_000053869-35b6f.jpg)

『マニフェスト』はユーゴスラヴィア制作のアメリカ映画。エミール・ゾラ原作を使用した片田舎の艶笑喜劇といったところ。だがこれは祖国に戻った作家のクレージーなマニフェストだ。それを読み取らずに観ることができない。『WR――』は発禁を解かれ、作家自身も帰還することができた。

しかし解体前夜の祖国にかれは何を見、何を訴えようとしたか。

そして現在、次の作品は――。

『マニフェスト』のヴィデオは、ポルノそのままのパッケージだった。下品なのはいいが、節操のなさというのは許容しがたい。政治色濃厚なエロ映画だから、宣伝コピーに間違いはないが、つくづくこの作家が不幸であることにあらためて想い致った。

映画の紹介ほど言葉にとって優等的なものはない。それらは映画を観た通りに書くものだ。観た通りに書けるものだろうか。もしその関門を通過しても言葉は満足することができない。映画という現実の豊饒さに比べて、言葉はどれほど貧しいものなのか。言葉は少なくとも観たことに奉仕しなければならない。ところが観たものとは、観なかったものの反対証明にしかすぎない。観ることの彼方につきぬけねばならない。言葉の彼方に言葉を見つけねばならない。

20aka2020Rupa20u20duEFBE85EFBDA1i.avi_000005174.jpg)

20aka2020Rupa20u20duEFBE85EFBDA1i.avi_000007745-1641e.jpg)

20aka2020Rupa20u20duEFBE85EFBDA1i.avi_000710906-88278.jpg)

だからここではもう、『スウィート・ムービー』についてだけ語ろう。

つづく

あるいは映画を観ることの彼方に 3 [afterAtBL]

映画とは別の仕方で、あるいは映画を観ることの彼方に ドゥシャン・マカヴェイエフ論3

こうした意味で、セルビアに生をうけたマカヴェイエフがユーゴスラヴィアを代表する映像作家とは、いいがたいだろう。といって故国を喪った作家として扱うのも正確ではないような気がする。

むしろ祖国を追われた男にとって、そんな現況はいちいち知ったことではない、ということではなかろうか。少なくともこうした激動の苦しみを主要にメッセージする役を受けもつには、かれは適任とはいえないようだ。

正直いって、かれがどこに属するのか、いい当てるのは不可能だ。ヨーロッパの作家には、時々、そういう化け物みたいなのが出現してくる例がある。しかしマカヴェイエフ映画の狂騒を、今日のバルカンの混迷とは無関係なものとしてしりぞけることは、およそ場違いな観賞なのではなかろうか。

一九九一年、マカヴェイエフ全作品シネマテークが敢行された。東京・渋谷。四月から九月まで、レイトショウの形で上映された。

それへのあいさつ『暗闇の中の観客――映画の子供たちへ……』で、かれはいっている。

《真っ暗な劇場の中で、観客であるわたしたちはスクリーン上に映し出されるもの以外に対し、じつは盲目状態にあります。けれどあえていわせてもらえるなら、そこでわたしたちが視覚的に見るものはさして重要ではなく、映画体験とは観客のもつ盲目的かつ潜在的な感覚に呼びかけるもので、わたしたちは映画を通じて美の背後に息をひそめる犯罪的なもの、あるいは恐怖の向こうに介在する美的なものを見るのです。更に明白なものがもつ虚構性、権力の脆さ、逆に不条理なもの、偶発的なものに備わる優れた何か、を映画を通じて垣間見ることもできる。かつて映画とは一秒間に二四コマを映す、単なる影にすぎないといわれてきました。

しかしこれは事実ではなく、一秒間に二四回、フレームが次から次へと移動する間、わたしたち観客は完全な暗闇の中に存在し――じっさいに映画を見ている時間のうち、約半分はこの状態だ――、そしてこの完全な暗闇の中に映画は進行していく。単なる影といわれているものの、それはいったん作り上げられると不滅なものとなり、力強いものへと変貌する。なぜならその影が生命力を表現し、なおかつそれをわれわれの前に提示するからで、けれどもまた逆にその生命自身、野を舞う蝶のようにはかないものであり何人たりともこれを保持し続けることはできない……》

たぶんこの文章が衝撃的であるのは、映画を観るという行為がいかにあてにならない気ままな選択であるかの一点に、つくり手が注目をうながしていることだろう。

あなたはソレを観るのであって、また観るのでないのだ。作家の言葉付きの難解さはその両義性の一点にかかっている。

あなたは映画館に坐り、ソレを観ることもできるし、また観ないこともできる、と。映画の半分は闇なのだから、と他ならぬつくり手がいっているのだ。

そしてこれは観るという行為の本質に関わっている。だから観ることを繰り返しても問題は同じことだ。ヴィデオで観て、早回し・巻戻し・コマ落しと、映像を分解しながら観る作業を通しても全く本質は変わらない。

やはり、あなたは観るのであって、また観るのでないのだ。なぜなら、たんに不注意で或るショットの重要性を見逃してしまったとか、そういうことを作家は対象化していっているのではないからだ。

マカヴェイエフが語っていることは、映画の闇の向こうにあるものについて、映画を観ることの彼方に観客がみつけるべきものについて、なのだ。つまりこれは、自分の映画が「映画とは別の仕方で」つくられたものであるから、別の仕方で観られるべきものだ、と不遜に語っているつくり手の言葉なのだ。

これは映画でありそして映画ではない、というわけだ。

ところで作家の自己宣伝を、とくに映画作家という途方もなく誇大妄想なタイプの自己PRをそのまま、真に受けることもあるまい、といわれればそれはその通りだろう。だがこれは他ならぬあの『スウィート・ムービー』の作家の言葉なのだ。わたしにはそれで充分なのだ。

映画を観ることの彼方にあり、映画を語ることの彼方に真にその映画に対決すべき言葉がみつけられる、そうした映画が数少なくわたしの生の途上にはあるはずだ。それに出会うことは、べつだん困難なことではない。それが『スウィート・ムービー』の衝撃だった。かれの言葉ならば、何はともあれ信じるに足ると想われた。

フィルモグラフィを示す。

(短編ドキュメンタリー)

1953年 ヤタガン・マラ

1955年 シール

1957年 アントニイエフの壊れた鏡

1958年 記念碑を信仰するな

蜂飼いのスクラップブック

呪われた休日

色は夢見る

1959年 労働評議会とは何か?

1961年 お芋が一つ、お芋が二つ

教育的童話

スマイル61

1962年 パレード

フェンスの下で

ミスー・ユーゴ62

ABCについての映画

1964年 新種のおもちゃ

新種の家畜

(長編)

1965年 人間は鳥ではない

1967年 愛の調書、又は電話交換手失踪事件

1968年 保護なき純潔

1971年 WR オルガニズムの神秘

1974年 スウィート・ムービー

1981年 モンテネグロ

1985年 コカコーラ・キッド

1988年 マニフェスト

1993年 ゴリラは真昼、入浴す

1994年 A Hole in the Soul (ドキュメンタリ)

つづく

あるいは映画を観ることの彼方に 2 [afterAtBL]

映画とは別の仕方で、あるいは映画を観ることの彼方に ドゥシャン・マカヴェイエフ論2

ドゥシャン・マカヴェイエフはユーゴスラヴィア王国――(当時)今では、新ユーゴスラヴィア連邦共和国――それとも単独に「セルビア共和国」といったほうがいいのか――のベオグラードで生まれた。国王アレキサンダーの暗殺に先立つこと二年――。

初めてわたしがマカヴェイエフ映画に接したとき、かれの祖国は「東欧革命」の激動の中にあったのである。

しかし「旧ユーゴスラヴィア社会主義連邦共和国」の解体状況は、一人の作家の想像力をはるかに超えてしまったと思える。だからマカヴェイエフ論を用意しても、現在のユーゴ状況に対応させることはほとんど困難である。単純にかれを、祖国を追われた亡命作家と位置付けることも、正確さに欠けるだろう。

「革命」は周知のように、ペレストロイカから社会主義崩壊へと進んだ。「諸民族の牢獄」としての社会主義帝国からの解放はなされた。しかしその必然的な帰結として「バルカン化」という特有の現象が現在のものである。果たして歴史の歯車は、再び逆向きに戻ってしまったのだろうか。

芦田均は名著『バルカン』を「呪われたバルカン」の一章から書き始めている。

《バルカン半島と欧州との間には、何一つ自然の境界がない。欧州の境界ばかりでなく、アジアとの区画は、文字通り一衣帯水のダーダネルスとボスポルス海峡であって、試みにスタンブール九丘の上に立って「おゝ」と呼べば、対岸のアジアは「おゝ」と答えん許りの距離に在る。

それ故に北から来る欧州人種も、東南からするアジア人も、何の苦労もなくバルカンに入ることができた。バルカンの住民は、強力な侵入者の意のままに、或いは押され、或いは引き倒されて、その度毎に被征服民族の苦労を嘗めて来たのである。

一言にして云えばバルカン半島は文化も宗教も人種も、区々様々の寄木細工であってラテン・チュートン系あり、ビザンチン・グレコ・スラーヴの影響もあり、そして中央アジアから来た韃靼の痕跡をもトルコ人を通じて明瞭に留めている》

因みに、この本は第二次世界大戦の始まった年に書かれた。

バルカンは、歴史の用済みになったノオトから再び蘇生した呪われた言葉のようだ。諸民族の四分五裂は、第一次世界大戦以前の情勢を、じっさいに語るかのようだ。

とりわけ旧ソヴィエト連邦と、スターリニズム衛星国家のうち最も中心から相対的に自主路線をとりえていた旧ユーゴスラヴィアとにおいて、こうした現在であるとは、何という歴史の皮肉なのだろうか。

旧ユーゴスラヴィアは六つの共和国と二つの自治州から成り立っていたといわれる。面積は日本よりも狭い。本州と九州を加えたより少し広いという程度だ。地勢はほとんど高原山地であり、中心点をもちえない。「民族の十字路」といわれるバルカンでもとりわけ典型的な複雑な構成がここににあった。

七つの国境、六つの共和国、五つの主要民族、四つの言語、三つの宗教――セルビア正教、カトリック、イスラム教。モザイク国家といわれた所以である。

オスマン帝国の占領の跡はいまだに残り、文化的にも宗教的にも、東西の交易地としての独自の遺跡をもつ。

歴史は骨肉の民族憎悪を、この狭い「国家」に封じ込めてきた。統一国家としての出立は一九一八年、セルビア・クロアチア・スロヴェニア王国の成立に始まる。

《ユーゴスラヴィアは、建国以来二十年の歳月を閲して、今なお一民族国家と考えることは、事実を無視する謗りを免れない》――芦田、前掲書。

統一国家を可能にした動因はナチスドイツによる外圧だった。ファシストに抵抗するパルチザン愛国主義が初めてユーゴスラヴィアを実体化したのである。そして戦線は勝利を収め、以来、社会主義連邦の理想が構築する未来が信じられようとしたのである。

自主管理コミュニズム、非同盟中立路線は、この東欧の後進国を近代化したことだろう。しかし「諸民族の栄光」は、この地では実現されないのか。バルカンの呪われた混迷そのままがこの地の歴史に戻ってきている。これをパルチザン国家の黄昏という世界史的動向の局面で了解することは、あまりにアカデミックすぎるように思える。

大セルビア主義の標榜が連邦の分裂を加速させたのか、どちらにしても解体は不可避だったのか、うまく整理することはできない。一体あの狭い領土で、大ロシア主義のミニマム版なのか。

現在は、スロヴェニア、クロアチア、ボスニア・ヘルツェゴヴィナ、マケドニアの各共和国が連邦を離脱、独立した。残りのセルビア、モンテネグロ両共和国に、ヴォイヴォディナ、コソヴォ両自治州が、新ユーゴスラヴィア連邦を名乗っている。

五共和国の状態。酷薄な内戦と調停のニュースが断片的に伝えられてくる。よほど予備知識を備えていなければ、事態を把握することはむずかしい。それにこの状態が、解体の最終局面とはどうしても想えないところがある。

各共和国はそれぞれ同名の一民族と対応した民族国家だが、ボスニア・ヘルツェゴヴィナは例外であり、もともと準共和国のような不安定状態にある。イスラム教徒が半数近いが、ムスリム共和国ではない。

それにコソヴォ自治州のアルバ二ア人問題がある。アルバ二ア人はユーゴでは少数民族に分類されているが、じっさいは、マケドニア人、モンテネグロ人よりも人口は多い。更に人口増加率が他民族に較べてかなり多いのだ。

アルバニア人の暴動は、最高指導著チトーの死後、ほどなくして起こった。アルバ二ア人の要求はコソヴォの共和国化に帰結する。だがそれが実現すると、コソヴォ自治州は、隣国アルバニアに併合される結果になるだけなのだ。七つの国境という要素がここで注面されてくることになる。

つづく

あるいは映画を観ることの彼方に 1 [afterAtBL]

映画とは別の仕方で、あるいは映画を観ることの彼方に

ドゥシャン・マカヴェイエフ論 1

いずれにせよ映画は始まらなければいけない。それは何であろうと当り前のことだ。始まりがなければ――。

女が出てくる。いきなり叫び出す。唱っているようでもある。字幕を読むと、

《山の上に黒いものが

牛のクソかわたしの恋人か》

とか書いてある。

ともかくこうして映画は始まる。

始まるのだが、時は一九八四年。ミス・コンテストが聞かれる。

スポンサーは貞操帯協会、処女膜の美を競うヴァージンのコンテストである。ジョージ・オーウェル以上の〈性‐政治〉のディストピアのイメージなのか。

性は政治であり、政治は性であるとすれば、あまりに専制的なスタートラインだ。

ミス・コンゴはバナナの腰巻きを脱いで、素ッ裸になり……。と、こんな調子でコンテストは進行し、産婦人科の診察台そのままに鑑定と採点が続く。

いきなり、このように映画は始まってくる。牛のクソのように、恋人のように。この驚天と当惑は全編を通じて変わらない。

ミスコンの優勝者ミスワールド84は、賞金として貞操帯協会会長の息子を獲得する。百万長者の嫁選びコンテストというわけなのだった。ミスター・ドルとの初夜は、かれの金粉を塗ったペニスによって破られようとする。花嫁の悲鳴に、金色の筒先からほとばしる小便がふりそそぐ。これはミスワールド84がくりひろげるセックス・オデッセイアのほんの第一歩だった。

映画はそこから一転して、全く関連のないもう一つの航海の物語を、これまた唐突に開始してくる。ヨーロッパの運河を渡るサバイバル号が現れる。力-ル・マルクスの顔を舳先につけた奇妙な小船。アンナ船長は革命家であると同時に同志殺しの殺戮者だ。

ヨーロッパーマルクス主義の黄昏そのままに、オランダの運河を流れていくサバイバル号。

始まりから最後まで、分裂したまま分裂をくりかえし、映画は進行する。二つのオデッセイアは、二つながらに酷薄でしかし徹底的に猥雑に描かれるのだった。

ドゥシャン・マカヴェイエフ『スウィート・ムービー』。

そしていずれにせよ映画は終わらなければならない。

終わったときその暗闇からしばらく立ち上がることができなかった。

曰く、トロツキイは日本人には強すぎる、でもいい。日く、ドストエフスキイは日本人には強すぎる、でもいい。マカヴェイエフは強すぎる。

とにかく今、観とどけたものは、わたしには強すぎる「闇」だった。闇とは仮りに映画という形成をとった何かだ。闇は映画の中にもあり、映画の進行と並行している。映画が終わっても、暗闇から離れることができない。

強すぎる映画だった。ブニュエル以外にこれほど強烈な衝撃はなかった。革命も反革命も、それら一切の振幅があまりに痛烈で、軟弱な感性をぶちのめしてきた。この強すぎるものに直面して立ち上がることができなかった。

革命も反革命も直裁に強すぎる。それらがそのまま無雑作に投げ出されていた。その強烈さ、その振幅のあまりの極端さに打ちのめされてしまったのだ。やはりどこまでも日本人だ。この程度の刺激に耐ええない日本人なのだ。と、つくづく思い屈した。

一九八九年冬は、わたしにとって、ドゥシャン・マカヴェイエフの三作、『WR オルガニズムの神秘』『スウィート・ムービー』『モンテネグロ』を観た時期としてのみ記憶されるだろう。、とりわけ『スウィート・ムービー』は、苦い、しかし豊かな、重苦しい衝撃を与えてきて、しばらく映画館の闇から立ち上がることができなかった。

六八年の革命を「性と政治」から圧倒的に総括するフィルム。あの時代の錯乱と解放と迷蒙を未来の希望に向かって投げ出した映画。

舳先にマルクスの巨大な顔を彫り付けたサバイバル号の女船長。彼女は性の誘惑者であり残忍な処刑人だ。戦艦ポチョムキンから来た水兵と交わり、共に革命歌を唱い、最後には砂糖のヘッドの上で刺殺する。

訪れた子供たちをも、お菓子と自分の裸体で誘惑し、次々と殺し、ビニール袋につめてしまう。

一方、もう一人のヒロイン、ミス・ワールドは成金の金粉を塗ったペニスに襲われることから始まる性の受難を漂流する。

受難の完成は、銀河コミューンの食と性と排泄の一大パーティに巻きこまれることだった。オットー・ミュールとかれの一党によるマテリアル・ハプニングもまた「あの時代」の神話の一つだったが、かれらがここに復活してくるのだ。食物や大小便やペンキや動物の血を全身に浴びるパフォーマンスが予定されていたのかもしれない。

幸いにして、ミス・ワールドは『スウィート・ムービー』のタイトルそのまま、チョコレートを全身にかぶってみせてくれた。そして挿入されるカチンの森の虐殺のフィルム――ソ連兵によって殺されたポーランド人をナチスドイツが発掘し記録に残した。

性と暴力、革命と同志討ちは、一つの映画の中でこの上なく高まった。軟弱な感性には耐ええない震憾だった。

バリー・レヴィンソン『スリーパーズ』 [afterAtBL]

話題作の豪華キャストによる映画化。えてして評判倒れになってしまうものが多いがこれはよく作った。原作そのものが映像化にあらかじめフイットさせたところがあったからか。

ニューヨークの下層民街ヘルズ・キッチン、4人の少年の変わらぬ友情、そして十数年後の復讐物語。と、要素はそろっている。

思うに、この映画に流れているのは、三層の時間だ。一層は、老マフィアのキング・ベニー(ヴィットリオ・ガスマン)が背負っている〈ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ〉の時間。二層は、不良少年から転身した神父(ロバート・デ・ニーロ)の持つ

時間。三層は、主人公たち4人の時間。これが少年のころ――60年代後半と作中の現在――80年代前半とに分かれている。

街のアウトロウの友情を描く青春ものはおよそありふれているが、レヴィンソン・フィルムの独自性は、この層の厚みに見出せるだろう。例えば、少年たちの時間がフォー・シーズンズの「ウォーク・ライク・ア・マン」をBGMに始まってくると、いやでもスコセッシの『ミーン・ストリート』を思い出してしまう。

自然と数多い不良映画の輝きのインデックスに置いて観てしまうのだ。そこに古い時間の層が重なってくるので、奥行きあるストーリーが与えられる仕掛けだ。老マフィアの時間はアーリー・フィフィティーズに固まっている。いつもそこからはドリス・デイの唄声

が聞こえてくる。

ガスマン(なんと生きていたのか!と失礼なことを思ったが)を筆頭に、贅沢な脇役の映画だ。デ・ニーロはいうまでもなく、アル中の無能弁護士を演じるダスティン・ホフマンも素敵だ。主役たちがかすんでしまうほど脇役が強力すぎる。

それというのも、この復讐物語がかれらの強力な援護があってこそ可能だったというストーリー構成によるのだろう。作品の訴えるものは、二つの焦点を持っている。どちらも強力で片方だけ取るわけにはいかない。

少年院のなかでの悲惨な虐待の体験とそれに対する奇抜な復讐と。

原作、映画ともにこの二つの焦点を最大限なまでに訴えている。少年院時代を描く原作の息苦しいまでのドキュメンタリー・タッチは映画ではそれなりに薄められている。娯楽作品として適度のバランスを備えることができたようだ。

2時間半の長さを緊張をもって観せた。『ディスクロージャー』よりはマルだ。

『ミュージックマガジン』1997.4

ウォルター・ヒル『ラストマン・スタンディング』 [afterAtBL]

ウオルター・ヒルによる黒沢『用心棒』リメイク。期待に胸をふるわせて観に行った。開巻、土ぼこりの荒野、メキシコ国境近くのテキサス。アウトロウが一人、ナレーションが重なって、思い出すのは『ヴェラクルス』だった。

ライ・クーダーによるタイトル・バックはオリジナルのテーマ音楽を巧みに〈翻案〉した。

時代は禁酒法の最盛期、舞台となる街はまったくの西部劇ふうだ。武器はオートマティック拳銃とトムスン短機関銃。

リメイクといっても、先行してマカロニ・ウェスタンの『荒野の用心棒』(これはパクリだった)があることは有名だ。元の作品だって、ハメットの『赤い収穫』と『ガラスの鍵』からの換骨奪胎なのだ。誰でも知っている話をつくり直すのもご苦労さんなことには違いない。

観客は何が起こるかで固唾を呑むことはない。どんなニュー・ヴアージョンを観せてくれるかだけを期待している。それも巨額の製作費を使ったハリウッド製の決定版を要求しているのだ。

モロッコの或る映像作家がいうように「ハリウッド・スタイルの映画の文化的普遍性は暴力的につくりだされたものである」ことが疑いえないにしても――。

元版はアメフト型の殺陣を発明し、10秒で10人斬ったシーンなど数々の伝説をつくる。パクリ版だってスタイリッシユな転換に見るべきものがあった。

さてハリウッド拳銃アクションの職人ヒル版はどうか。とりあえずはヒル自身の『ダブルボーダー』に似た情感に仕上がっている、とはいえる。そしてメキシコ女を助けるヒーローの甘さは、ライ・クーダー音楽でどうしても連想してしまう『ボーダー』にそっくりだ。

銃弾に破壊された肉体から血のりがぶっとぶというペキンパー・スタイルは意識的に避けられたようだ。血は、ブルース・ウィリスがリンチで顔をボコボコにされる場面以外は抑制されている。

その替わりに、射たれた身体そのものがぶっとぶ。最初の決闘で、ウィリスに十何発ぶちこまれたギャングが10メートルほどぶっとんでいく。これでこの映画のスタイルは見当がついた。香港ドンパチ・フィルムとロバート・ロドリゲス映画の様式である。

これでいいのかねと正直ガッカリした。

ナレーションは計算違い。モノローグがだんだんうるさくなる。カタキ役がどうも……。クリストフアー・ウオーケンもキレ方が半端で精彩に欠ける。

不満たらたら、暴力的な映画と暴力映画は別物だといっても、興奮させられる1時間40分だった。

『ミュージックマガジン』1997.2

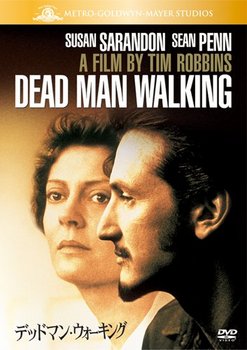

『デッドマン・ウォーキング』ティム・ロビンス監督 [afterAtBL]

使いたくない言葉だが、アメリカン・デモクラシー。そうしたものの容量の深さを再認識させられる。原作をさきに読んでいたので、この映画の与えるだろう感動やドラマの構造は、すべてだいたいどういうものであるかは予測がついていた。

その意味では、観終わっても、期待通りの出来映えに過不足ないと思わせるところがある。

意外な発見というものはない。元も子もない言い方になるけれど、この作品は、原作を選び主演の二人の俳優を決めた時点ですでに成功を約束されていたのではないだろうか。

背景には死刑制度に関する広範な世論の高まり(賛否両論をまきこんで)がある。これは、アメリカに限らずほぼ全世界に共通するテーマといっても、それほど外れていないだろう。

偶然のきっかけから死刑囚の「精神的介護者」を務めることになった孤独で信仰心の篤いシスター。凶悪な犯罪を犯しながらも死刑執行からは逃れたいと念じた囚人。

かれらのうちに芽生える「ラヴ・ストーリー」とくれば、いかにもハリウッド・システムに相応しいドラマの枠組みではないだろうか。しかもこれは実話なのだ。

スーザン・サランドンもショーン・ペンも、かれらなしにはこの作品は不可能だったと感じさせるほどに適役を演じている。ともすれば舞台劇の様式になりかねない構成を映像に定着したティム・ロビンスもいい仕事をしたといえる。ブルース・スプリングスティーンのタイトル曲もぴったりと決まっている。「期待通り」とはそういうことだ。

映画ではじっさいよりも時間を駆け足にまたいでドラマを濃密に凝縮しようと試みている。その分、二人の関係が深まっていくプロセスとシスターが被害者の家族と交流を待つ内実とが、かなり説明不足に残った。

この点はまあ、映画と原作とを比較してしまうとすぐわかることにすぎない。しかし刑執行(注射による薬殺に変えられている)を正面から描いたラストには疑問が残る。必要かどうかでいえば、描写過剰(いかにもアメリカ映画!)だ。

アメリカの良心がこうしたテーマをも大衆的娯楽作品のなかに盛り込んでくる。それには敬意を表すべきだろう。その意図をくんで様々な論議を呼び起こす映画であることは否定できない。

デッドマン・ウォーキング、やはりこれはアメリカの話だ。よかれあしかれ、こうした作品が可能であるとはデモクラシーが機能している社会を証拠立てているのだろう。

われわれの生きる国とは違って……。

『ミュージックマガジン』1996.9

『スコセッシはこうして映画をつくってきた』書評 [afterAtBL]

天才めぐる奇跡の人間ドラマ

『スコセッシはこうして映画をつくってきた』書評

M・P・ケリー著=斎藤敦子訳(文芸春秋・3600円)

スコセッシはアメリカで最も高名な映画作家ではないが、最も才能ある作家の一人。

その映画メイキングの秘密を多数の証言をもとに再構成したのが本書だ。映画のなかで育ち、映画によって人生を学んでいったシンデレラ・ボーイの生の側面を活写することを通して描かれたアメリカ映画論でもある。

わたしがスコセッシの名を知ったのは、やはり『タクシー・ドライバー』だが、そこで監督自身が演じた、妻の不貞を監視するパラノイア男の威嚇的な印象が強烈に残っている。

映画はその映像ばかりでなく、編集段階でカットされたフィルムや映像の裏に隠されたさまざまな人間ドラマによって、ファンの興味を掻き立ててやまない夢の容器だ。スコセッシ・フィルムの現場報告を多く含む本書は、創造に関わる共同性のなかから一人の作家精神の軌跡を取り出すことに成功している。

最初のハリウッド進出映画となった『明日に処刑を……』の裏話も面白い。ついでにいうとわたしはスコセッシ映画でこれが一番好きだ。主人公のデビッド・キャラダインが走り出す有蓋貨車にハリツケにされるラスト・シーンの意味が本書を読んで、やっと理解できた。

『ミーン・ストリート』で現在のスコセッシ・ファミリーが形成されていく様子を知るのはスリリングな悦びだった。とりわけ圧巻だったのは、作品そのものと同様にダイナミックで残酷でさえある『レイジング・ブル』の製作秘話だ。

スコセッシは自分が、聖職者とギャングの間で育ったと強調する。この二律背反は一貫してかれの作品の豊かで複雑な基調のみなもとになっている。

ここでは、最高の人生を自力で送ろうとするのなら他人の助力が必要だ、というジョークが逆説ではなく、常識的に通用している。これは、理解あるスタッフに恵まれた「天才少年」が最高の映画をつくっていく奇跡の物語でもある。

産経新聞1996.9.9朝刊「読書面」

『罵讐雑言』渡邊文樹監督 [afterAtBL]

不愉快な映画だ。この不愉快さは何に因するものなのか、しばらく考えた。

帰りの電車で一部、答えが出た。この作り手は「カメラを持った奥崎謙三」なのだな、と。『ゆきゆきて神軍』の主人公奥崎は、まがりなりにも一個の作品として客観性を持ちえていた。

しかし『罵詈雑言』の脚本・監督者は自ら全能性を演じてしまっているので、客観的なフィルターを通さずにダイレクトなままの「自分自身=作品」を突出させるばかりなのだ。そしてその認知を観客に迫っている。

この映画にあってはドキュメンタリもフィクションも垣根を取り払われている。ドキュメントの映像がどれだけ事実に沿っているのか判断できないし、ドラマの部分がどれだけ事実を包摂しているかも見てとれない。

かといって一般的に、ジャンルの柵を超えた作品ということもできない。この作品だけの異様な条件においてのみ、ジャンルの境目がぶっ壊れているだけだから。

作品の基調は、ある村の青年の変死がじつは集団による殺人であり、さらにもっとひどいことに、警察から役場ぐるみの共謀で事故死に偽装してしまった、という「真実」を暴くところにあるようだ。そしてその背景には、金権選挙と世界一の原発過密地帯にさらにさらに原発が開発されてくるほかない開発行政への告発があるようだ。

「あるようだ」と2回書いたのは、本当はそうしたことはこの作り手にとってどうでもいいのではないかと思えるからだ。つまりかれは、事実を究明せよ、村社会の矛盾を直視せよ、とアピールしているような姿勢をみせているが、じつはそのことを通して「自らの作家性」を開拓し、豊富に実証したいだけなのかもしれない。

例えばかれはカメラを持って現場に乗り込んでいく。「殺人の加担者」たちの「素顔」を裸に剥く。突撃レポーターそのままに。カメラの暴力だと訴える被写体者に、「いや、こういうショットを切開することこそ自分の任務だ」と主張する。この種の場面がどこまでドキュメンタリの水準に耐ええるのかは疑問だが、かれが突撃レポーターと違っている一点は、まぎれもなくカメラの暴力性を確信犯として駆使しているところだ。

そしてそれを楽しんでいる。事実究明よりも、それを手段に使って自らを「報道の独裁者」として敵意の渦のなかに投げ込むのだ。

そうした創作法が自覚的に選ばれているのだからして、不愉快な映像であるのは当然の結果だろうか。

だとすれば、あらかじめ批評を拒絶している質の作品だとこちらも納得するほかないようだ。

『ミュージックマガジン』1996.6

『もうひとつの人生』小池征人監督 [afterAtBL]

なんとなく敬遠したい映画だった。酒の恩恵を受けている割りには、酒について深く考察したこともない。断酒会の存在は知っていたが、酒について過度に自省的になる人たちは自分とはまったく無縁だと感じていた。だからこの映画は進んで見たいとは思えない類いの作品だった。

けれど観終わって湧いてきたのは、作り手への感謝の気持ちだった。ここには酒によって病いを発し、酒との関係を破綻させてしまった人間の自己回復の物語がある。それは酒を離れて、人間が人生を信頼し直すための或る普遍性の発見だ。少なくとも何故「かれら」が執拗に自分の酒を語ることで、酒を飲まない時間に耐えているかの意味は深く教えられる。

ドキュメンタリの手法としては奇をてらったところは少しもない。対象にカメラ・アイを捉えてナラティヴを引き出す。これだけだ。四つの物語がオムニバス風に進行する。激したドラマなどどこにもない。人物たちはポートレイトのようにたたずみ、たんたんと語る。それがフィルムに反転させられただけだともいえる作り方だ

個人的には、中卒で板前になり30歳で立派なアル中になっていた人物の話に最も打たれた。飲むことは仕事のうちであり、飲めることは男の勲章でもある世界だから、結局は病いに落ちることで一件落着となる。

この映画の人物の場合、被害妄想が出て破滅を感じ取った。一番手に馴れた包丁を持って自分の腹をさばいてしまおう、とそんなところに追い込まれたのだ。

こんな人間はいくらでも知っていた。三十前で肝硬変、三合も飲まぬうちに正体をなくし、眠り込めば必ず失禁した男をわたしは知っている。

主なエピソードの人物は、実名を公表して「出演」している。映画はかれらのシルエットの裏にある「人生の奥深い闇」を垣間見せてくれる。かれらは憑かれたように自分の生について語る。

だがそれはかれらが失ったもの、棒に振った人生のいくらかを取り戻そうとする切実な訴えなのだ。かれらは注意して観ていると決してカメラに向かっては語っていない。

自分の中の暗闇に向かっていると思えるのだ。にもかかわらず映画はかれらとキャッチボールを繰り返し、その紋様を見事に訴えかけてくる。

誇れるほどの人生ではない、だが祝福されてしかるべきだ、と。かれらとの共同製作ともいえる水位を克ち取った。

『水俣の甘夏』などで知られる小池征人の最新作である。

『ミュージックマガジン』1996.3

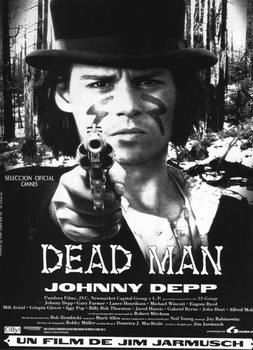

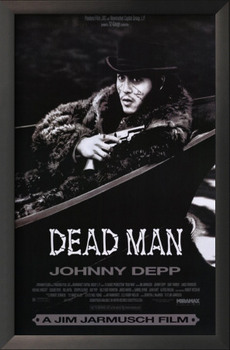

ジャームッシュ&デップ『デッドマン』 [afterAtBL]

求道の映画だ。

表向きは西部劇、そしてその時代を借りたロード・ムーヴィだろう。

だが、この旅は、逃亡ともさすらいとも違う。魂が帰属するところを求める飽くなき探求だ。ジャームッシュの映画でも最も倫理的でテーマの鮮明な作品だろう。

話は、未知の土地に迷い込んで来た白人の受難を基調にしている。胸に銃弾を撃ち込まれ、生死の境をさ迷うデッドマンとなる。おまけにおたずね者として賞金稼ぎから追われる身となる。かれを助けるのは白馬に乗ったインディアン、自らノーボディと名乗る。ジョニー・デップとゲーリー・ファーマーの奇妙なコンビ。

意図するところは明らかだ。これは、白馬に跨り、インディアンの従者トントを従えたヒーロー「ローン・レンジャー」を逆立ちさせた物語なのだ。

原住民はここでは教育者であり、愚かな白人を従え、魂の摂理を説いてきかせてやる。デッドマンは賢くなっていく。迫る追っ手を次々と撃ち殺し、教訓をつくっていく。「死んだ白人だけが善い白人だ」とでもいうように。

だがここにホワイト・アメリカの自己否定の厳格なメッセージがあるわけではない。モノクロで語られた映像詩であり、ニール・ヤングの音楽がぴったりと似合う小品だ。往年のヒット曲「ハート・オブ・ゴールド」がバックに流れているような。

汽車で西部にやってきた白人男は、胸に銃弾を残したまま、まだら馬に乗って逃げる。途中、撃たれた子鹿の死骸に出会う。傍らに身を投げ出し、まだ自分の胸から流れている血を交わらせ、大地を感じ取った。

一方、追う側は、黒ずくめの寡黙な殺し屋ランス・ヘンリクセン――もちろん『シェーン』のジャック・パランスのイミテーションだ――が唯一、勝ち残ってくる。かれは死体の頭をカボチャのように踏み潰し、殺した男の腕をスペア・リヴにして喰らい、どこまでもどこまでも追ってくる。

アメリカの闇の奥への旅は、馬を捨て、カヌーによる河下りに移る。主を失い、河岸を追ってくるまだら馬を船上から捉えるショットは、この映画でも無類に美しいシーンの一つだ。

どこまでも終わらないかにみえるかれらの旅は、カヌーが海へと漕ぎ出して行くところで終わる。ジャームッシュの求道が、初めてここに結実したのなら、これは信ずるに価する。

『ミュージックマガジン』1996.1

リビング・OFF・東京・タイム 4 [afterAtBL]

つづき リビング・OFF・東京・タイム 4

本稿はまだ続くが、紙数は尽きた。『非情城市』のファースト・シーンの背景に、ヒロヒトの玉音放送が流れているように、まぎれもなくこれは候孝賢という台湾人作家による日本映画であるということ。

そしてまた『桑の葉』に描かれる日本人官権が、第二部、第三部と進むに従って一層、リアルな像をもたされてくることに注目するなら、これを日本映画として観る視点は明確にされるだろうということ。

それらを考察したあと、もう一度、第一の方向の検討に戻る。日本の中のアジア――寄せ場にカメラをもちこんで、二人の作家を白色テロルに喪いながらも製作された『山谷(やま)――やられたらやりかえせ』について再考するプランだった。残念だが機会をあらためる他ないようだ。

『山谷――』は現在、制作上映委と筑豊の支援グループとの間によるじつに消耗な論争途上にあって、上映の機会を失っている。わたしは単なる部外者だがその議論の不毛さの中にこそダイヤモンドの燭光をみつけていきたいと願う者ではある。

「ImageForum」 1993年5月号

追記2015年 中途半端に終わっているのは、たんに、枚数制限をきちんと守ったからだ。「3」のところで風呂敷を拡げすぎてしまった。収めるには、およそ倍の分量が必要だったろう。雜誌掲載時のタイトルは「映画の日本はアジアをいかに消費するか?」。

編集部による次の紹介文が付された。

《アジア映画の「パワー」は未だ休むことなく日本の映画観客を魅了し続けている。一方、在日アジア人の存在がますます顕在化するなか、かれらの姿を描く日本映画も増えてきた。だが、こうした

観る側と作る側による「アジア」の受容の有り様は、現実の政治経済軍事的力学の変動のなかで、何らかの変質を遂げつつあるのだろうか。今「アジア」はいかに消費されているのか、そのイデオロギー的基部を評論家の野崎六助氏に解剖してもらった。》

さらなる追記は、ホームページに転載したさいのもの。2002年あたりの執筆か?

追記 ここで少しふれた映画『山谷』に関する「論争」は、さらに延々とつづき、佐藤満夫の戦死十年の記念集会にまで持ち越された。結論からいえば、同集会における映画上映は或る党派による焦点の狂った恫喝によって中止のやむなきにいたったのである。『山谷』を「差別映画」として非難する者らの立場は、論争による望ましい解決を拒絶し、最悪の新左翼政治の作法による決着にまで突っ走ってしまった。彼らセクトの諸君は、もし製作上映委が同集会において映画を上映するなら上映委のメンバーをテロる、と宣言してきた。

彼らの文化運動にたいする介入は、彼らがもはやそこにしか依拠できない「内部ゲバルトの論理」によって最終的に正当化された。映画制作は、その牽引者だった佐藤と山岡強一とをやくざによる暗殺テロで失い、その十年後にまた、薄汚い党派「政治」の引き回しによって蹂躙されてしまったのである。

どんな映画であるにしろ完璧な公正さを身につけているわけではない。『山谷』において議論を呼び起こした部分にしても、監督の山岡がめざした表現の不充分さは容易に指摘できるだろう。しかしそれはあくまで表現の内部で解決されねばならない問題である。「上映を許さない」という立場が物理的な力を持つことは一つの退廃いがいのなにものでもあるまい。

ましてやそれを党派の暴力によって屈服させるに到っては、いったい何をいうべきなのだろう。

しばらくの凍結期間はあったが、次の年から『山谷』は上映運動を再開している。現在も、小ホールにおいて定期的な上映がもたれているようだ。

(この映画についての原理的な考察は、「略奪された映画のために モ一ニングテイク」に再録してある)。

リビング・OFF・東京・タイム 3 [afterAtBL]

つづき リビング・OFF・東京・タイム 3

だが一体アジアとは何だろうか。

ここまでアジアを自明の前提のように使ってきたが、この語は一体、確固とした内実を伝達しうるのか。

ここに一つのテキストがある。

プロフェッサー・グリフとLAD『ポーンズ・イン・ザ・ゲーム』。

長崎暢子、山内昌之編『現代アジア論の名著』(中公新書刊)。

前者は黒人ラップ・シーン最大のパワフルなグループだったパブリック・エナミーの情報相P・グリフがグループを脱退してつくったファースト・アルバム。グリフはユダヤ人排斥の発言を機にしてパブリック・エナミーから除名された。パブリック・エナミーはグリフの脱退によって理論的支柱を喪ったという評価もある。

さてここに――

≪Bang! 俺はエイジアティックなゲットーの兵士だ≫

というフレーズがみつけられる。ゲットーの叛乱者、ブラックマン――アフロ・アメリカンの自己主張に「エイジアティック・アジアにルーツをもつ」という自己認識が冠される。これは奇矯な例外的な発言なのか。それとも黒人大衆の深いアイデンティティに発するものなのか。わたしには充分に判断する根拠がない。

確かにロス暴動における黒人大衆と韓国系アメリカ人の反目と衝突は目新しいトピックだった。アメリカの統治システムへの絶対的否認の直接行動を少数民族間の内部ゲバルトとすりかえる視点がマスレベルで歓迎されたことは想像に難くない。

韓国人の店を襲えとラップで歌ったアイス・キューブはそのフレーズのみにおいて名を売ってしまった。だが真実がそんな表層にみつけられないことは自明だろう。

ゲットーはどこにでもある。アジアとアフリカはゲットーにおいて通底するのか。俺はアジアのゲットーの兵士と叫ぶアフリカン。あるいは単にそれは言葉の混乱によるのか政治思想の未熟によるのか(グリフは二枚目のアルバムでLADと手を切っている)。

『現代アジア論の名著』の緒言にあるのも、さしあたってこうした概念の混乱という問題だ。

≪およそ、中国、インド、東南アジア、アラブ、中東諸国、旧ソ連の中央アジア諸国などを含んだ、一つのアジアという概念はいったい成立するのであろうか。アジアは、その基本に地理上の概念をもつ地域概念であることには間違いはないわけだが、地域概念といっても「文化圏」または「宗教圏」あるいは「行動圏」としての地域なのか、「利益圏」としての地域なのか、あるいは「政治圏」さらには「軍事圏(戦域)」としての地域なのか、問題はさまざまにある。アジアというあまりに広大な地域を一括りにすること自体、歴史的限定のなかに生きるわれわれの思想状況を語るものとなる≫

アジアは一つではない。混沌未分である。しかしヨーロッパでもアメリカでもアフリカでもオセアニアでもない。たんに地球上のそれ以外の地域をすべてアジアと呼ぶことが通念であるにしても――。一つにして混沌未分……。

ここに紹介された書物の一端は、『知の帝国主義』『中国農業経済論』『チベット旅行記』『帝国主義下の台湾』『チョゴリと鎧』『タイ国――ひとつの稲作社会』『イスラム 思想と歴史』『ロシアとアジア草原』などである。

だがこうした一筋縄ではいかない混沌に立ち往生することが目的ではなかった。われわれは自らの歴史的限界において、歴史的概念としてのアジアを自らの根拠を問う形で明らかにしておかねばならないだろう。少なくともわが近代においてアジアは一つであった。一つならざるアジアではなかった。植民地と本国とは一つであった。われわれは大東亜共栄圏の夢を生きたのであった。

今日、アジア映画としてわれわれの散見する少なからぬ部分が、この夢と夢の残滓にかかわっている。われわれの歴史的健忘症はわが国民精神の美質であり、わが国家教育運営の健全性を証明するものかもしれない。

帝国主義的侵略は近代化の不可避のコースであり、あるいはアジアナショナリズムの覚醒へ向けた必要悪だった、とする解釈は成り立つ。

だが歴史の負性は未決済である。未決のままの忘却した国民はいかなる解釈も成立しない。ただ絶望的な無知に支配されるだけだ。

アジア映画のテーマのいくつかはこの未決にかかわっている。だからこれをアジア人による「日本映画」として見ることは不当ではあるまい。正確にいえば、大日本帝国映画となるだろう。これが第三の方向である。

たとえばここは帝国軍隊による惨殺や残虐行為は癒しえない傷である。映像化されることはごく自然の過程と思える。ところがこうした「外国映画」は必ず当該場面をカットした上でしか輸入されないという事実がある。ハードな検閲制度があって、一国内でそうした表現が許されていないのではない。ただ忘却の項目は表現が不可ということだけのことだ。

だから未だ忘れていない外国人(しばしば旧植民地人であったりする)だけがそれを映像化する結果になる。忘れていないのではなく、正常な歴史知識が用意されているだけなのである。この国では歴史は外から教えられるものなのかもしれない。

わたしがつねづね書いているように(あまり書きすぎるので地口になってしまったように)、結果的には日本国内にあっては帝国軍隊による残虐シーンと性器性毛の画面がいわば並列に、ハサミでカットされるという特殊形態が慣行となっているのである。

こうした旧植民地人による日本映画としてのアジア映画を、『非情城市』『桑の葉』を例にみていくことにしよう。

つづく

リビング・OFF・東京・タイム 2 [afterAtBL]

つづき リビング・OFF・東京・タイム 2

第二の方向に関しては否定的にならざるをえない。おびただしく消費されるアジア映画が一体、われわれに何をもたらすのか。それは充分みえないにしても、一方通行路の消費にはわれわれの苦い「原罪」がある。不等価交換システムが作り出す文化収奪。われわれはこの構造から遠くへ逃れることはできない。

これを看過するのならわれわれには退廃しかない。買いまくり、買いあさり、アジアの活力とやらを収奪しまくる。倒錯のオリエンタリズムに武装した超アジア人、それがわれわれの肖像だ。こうした肖像をみないですますことはできない。

アジアを夢見る。しかし、決して本当のアジアを見ることはできない。なぜなら、われわれの半身はアジア人ではないからだ。われわれの視線を規定するものとは何か。貧困の映像への同情的アプローチとは何なのか。われわれは貧困すらも買い取り、買い占めようとしている。

とはいえ、ここに単純に文化帝国主義という視点を導入するほどの怠慢はあるまい。ジョン・トムリンソンの『文化帝国主義』などは今日の世界を了解するための学者の自己満足を受け取るいがい何の役にもたたない。

確かに世界システムの不均等発展が創出する落差はいたるところに見出せるし、その落差が、富から貧へと、文化帝国主義の発動として現象していることは否定できない。世界は<中枢=周辺>構造からは充全に説明しえず、従属アプローチは理論的に破産したとされて久しいが、世界システムの従属的発展そのものが現象しなくなったわけではない。

依然としてアジアは貧しく、超西欧的発展をとげたアジアの孤児たる日本は依然として、その貧しさを倒錯した活力源として買いつける宿命に置かれている。文化のありようもこうした政治的位置の基幹に規定されざるをえない。

それを一言で言い尽くすなら、PKOとODA――平和維持を目的とする非軍事的軍事行動と開発基金援助という名目の<投資=収奪>の自動回路、である。このように覇権国家の暴力性は極端に逆説的な表現をもってたちあらわれてくるであろう。

しかしながら、今日、文化侵略という項目はあらゆる意味で相互浸透という現実を説明しえない。単線的な文化帝国主義の発動というケースはもはや理論モデルの中にしか存在しないだろう。

単純にNICS資本主義の日本への追走という側面に限ってみても、競合しつつ強力な市場が求められるのは自然の過程だ。日本はたまたま経済覇権の位置を保っているだけのことで統合の軸を示しているわけではない。文化的にもたまたま統合的な集約の場を貸しているにすぎないだろう。

そこには収奪というモメントも競合というモメントも淘汰というモメントもある。「ボーダーレス時代」というおぞましい標語とか、「越境するアジア・エンターテインメント」とかいうトレンドのフレーズは、こうした集約を、日本のみの側から楽天的に規定したものでしかない。

ことさら、PKO-ODA路線という視点を強引に押し込んでみたのも、そうしたボーダーレス能天気な風潮に我慢がならないからである。輸入されるアジア映画に関しては、以上のように原則的に押さえれば充分だと思える。観ることが「原罪」でなくなれば、われわれはアジア映画を観る必要もなくなるのかもしれないけれど――。

ただ、中国(大陸)映画に関して考察するのなら、現状は少し違っているようだ。中国映画祭の作品セレクションを毎年観ている限り、何かメッセージの方向が露骨にみえすいてくるような気がしないでもなかった。われわれは、ロクな映画作りもできなくなった金満家のオヤジ、と中国人から馬鹿にされてさえいるような気配だ。

一九九二年度はどうだったか。『心の香り』『太陽山』、続けて観ればいやでも気付くことがある。「近来の秀作」だの「かぐわしい世界」だの与太を飛ばす前に、直ぐに気付くことがある。

一つの傾向、一つのテーマ、共通の設定、それが先ず頭に入ってくる。ここでいうなら共和国成立の激動期、大陸と台湾に離散した者らの数十年ぶりの再会。そうした悲劇を、映画を通じて初めて知らされる類の歴史がここにある。

毎年、これは偶然なのだろうか、「文革の傷跡」路線のときもあった。単にヌード場面がいくつか際立ったこともあった。経済特区の赤い資本主義生活の哀歌路線もあった。優れた作品を選りすぐったら結果的にテーマの共通性が残ってきた、という解釈も成り立ちはするだろう。

しかしそれほどお人好しに外国映画を崇拝するわれわれの現状にはしばしば言葉を喪うものがありはすまいか。

さて、日本人がつくるアジアを舞台にした映画、という項目である。

柳町光男を引き合いに出したついでに、『チャイナ・シャドー』を例にとってみてもよい。

ここでは文革難民の香港脱出後の冒険が描かれる。しかし、作品的にも未消化な部分が散見され、柳町はアジアで映画をつくる日本人の悪しき半顔をみせてしまった。自らの肖像に無知というのではない。その肖像に具体的な背景を描き込むことができないのだ、原作は西木正明の『スネーク・ヘッド』。しかし、革命難民の経済難民化という政治亡命者の一つのパターンを描いて、邱永漢の初期作品「香港」に原型的に近いものがある。

うんざりするような自己処罰の苦悩のドラマができあがるかドンパチの大活劇がいきなり始まるか作家の側の良心の痛みが節度なく流れ込むか、あるいは最悪の方向としてそれらの未整理混合になるか。

手に負えないものが日本人の側には残ったという実作例であると思える。

『サザン・ウィンズ』や『アジアンビート』六部作が基本的に発信しているのも、残念ながら、こうした限界であるようだ。アジアは外にあるしかないからである。日本特有のPKO-ODA映画である。

とはいえ、これらを端的にPKO-ODA映画として、断じ去ることは(もちろん部分的にはそう断定できるのだが)、論者の感性の硬直度いがいの何も証明しないだろう。

『サザン・ウィンズ』は四話オムニバス。インドネシア、フィリピン、タイ、日本で各一話。<国際的>オムニバス合作の例は沢山あったが、東南アジア篇は初めての試みだろう。『アジアン・ビート』は一回の完結という意味では同様だが、六話の長編が連作スタイルをとっている。

日本篇に始まり、シンガポール、タイ、マレーシア、台湾、香港と続く。とくに完結篇という終り方ではない。資金は日本、制作は現地システム。一人の俳優をおくりこみ、かれにトキオという名の日本人漂泊者の役を割り当てる。

当然ながら一作ごとに均質ではないし、悪達者なほどの娯楽映画と息苦しいほど禁欲的に退屈な映像と全く緊張感のないTV用ドラマ(『サザン・ウィンズ』の東京篇)が同居する結果となった。

『アジアン・ビート』の第一話『アイ・ラブ・ニッポン』(天願大介監督)は、どちらかといえば第一の方向に分類できる作品だ。主人公トキオ(永瀬正敏)はこの東京で、外人と老人としか付き合わない変人として登場してくる。フィリピン育ちで両親を新人民軍に殺された過去をもつ。麻雀仲間の老人の一人(汐路章)は元憲兵、屍姦の快楽をわすれかねると問わず語りにうそぶく。

知り合った恋人バナナ(ルビー・モレノ)は因果がめぐってゲリラの娘。彼女が手にしていた極秘ファイルがもとでトキオも日本から追われることになる。アジア放浪行の発端だが、とくにあとで関連が出てくるわけではない。

付け加えれば、この一篇には、アジア人労働者狩りに狂奔する変に生真面目な行動右翼の群像が描かれる。意図はわかるがイメージが空転しているように受け取れた。アジア人排斥に向いた日本的暴力がもっと陰湿に発動されている現実に、映像が迫ることができない。どこか緊張感に欠けるのだ。現実の右翼の暴力にはそうした精神性はないと思える。

こうして、アジアを彷徨うことになるトキオに、かつての植民地浪人の面影がないとはいえない。だがかれの出会うものは、必ず終わっていないアジアの戦後処理、歴史のかけらであるはずだった。ここに行き当たり、何らかの解答を見出すのでなければ日本人によるアジア映画は、充分な説得性をもちえないだろう。

でなければ、新たな大東亜共栄圏――東南アジア資本主義圏における「歴史認識」を共にする他ないのだ。『アジアン・ビート』六部作という日本製映画の冒険は、そうした危うい綱渡りのような試行だと見届けられた。

それとは別に、第六話香港篇『オータム・ムーン』(クララ・ロー監督)が秀作だと思う。日本人放浪者をセックス・マニア、食道楽マニア、ヴィデオ・マニアとして適度に礼節をもってドラマの本流から外し、返還を目前にした香港人の悲哀と不安を技巧的に前面にもってくる。トキオはここでは狂言回しの役割り、見届け人である。それがドラマに二重の奥行を与えている。

とくに病いに倒れた老嬢が語る「歴史」を長々しい表情のアップでみせる場面。家族たちは来年にも新大陸のほうへ移住していってしまう。けれども、自分はここに残ると彼女は語る。ヴィデオをかまえる日本人の視線に還流するように、老婆の表情の中に、観客にメッセージする作者の視点が見事に正立した、スリリングな映像となっている。

つづく

リビング・OFF・東京・タイム 1 [afterAtBL]

リビング・OFF・東京・タイム 1

柳町光男は『愛について、東京』の新宿ロードショーでのあいさつで、この映画がパリで先行公開された点に注意を向け、自作の多国籍性について、いくらか当惑げに、またいくらか誇らしげに語った。そこには自作をもはや日本映画として作ることのできなくなった作家の寂しさと、<国際化>の現実の先端を自作が担っている事実の誇示がみられた。

わたしはこの映画を観ながら『十九歳の地図』を想い浮かべて仕方がなかった。作家がテーマ性においても題材においても原点に立ち戻らざるをえなかったとき、在日中国人が主人公に選ばれたということに状況の必然性があるようだった。デビュー作で扱われた地方から上京してきた青年の疎外感は、そのまま拡大され更に手きびしい環境を伴って、下層外国人労働者としての中国人留学生の物語となって、この東京に浮上してきたと感じられたのだ。

作家の映画として観る視点にこだわるのなら、作家が自己のテーマに誠実であろうとしたとき、もはや日本を舞台にした日本人だけが登場するドラマという日本映画の自明性に依拠することができなくなっていることに注目すべきだろう。

『愛について、東京』は、大林宣彦の『北京的西瓜』と同じく日本映画ではない。だが「日本映画」だ。ヴィム・ヴェンダースの『パリ、テキサス』が、そして同じライ・クーダーの音楽を使ってその二番煎じめいた導入部をもったルイ・マルの『アラモ・ベイ』が、アメリカ映画と呼ばれる他ないのと同等の意味で日本映画なのだ。

ここでは個々の作品には立ち入らないが、『愛について、東京』で一つ典型的なシーンについて書いておこう。金持ち日本人に女房を寝取られたと告白する一人の留学生が同僚と交わす対話。ここで露出するのは、たんに個人的な窮状ではない。異郷における不如意、民族的・文化的衝突、在日という酷薄な閉鎖システム、それらの大状況が背景にみえかくれしてくる。

会話はそして日本語でなされる。中国人同士の日本語。ほとんど日本語学校の会話練習のやりとりなのだ。哀しみとくやしさがカタコトの日本語にこめられて伝達されるとき、それは滑稽な効果をもつばかりではない。

カネがスベテのキタナイニッポンにやってきた中国人が、その無念をニホンゴで語る他ない――。こうした状況は、アジア人労働者を大量に輸入させるにいたった覇権国家の暴力性を、じつに雄弁に指示しているのである。このシーンは映画だけに可能な仕方でそれを表現してみせたといえるだろう。

こうしたシーンを日本映画として観ることは、いまだに感性的に抵抗あるものだろうか。それならこれはアジア映画と観られるべきなのか。

日本の中のアジア――という限定には、あとでふれるように恐るべき意味の多義性と表出主体の曖昧性が混在している。<国際化>という言葉ほどおぞましいものはない。それが東京という世界システムの中枢からのみ発信されるイメージであるとき、一層おぞましい。

日本を舞台に日本人のドラマをつくろうとすれば、そこに外国人の存在を絶対に無視できないという立場、これは柳町のように方法的ではなくとも、かなりの程度に一般化しているようにも思える。

例えば、和泉聖治監督の『修羅の伝説』。これは巨大開発にからまる利権の争奪によって地方の弱小暴力団つぶしの標的にされたヤクザが主人公。この愛人役が勝目梓原作とはさしかえられて、映画ではフィリピン人になっている。

ヒーローが個的決起の途上で非命に倒れたあと、フィリピン女(ルビー・モレノ)はその遺志を継ぎ、最後の黒幕に銃口を向けるのだ。ヒーローの死後、女が引き継ぐというパターン(女性映画的もしくは女性極道映画的路線)は増えているが、これがアジア人になった例は初めてだと思う。

大体、日本人には日本映画以外に映画をつくることができるのか、というのがここ数年の疑問だった。日本の中のアジアはどれほどに自明の映画的風景になっているのか。

少し整理してみよう。

日本におけるアジア映画とは何か。またアジア映画はいかに消費されるべきか。

三つの方向性が考えられる。第一の方向は、日本におけるアジア人(あるいはアジア領域)映画である。これが本流であるべきだ。日本の作家が描こうがアジアの作家が描こうがどちらでもいい。しかしとりあえず在日アジア人による映画という項目はここに考慮しておくほうがいいだろう。

すでにあるものは在日朝鮮人作家によるものである。金佑宣監督『潤の街』、崔洋一監督『タクシー・ドライバー』(現在製作中)など。こうした傾向が明瞭になってきたのはやはりここ十数年のことだ。井筒和幸監督『ガキ帝国』に朝鮮語の会話が日本語字幕付きで使われた。そのあたりからではないだろうか。在日朝鮮人映画というカテゴリーの出立もほぼ同時期だったといえる。

第二の方向は、日本人が作るアジアを舞台にした映画である。日本人が輸入し、国内で消費するアジア製映画、これらも同じ局面を有している。

第三の方向は、アジア人がつくるアジアを舞台にした「日本映画」である。この分類は奇矯だが、ここにおける日本とは、いまだ大東亜共栄圏であることが多い。旧大日本帝国の歴史を描くものは、必然的に戦後日本映画が題材としえなかったもの、忘却し去ったものを歴史の闇の中からとりだしてくるのである。

つづく

『プリンス・イン・ヘル』 ミヒャエル・シュトック監督 [afterAtBL]

生真面目な映画だ。

十年くらい前に見たローザ・フォン・プラウンハイムの『ベルリン・ブルース』を想 い出していたら、作者はプラウンハイムの弟子筋にあたるという。しかしこれは『ベルリン・ブルース』のような楽しい映画ではなかった。

タイトルの『プリンス・イン・ヘル』とは、誰のことなのだろうか。ベルリン、クロイツベルグ地区で、トレーラーハウスに住む若者たち。かれらはそこから出たいのか、出たくないのか。

パンクで自由でゲイ、かれらはそこでの生活を満喫しているようにもみえる。麻薬に身を滅ぼしていく恋人を見守るドラマも何か幼い。表現がストレートすぎるのは若さのせいだろうか。

ヘルとは、パンク地区のことか。それともドイツ全体のことを指しているのか。かれらは所詮アウトサイダーでその貴公子ぶりは、蝶になる前の幼虫のうめきのように見える。

ゲイたちの乱交シーンにしても、そこには行き場のないかれらの優しさだけが 打ち棄てられているように感じられた。かれらの脅威は、パンク・スラムの外にある。ストリートで公安ふうのゲイに犯される場面、修正によって何が映っているかよくわからなかったが、ドラマが拡大する可能性はそこにあった。

アウトサイダーの視点がとらえるドイツの矛盾は、うんざりするほど紋切り型だ。予定しなかった東西統一の後遺症、外国人排斥をめぐる左右対立の新しい局面、難民のヨーロッパ…。新聞記事のスクラップにも思える。かれらはドイツの矛盾をすべて等価にながめ、そして並べてみせるだけだ。芸もなく不幸に、それを並べて、さあどうだ、と問う。

その平面的な若さには、答えようがないし、またその必要もない。

アウトサイダーのおとぎ話は、それなりに自己完結してしまう。かれらが外に出ると、ネオナチが「この腐れオカマめ」といって、かれらを襲う。この話には意外性も何もない。ネオナチが「健全なオカマ」なのかどうか、この映画からはうかがい知ることもできない。

外界に出たとたん、かれらは滅びの道を転げる。これはただ、かれらが生真面目なアウトサイダーにすぎなかったからだろうか。チンポ丸出しで自殺する首吊り男の靴を盗む子供の、最初の最後のシーン、これだけが面白かった。

『ミュージックマガジン』1995.7

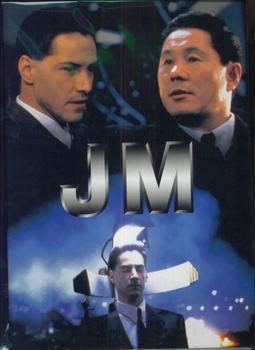

キアヌ&たけし『JM』 [afterAtBL]

映画『ブレードランナー』からサイバーパンク映画が始まったとすれば、ちょうど一周してブーメランのように戻ってきたのが、この映画だ。

シド・ミードによる未来都市の模型、そして原作者ウィリアム・ギブスン自身によるシナリオと、道具立てはそろった。サイバーパンク・シティで遊ぶスーパー・ファミコン・ゲーム感覚のヴィジュアル・インターメディア的ノンストップ・アクションに仕上がった。

筋立てがハリウッド風お子様ランチで忙しいのは致し方ないか。

未来がこうなるとは思わないが、映画の未来像は確実にこの方向が一つと納得させられる。

流行のインターネット世界を未来の人類が自在にはねまわり、あるいは翻弄される様子を見物するのは、楽しい。そしてたいへんに疲れる。

コンピュータ・グラフィックスの絢爛豪華さに較べて、未来都市の背景はいかにも暗い。遠景はハイテク・タワービルの林立だが、町並みはスラムばかりが目について困った。スラムの帝王を演ずるのがアイス・Tだから余計にそう見えたのか。

世界の富を集中して支配に君臨する多国籍企業をニッポンやくざが軍事的に防衛する未来の構図。ソニーウォークマンから電脳ソケット人間のイメージを発明したギブスンのオリエンタリズムからすると自然な構図であるだろう。

しかし、これが「なんでこうなっちゃうの」という倒立の構図であることは否定できない。現状は、というか大方のアメリカ映画の現状認識は、これの逆ではないのか。ここが気になると全体が楽しめなくなる。軍事面では防衛はもっぱらアメリカの専門になっていて、こちらは資金源に徹しているのだから。

サイバースペースの描出は目を見張るものがある。これに対して、人類を滅ぼす奇病NASがよく伝わってこない。ちっとも怖そうでない。ハイテク・メディア社会が宿痾としてもつ神経麻痺ということだが、この恐ろしさが伝わらなくて、全体のドラマがぱっとしないのだ。どうもこれは映像向きの観念ではないのかもしれない。それともサイバーパンクが本質的に未来に対してはいつも楽観的なせいだろうか。

ボーダーレスの豪華キャストを固めたが、気の毒なことに、みんなCG映像の引き立て役にとどまっている。ドルフ・ラングレンもアイス・Tも、いやになるほど生彩がない。ビートたけしだけが辛うじて儲け役。

『ミュージックマガジン」1995.5